| 2025�N1��31���i���j ���x��131 |

| �_�C�J�X�g���Y�ʂ̃O���t����� |

���̗������V���[�Y�@�����灨�i2025/1/25�j

�ɗ��ޘb��ɂȂ�B

K���O������ɓ��Ђ��A�z�����ꂽ�ꏊ�̓_�C�J�X�g���ƕ��ƌ����A�����_�C�J�X�g�̐��Y���喱�Ƃ���E��ł������B���a43�N�i1968�N�j�̂��Ƃł���B

�����đސE�����̂��A����13�N�i2001�N�j�ŁA�Ō�̋Ζ��n�_�����i�ł��A���Y�̑唼�̓A���~�ƈ����̃_�C�J�X�g���Y�ł������i���̂ق��ɂ́A��������Ǝ����ԕ��i�̑g�ݗ��āj�B

��������̂��ׂĂ��_�C�J�X�g�Ɋւ�������̂ƌ�����B

�_�C�J�X�g�Ƃ����Y�Ƃ͑���㔭�W�������̂ŁA�����Ԃ�Ɠd���i�Ȃǂɑ����̕��i����Ă��āA���{�ɂƂ��Ă͍��⌇�����Ƃ̂ł��Ȃ��Y�Ƃ̈�ł���B

���̃_�C�J�X�g�Y�ƂɁAK���ւ��������͂ǂ������ʒu���߂�̂��m�肽���Ǝv���n�߂��B

���̏ꍇ�_�C�J�X�g�̐��Y�ʂ��O���t�����Ă݂āA���̒���K�̌g��������Ԃ��d�˂�A���悻�̊W���킩�邩������Ȃ��ƍl�����킯�ł���B

����Ȍo�܂Ń_�C�J�X�g���Y�ʂ��O���t�������Ƃɒ��肵���B�R���O�̂��Ƃł���B

���������̍�Ƃ͎v�����قNJȒP�ł͂Ȃ������B

���X��J�����̂ŁA�Y���̈Ӗ����܂߂Ă����Ɍf�ڂ��邱�Ƃɂ���B

�ŏ��Ɏ��݂��̂��i�Ёj���{�_�C�J�X�g����̃z�[���y�[�W��`���Ă݂邱�Ƃł������B

���{�_�C�J�X�g����́A���{�ɂ�����_�C�J�X�g�Y�Ƃ̌����߂ɂ�����c�̂ŁAK�����Ђ��������͑��ɂ��ʂ��Ă����c�̂ł�����B

�����^���[�̂����O�ɂ���r����5�K�Ɏ��������������B

������������ƃz�[���y�[�W���o�Ă����B�@�@�����灨

�������̏ꏊ�́A�����Ɠ����ꏊ�ƋL�ڂ���Ă���B

���R�̂��Ƃł͂��邪�A�����ǒ��́AK�����ӂɂ��Ă������������Ƃ͑����Ă����B

�_���̃_�C�J�X�g���Y�ʂ�T���ƁA�u���v�v�Ƃ������ڂ������āA���̒���Excel�t�@�C���܂���PDF�t�@�C���̂ǂ���ł��\���ł���`���Œl��������Ă����B

Excel�t�@�C�����J���ƁA�A���~�A���������Ă��̑��A�̍����ʂ̃f�[�^���\������Ă���B

�K�v�Ȍ������ꂼ��R�s�[���āA�䂪���̃p�\�R����Excel�t�@�C���ɓ\��t�����B

��������ƂɃO���t�����B�i�ʐ^�E�j

����������ꂽ�f�[�^��1999�N����2023�N�܂ł̒l�ŁA����ȑO�̒l�̌f�ڂ͂Ȃ��B

����ȑO�̃f�[�^�̃O���t���́A���{�_�C�J�X�g����ȊO�̃f�[�^��T�����ƂɂȂ�B

�\��̎��ʂ��s�����B����Ȍ�̘b�͎���ɉ��Ƃɂ���B

|

|

|

|

| 2025�N1��30���i�j |

| ���H�����i�̎��H |

�����ɋL�ڂ������H���ɌW���b�ł���B

�����L�ڂ����悤�ɁA���p�̐H���͂��ׂčX�V���邱�Ƃɂ������A����ŏo�Ă��鋌�i�̏��u�̂��Ƃł���B

�H�ׂ�����̂ƁA�H�ׂ邱�ƂɂȂ炸�p�����镨�Ƃɋ敪������K�v������B

����̂��Ƃł��邪�A���̎�n�߂̍�Ƃ������B

����͗[�H���ԂŁA���̋Ɩ��̒��̈�Ƃ��āA���i�̎��H��Ƃ����˂Ȃ���s�����B

���i����ŗ��������āA���ׂĐH�ׂ��Ȃ��ꍇ�͗[�H�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA��i�͖��̂Ȃ��ޗ���I�B

�����p�ɔ������u���̓��̔������Ⓚ�Ŏc���Ă��āA�u���̂���ςł���B

�����M���ɂ��đ��~��ɂ��A�`�A���Ȃǂ������āA���Ƃ͎ς�B����܂łɉ��x��������o��������A���Ȃ����������ł����B

�����āA���̋��i�̎��H�����ɂȂ�B

�ŏ����Ăł���B

���i�̃y�b�g�{�g������A�ʏ�ʂ�3.5���̕Ă����o�����B�V�Ăɔ�ׂ�Ƃ킸���ϐF���Ă���C�����Ȃ��ł��Ȃ����A���̑��͑S����肪�Ȃ��B

�����ʂ�ɐ��ъ�Ő����Ă݂��B

�H�ׂ����ʂł��邪�A�ł������т́A���C�����Ȃ��|���|���ł���B�H�ׂ��Ȃ��͂Ȃ����A���������͂Ȃ��B

���͂��̂��тŗ[�H���I���A�c��̓`���[�n������鎞�Ɏg�����̂Ƃ��ėⓀ�����B

�����Ė{�Ԃ̈�`��B

��̓u���̂���ς�����̂Ŏc��́A��`��ł���B

�ɂ̓T�o�ʂ��g���A�`�ɂ̓`�L�����[�������������Ƃɂ����B

�T�o�ʂƑ卪�E���̎ϕ��B�Q�l�ɂ������V�s�́@�����灨�@

�ʋl�ɂ͖�肪�S���Ȃ��A�ł��������̖������ɏ�o���ł������B

�`�L�����[�����͏`�̋�ނƂ��čl�����B��l�������ō�����ŁA�����Ă݂�ƁA���C���Ȃ��Y��ɔ����ɂȂ�B

���[�����̑܂ɁA�M����������@�ƁA��Ŏς���@�̓�̋L�ڂ��������̂ŁA����͎ς���@��I�B

�M���Ŏύ����1���ł���B���܂��܉���ʎq���������̂ŁA����ƁA�����݂˂����g�b�s���O�����B

���̏o���h���ł��邪�A���ʂ͂��܂�F�����Ȃ��B

�����_�������̂��A����₩�����Ȃ��BM�͏��߂̕��Łu�\����Ȃ����~�߂ɂ���v�ƌ����AK�͔������炢�H�ׂ��Ƃ���ŁA�~�߂ɂ����B

���_�Ƃ��āA�c��`�L�����[�����͔p�����邱�Ƃɂ����B

�����̕��@�����肵�ĂȂ����i���A�܂����_�c���Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N1��29���i���j |

| �t������ |

�E�H�[�L���O���ɎB�����ʐ^�ł���B

��3���������A�E3���������B�������́B

1��9���A10���ō~�����Ⴊ�@�����灨�i2025/1/10�j

�قƂ�Ǘn���āA���̂܂t������̂��Ǝv���Ă������A����ƍ�����30cm�̐Ⴊ�~��A�Ăѐ�i�F�ł���B

���̊Ԕ�r�I�g�����A���̂܂t������̂ł͂ȂǂƎv���Ă������A�ǂ��������ł͂Ȃ��炵���B

�\��ɂ��A���x�̓y�E���ɂ͍Ăъ��g������Ƃ������B

�l���Ă݂�A�����h���̓��h�B

�t������ɂ͑�������B

�{�i�I�ȏt�́A����1����̂��Ƃł��낤�B

|

|

|

|

| 2025�N1��28���i�j�@���x��128 |

| ���H���̍X�V |

�O��̑̑������̐܂�A���������͖Y�ꂽ���h�Ђ̘b�ɂȂ��āA���̎��A�u�䂪�Ƃł͖h�АH��1�T�ԕ��ʓ��ɕۊǂ��Ă���v�Ǝ������ɏЉ���A���Ƃ�����B

���̂��ƂɉR�͂Ȃ��̂����A���́g���H���h���ԍX�V���Ă��Ȃ����Ƃ��v���o���A����ʓ����玝���o���Ă��Č������邱�Ƃɂ����B

�W������ď��X�т����肵���B�o�Ă����̂́A�u2021�N2���X�V�v�Ƃ������������ł���B

�����ԍX�V���Ă��Ȃ��Ƃ͎v�������A��4�N���X�V���Ă��Ȃ��Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ł���B

���ɓ����Ă�����̂́A4L�̃y�b�g�{�g���ɋl�߂��āA�ݖ��Ȃǂ̒������A�ʋl�A�����ăC���X�^���g�H�i�̗ނł���B

�ܖ����������Ă݂�Ƒ唼�̕i���A2021�N�̔�����㔼�ɂ����ĂɂȂ��Ă���B

��ʂ̐H�i�̏ܖ����������̒l�ɂȂ邱�Ƃ͗����ł��邪�A�ʋl�ނ̏ܖ��������A2021�N�ƂȂ��Ă��闝�R�������ł��Ȃ��B

���̎��C�������B

����̏o�Ă����i���͈�x�X�V�������̂ł���B���̍X�V�o�܂������ɍڂ��Ă���\��������B

�T���Ă݂�Əo�Ă����B�@�����灨�i2021/2/26�j

�ʋl�ƃC���X�^���g�R�[�q�[��2021�N�ɍX�V�����A2018�N�̕i���c���Ă����̂ł������B

����ŏܖ������̓䂪������A�����Č��_�������B���Ɣ~�����ȊO�A����͂��ׂčX�V�ł���B

�ȏ�܂��āA����̔��ȓ_�ł���B

����܂ł��X�V�̋C�������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��̂Ɋ�4�N�����u���ꂽ�����́A�X�V���[�����s���Ăł��������ƂɋN������Ƃ��v����B

������@�ɁA���[���������邱�Ƃɂ����B

����͉����l�������̃��[���ʂ�ɍs���悢�B

���������X�g�Ƃ���

�E���N��������

�ݖ��i���r�j�A���ۂ�i���r�j�A���߁i���p�b�N�l�߁j�A�`�L�����[�����A�C���X�^���g���X�`�A�������A�Ă��C�ہA�C���X�^���g�R�[�q�[�i���r�j�G���ׂĊe1�i�܁j

�E2�N��1��i��N�Ɂj��������

�ʋl�i�I�ʁ~4�A�C���V�ʁ~2�A�T���}�ʁ~2�A�L�ފʁ~2�j�G���v10��

�~�d���Ƃ���

���N1���ɍs���B

�����A��_��k�Ђ̔�������1��17���Y���Ƃ���B

�i�e���r�ȂǂŖh�Ђ̕�����ł��낤�A�䂪�Ƃ́h�X�V�h���v���o���A�͂��ł���j

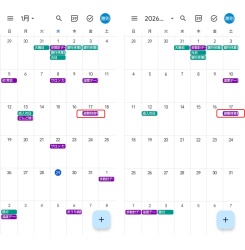

���Y�̂��߁A�X�}�z�J�����_�[�ɖ��N�\�������悤�ݒ肵���B

�i�������N�A�E�����N�̃J�����_�[�j |

|

|

|

|

| 2025�N1��27���i���j�@���x��127 |

| ���̗������@���n�́u��c���v |

���̗������V���[�Y�@����2�ł���B�O��́@�����灨�i2025/1/25�j

�a���̌o�܂ɐG���B

K�͏��a19�N�i1944�N�j5��8���ɏ�c�`�q�A���q�̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B��Ɏo��2�l���āA�����q�̒��j�ł���B

�ꏊ�́A�������W�q�S�Ό����i���W�쒬�j���A�W�����͎����s�ƌ����B���̐̋��s���J����Ă����Ƃ����̂��W�����̈���Ƃ���A���̎s���J���ꂽ�Ƃ����ꏊ�̋L�������ł��c���Ă���B

�����������ď�c���ƌ����B

K��͋Ζ��̊W�Ŋ֓��n���𒆐S�ɂ��������Z���Ƃ����邪�A�����K���ʼn������g���n��ɏZ���Ƃ͂Ȃ��A���������t���Ă���A�Ƃ����̂͒��������Ƃ�������Ȃ��B

��N�A�`�q����c���̌o�����c���Ă���B

�u�ߋ����v�Ƃ����A�W������̐l�X�̖S���Ȃ��������L�^�������̂ƁA��������Ƃɂ����ƌn�}�ł���B

���̋L�q�̒��Ŋm�F�ł���ł��Â��L�^�́A�ٍ��q�傢���l������3�N�i1820�N�j5��10�����S�Ƃ������t�ɂȂ��Ă��āA������k��ƁA���x200�N�قǐ̂̂��ƂɂȂ�B

���Ƃ��Ƃ́u��c�v�Ƃ��������̉Ƃ������āA�u��c���v�͂��̏�c����̕��Ƃƌ����B

�u��c�v�̏��ݒn�͑S���킩��Ȃ����A�u��c���v�̏��ݒn�́AK�̐��n�ł��鎵���s�̉ƂƎv���Ă悢�̂ł��낤�B

���Ƃ����N��̋L�ڂ͂Ȃ����A�ƌn�}���琄�肷��ƁA�]�˂̖����������̏����̂���Ǝv����B

�u��c���v�̏���͒��ܘY�Ƃ����B

���ڂ͒��ܘY�̒��j���s�Ƃ��̍ȃT�_���B

�������A���̑��s�E�T�_���v�ȂɎq�������܂�Ȃ��������߁A���ܘY��6�j�ł���`�q�����s�v�Ȃ̗{�q�ɂȂ��āA�Ղ��p�����ƂɂȂ����B�Ȃ̖��O�𐴎q�Ƃ����A�O��ڂɂȂ�B

�`�q�A���q�����������̂͏��a8�N�i1933�N�j�ŁA�`�q33�A���q23�̎��ł������B

����2�l�̎q���Ƃ���K�����܂ꂽ�킯�ŁA�b���`���ɖ߂�킯�ł���B

K�����܂ꂽ���`�q��44�A���q��34�ł������B

�o��3�l�́A�̂̎ʐ^���c���Ă���B

K���L���Ɏc��ŏ��̉Ƒ��̖ʁX�͈ȏ�̐l�X�ɂȂ�B

�c����i���ۂ͏f���f��ɂȂ邪�j�Ɨ��e�A����Ɏo2�l��K�B

���v7�l�̉Ƒ��ł������B

|

|

|

|

| 2025�N1��26���i���j�@���x��126 |

| �v���Ԃ�́@��l�̊G�{ |

�����O�A�ʐ^�ɎB���Ă������̂��v���o���A������Đ��{�����B

�v���Ԃ�́g��l�̊G�{�h�ł���B

�}���قŎ肽�u�邵�̎蒟�v������p�������̂ŁA���łɕԋp���Ă��āA�����ł��������͎v���o���Ȃ��B

�ԋp�̑O�A���C�Ȃ��J���Ă��Ėڂɗ��܂�A�}�ɑ�l�̊G�{�p�Ɏʐ^�Ɏ��߂����̂ł���B

��l�̊G�{�ɂ���ꍇ�A�����G���Ȃnj����Ă���Ƃ��ɑM�����Ƃ������A����̏ꍇ�́A�ŏ��̃y�[�W�́u�v���ʂ�̐l���Ȃ�āv�Ƃ��������Ɏ䂩��ĎB��C�ɂȂ����C������B��ޑΏۂ́g�����߂�䂫�h��������m���Ă���킯�ł͂Ȃ��B

���{��g�����߂�䂫�h����Ȃ�l�����l�b�g�Œ��ׂ�ƁA�ʼn�ƂŊG�{��ƂŃC���X�g���[�^�[�ł���Ƃ����B

�ʐ^�Ɏʂ�A���������ӂ��ӂ��Ƃ����l�q����A�Ⴂ�l���Ƒz��������A1943�N���܂��K���1�ΐ�y�炵���B

����܂ł͑S�����ӎ��̐l�ł��������A����͒��ڂ��Ă݂悤�Ǝv���n�߂Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N1��25���i�y�j�@���x��125 |

| ���̗������@�v�����[�O |

�ȑO�����ɁA�u���̗������v�ɂ��Čf�ڂ������Ƃ�����B����T���o���Ă݂�ƁA1�N�ȏ�O�̂��Ƃł������B�@�����灨�i2023/10/4�j

���̕����Ɂu�ڂ��ڂ��n�߂Ă݂悤���v�ƋL�ڂ��Ă��邪�A��N�̎P���̔N�ɂ͌��ǎ��s�ł��Ȃ������킯�ŁA�N���z���āA�悤�₭���肵�悤���Ǝv���n�߂Ă���킯�ł���B

�i���́A���N�̉䂪�Ƃ̔N���A

�E�́A���N�����ɁA���Ɏn�߂ĎB���Ă������K�j |

����܂ł�80�N�Ԃ�U��Ԃ��Ă݂��

0�`23�̑�w�𑲋Ƃ���܂ł�23�N�ԂŁA�Z�ꏊ�͐��n�̖��Ɩk��B�s�˔��̎���B

�����A�O������ɋ߂����ԂŁA24�`57�܂ł�34�N�ԁB�Z�ꏊ�͂��������A������]�Α��̎���B�����͐_���ł�10�N�ԂɂȂ�B

�����čŌオ�A58����80�̍����܂ł�23�N�ԂŁA�I�̐��ƂƂȂ������F�ł̐����B�n�߂�4�N�Ԃ����Љ�����c��ɋΖ��������A���̌�͖��E�B�u����v��肪���S�́g�Ձh�ɐ���������B

�̎O�̎������߂������ƌ����悤�B

����80�N�Ԃ��A�u���̗������v���ɁA�U��Ԃ��ċL�q���Ă݂悤���Ǝv���Ă���킯�ł���B

��ŕς��v�f�͊܂�ł��邪�A���l���Ă���̂́A���悻30����x�ɕ����ċL�ڂ���\��B

�ł���A���N���ɂ͏I�������Ǝv���Ă��āA�p�x�́A��3��O��̐ς�ł���B

�����n�܂��Ĉȗ��̑�^���ł��邪�A���������N�����x10�N�ځB

���̊�悪�I�������̂��́A���������ɂȂ��Ă������͎c��܂��v���Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N1��24���i���j�@���x��124 |

| ���Y�^�̈���Ɠ]�L |

����A�N�����܂�Ɖ߂���1�N���̃f�[�^���܂Ƃ߂��Ƃ�����ƋL�q�������A�@�����灨�i2025/1/16�j

��������̗ނ̘b�B

Excel�ō�����u���Y�^�v�������āA����ւ̓��͓͂��X�������͂Ŏ��s���Ă���̂����A�o���オ����1�N���̔��Y�^��������A��������ɂ��āA����܂�Excel�ō�����u�Ƒ��̗��j�v�Ƃ����t�@�C���փf�[�^��]�L�����Ƃ��s�����B

��̎ʐ^���A��N���̔��Y�^������������̂ł���B

A4�A1����12�����������d�l�ɂȂ��Ă��āA31���̒Ԃ�ł���B

�������ɂ͓�̖ړI������A

��́A�ߋ��̔��Y�^�����x�[�X�ňꕔ�ۑ����Ă���̂ŁA���̕ۑ��p�̂��߂ŁA������́A�Ƒ��̗��j�Ƃ���Excel�t�@�C���ւ̓��͎��̌������Ƃ��邽�߂ł���B

�u�Ƒ��̗��j�v�ɂ��Ă͈ȑO�G�ꂽ�B�@�����灨�i2023/5/10�j

���̃t�@�C���֍�N���̃f�[�^����͂����Ƃł���B

��N���̔��Y�^��ǂݕԂ��āA�K�v�Ȍ���]�L����B

�P���ȍ�ƂȂ̂ŁA�����ɖ����Ȃ�B��N���̃f�[�^����͂��I����ɁA3�A4�����������B

����������āA��N�x�̃f�[�^���܂Ƃ߂�Ƃ�����Ƃ́A�ꉞ�����ƂȂ�B

|

|

|

|

| 2025�N1��23���i�j |

| �d�X�g�[�u�̉��ˑ|�� |

12��������g���n�߂��d�X�g�[�u�ł��邪�A�����灨�i2024/12/28�j

1�����߂��Ȃ��ĔR���������Ȃ��Ă����B

���ɐ������Ȃ��Ȃ�A�X�g�[�u�̑O�ʂɓ\���Ă���K���X�ɔ����t�������������ɂ����Ȃ����肷��B

�����Ȃ�ƁA���˂̑|�����K�v�ŁA���N�ꃖ���O��g�����A�g�p���Ԃ̔������x�̎����ɁA�|��������̂����s�ł���B

�|���̎菇�͂��܂��Ă��āA���͏��Ȃ��B

�X�g�[�u���������炵�āA���˂̏c�ɂȂ����������O���B���˂̉��ɂȂ��������̒[�ɔ�����܂��Ԃ牺����B

�|���́A�O����s���B��[�Ƀu���V�����A�O�ɕ����ꂽ�|����������āA������Ȃ����킹�ĕ��̒����|���u���V�����B

�r�����g���āA���̃u���V�����˂̏c�����Ɖ������ɍ������݁A�t�����������������Ƃ��Ƃ�����ƂɂȂ�B

�i���ōŏ��ɊO�������˂̏c�̕����́A�ċp�F�ɉ^��ŁA������u���V���g���đ|��������Ƃ������D�ł���B

���ɖ߂��đg�ݗ��Ă�A����ő|���͏I���B���悻30�����܂�̍�Ƃł���B

���̑|����Ƃ��B���N������x�s�����ƂɂȂ낤�B

����́A�X�g�[�u���g�p���閖���̎����ŁA2���̒��E���{�Ǝv����B

���̎����́A���łɏt���߂��Ȃ��Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N1��22���i���j |

| �T�����c�� |

���N�ɂȂ���2��ڂ́u�T�����c���v�ɍs���Ă����B

11�����c�Ƃɂ��A�䏊�Ɋ���o���ƁA���i�Ƃ͈Ⴄ�y�A�̕��������H��������Ă��������Ă����B�uT����͗p���������āA�������Ȃ̂�v�Ƃ������Ƃ炵���B

T����́A���i�H�������T��A���̌�ōs���̑��̃��[�_�[�ł�����̂ŁA�����̑̑��͂ǂ��Ȃ�̂��ȂƎv���Ă�����A�قǂȂ�T������c�Ƃɖ߂��Ă����B

�����̃X�^�b�t��T���������3���ɂȂ�B

����Q���҂́A���i�Q������l�ŁA�p������������A�̒����v�킵���Ȃ������肵�Č��Ȏ҂������A�Q�������̂�4���ł������B

�قǂȂ����Ē��H�ɂȂ�B

���H�����X�^�b�t���ς��ƁA���j���[�̎����������ω�������B�����̃��C�������͎ύ��݃��[�����ł������B����ɂ��ɂ���A���荞�݂̕��A�Е��ƌ������j���[�ł���B

���H�̂��Ƃ́A����̐l�͎G�k�ł��邪�A���͒��Q�����邱�Ƃ������B

�����Ȃ������Ȃ炻�̂܂�̏�Œ��Q������̂����A���̎����͊����B�ԂɐQ�܂�ςݍ���ł����āA���Q������Ƃ��͎Ԃ��玝�����݁A����Œ��Q������B���������̂悤�ɂ��Ē��Q�������B

30����͒��Q�������B

���̌オ�̑��B�̑���30�����܂�B

�����āu�����v�ɂȂ�B

�����ł��X�^�b�t�̎���̕i���p�ӂ����B�����̓X�C�[�g�|�e�g�B

���H���l�A��������������B

�A����̂͌ߌ�3���߂��ł������B

���Q�t���A�̑��t���ł����Ƃ����B

�����500�~�ł��邩��A�܂��ƂɗL����x�ł���B

|

|

|

|

| 2025�N1��21���i�j�@���x��121 |

| �W���p��v�v���O�����̉��P |

��N�����̎����ɋL�ڂ��Ă��邪�@�����灨�i2024/1/16�j

�u���R�Ԓn��x����t���v�Ƃ������Ƃ̉�v�����쐬�����Ƃł���B

�����̂��Ƃł��邪�A���N���{�c�{�c�b�����鍠���Ǝv���Ă������ɁA�u���b���v�Ƃ��������d�b�������B

�u���܂ł������b�������Ă͂����Ȃ��Ǝv���A������2�l�ō�Ƃ��n�߂����A�s���̓_������B�����Ă��炦�Ȃ����v�Ƃ�����|�ł������B

�ꏊ�́A���̌�t���Ȃǂ��x�[�X�Ɍ��Ă�ꂽ�W�����L�̌����̎������B�����o�������B

�p�\�R���̓d��������A�n���ς݂�Excel�v���O�������J����Ă���B

�v���O�����ɂ͊ȒP�ȑ���菇����Y���Ă��āA���̎菇���͂��łɈ������Ă����B

�菇�������ɏ�����Ƃ�i�߂Ă䂭�B�菇���ɏ����ĂȂ����������Ȃǂ��A����͎菇���Ƀ�����lj�����ȂǁB

1���Ԃ��܂�A���̓��͍�Ƃ�i�߂āA�قڏI�ՂɂȂ������ł���B

���[�̍Ō㕔�ɁA�ʒ��c�����Z�o�����������̂����A���̎c�����A���ۂ̒ʒ��c���ɍ���Ȃ��̂ł���B

���ׂĂ݂�ƁA�x���z���v�����_�l�������Ȃ��A�c��������Ȃ��̂ł������B

�ȑO�ɂ������������Ƃ������āA���̂Ƃ��̓��[������������Ďx���z�������Ȃ����̂����A���̎��̓v���O�����̉B�ꂽ�����ő�������Č��ʂ������悤�C�����Ă����B

�菇���ɂ́A���̑�����@�Ȃǂ͏����ĂȂ��B

���̂܂ܓn���Ă͖�肪�c��ƍl���A�v���O�������C�����邱�Ƃɂ��Ď����A�����B

�C����Ƃ͂��̓��̌ߌ�ł���B

����Ƃ��A���炩�̗v���Ŏx���z���ς�邱�Ƃ͂���Ǝv����B

����܂ł̎x���z��ςݏグ��Ƃ���������ς��A�x�����z�����ɂ��āA���̌�̒��[��Ƃ�W�J��������ɏC�����邱�Ƃɂ����B

�����ɁA����ւ̎x���z�͎x���ςŕύX�͂ł����A��������l�ɂ���悤�C�������B

�����̌��l�̓��͏ꏊ�́A����܂Œ��[�̍쐬���Ȃǂ������l�Ƃ��ē��͂��Ă����A�V�[�g�́u���j���[�v�ł���B

�Ԙg�ň͂A�u��t���z�v�Ɓu�l���z�v���A���̏ꏊ�œ��͂���B

���́u���j���[�v�̉��i�ɂ̓f�[�^�����Ƃ��Ďg���}�N���𑀍삷��{�^�������z�u���Ă���B

����A�����̌v�Z�������ǂ��ōs���Ă��邩�����Ǝ��ł���B

���̃v���O�����̒��S���Ƃ������A���䗠�Ƃ������A�̏ꏊ�ɂȂ邪�A�V�[�g�u�v�Z���ʁv�Ƃ����ꏊ�i�\���͂��̈ꕔ�j�ōs�Ȃ��Ă��āA��i�̎ʐ^�ł͏������ʂ̐���������ł���B���i�͂��̔w��ɂ�������ڂ��Ă���B

�ΐF�œh������̗������V�݂��A�~��ŏ������O�̗�́A����܂Ŏg���Ă���������͎g���̂���߂���ł���B

�C���ɂ͎v�����ȏ�Ɏ��Ԃ��������������A����̌ߑO���܂ł�v�����B

�������A��̌��O���c��B

�Ƃ����̂́A�ȑO�́g�ςݏグ�����h�ƍ���́g���l�����h�ł͌��ʂɍ����o��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^��ł���B

������獡���ɂ����Đςݏグ�����ł��v�Z���Ă݂��B

�ŏI���ʂŔ�ׂĂ݂�ƁA�m���ɋ͂��ȈႢ���o��B

�������A�l���x�ɖ�肪�o��قǂ̑傫�ȍ��ł͂Ȃ��i���̒l���l�̊m��\���Ŏg����j�B

����̏C���������@�ŁA������Ȃ��g�p�ł���Ɣ��f�����B

|

|

|

|

| 2025�N1��20���i���j�@���x��120 |

| ���F�ΎY�̃l�M�œ� |

���F�ΏW���ɕĂ����T��l�M�����_�Ƃ������āA���N�~�ɂȂ�Ƃ��̔_�Ƃ���l�M���Ă��炤�B

�Ă����邽�߂̑傫�Ȏ��܂ɖ��t�ɋl�߂�2�܁B�l�i�͔j�i�̊i���ł���B

�����甲�����܂܂́A�t���ϕt���A�y�t���A���t���A�ŗ���̂ŁA�܂ɋl�߂ďc�ɂ��Ă����Β����ۑ����ł���B

���̂˂��œ��������B

������K���[�H���ԂŁA���ɂ��悤���ȂƓƂ茾����������A���ŕ����Ă���M���A�u�l�M��ɂ����v��ƌ����̂ł��̌��ɏ]�����킯�ł���B

�y�������\����ނ����̂�3�{�ł��邪�A���Ă݂��2�{�ŊԂɍ��������Ȃ̂ŁA1�{�͌���p�ɕۑ������B

�Q�l�ɂ������V�s�͓���b����̓�̖{�B

�u���l�M����ԁv�ł���B

��������̂́A�ޗ��Ƃ��_����p�ӂ���̂݁B

���Ƃ͎ςȂ���H�ׂ邾���ł���B

����܂łɉ��x���H�ׂ���ł��邪�A����������B

���߂͖݂łȂ��A����䂪�������˂̂��ǂ]���āA�Ⓚ�������̂��𓀂��ē��ꂽ�B

������ǂ��B

|

|

|

|

| 2025�N1��19���i���j |

| �n�~�Ē� |

�ꃖ�����炢�O����̂��Ƃł��邪�A�E����̌�����Ђǂ��y���B

���̂悤�ȏǏ�́A���ʂ͈قȂ邪�ȑO������o�Ă��ā@�����灨�i2022/10/11�j

�V�l���̊������������炵���B

���ǂ����Ƃ��́A�N���j�b�N�ŁA���̌�����܂ɂ�����Ă���ێ��܂��Ȃǂ������肵�Ă���ƁA���̊Ԃɂ��C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă���B

������A�ȑO�Ɠ��l�ȏ��u�����ė����̂����A����͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B

����Șb�𐔓��OM�ɂ�����A�Ȃ�A����������Ă݂Ă͂ƌ����č����t�̂̓h�����o���Ă����B

�v���|���X�ł���B�{�I���ɏo�镛�Y���ŁA�O���Ɍ����ƌ����Ă���B

���̃v���|���X��3���قǓh���Ă݂����A�قƂ�nj��ʂ͌���Ȃ������B

���悢��N���j�b�N���ȂƎv�Ă����Ă����܁A������M�������̂��������B

�u�n�~�Ē��v�ł���B

���炢���o�܂͎��O�������A�W���ɏZ�ރn�~��薼�l�����N���x�O�ɒ��������̂�����B

���͎̂����œh���Ă݂邱�Ƃɂ����B

������2���ڂł���B

���̌��ʂł��邪�A�Ԃ��ӂ���Ă��銴�G���A�G���Ă݂�Ə����d���Ȃ��ė����悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B

�Ђ���Ƃ�����A���ʂ�����̂�������Ȃ��A�Ǝv���n�߂��B

����2�C3�������ēh���Ă݂����ł���B

����ł��_���Ȃ�A���悢��N���j�b�N�s���ł���B

|

|

|

|

| 2025�N1��18���i�y�j |

| �ƃm�x�m���� |

���j�E�ƃm�x�m�����ނ����B

���ނ�\�������͍̂���̒��A�ߌ�ɂ͋L�҉���s��ꂽ�ƌ����B

������ǔ��L���B�����̎Љ�ʂł���B

�X�|�[�c�ʂł��傫�����Ă��邪�A�Љ�ʂɂ��f�ڂ����Ƃ��낪��ނ̏ł���B

�����ł����x�����グ�Ă��āA���̌f�ړ������p����Ύ��ł���B

�@�����灨�i2020/7/21�j

�@�����灨�i2020/8/2�j

�@�����灨�i2021/5/23�j

�@�����灨�i2021/9/12�j

K���A�ƃm�x�m�̈��ނ�m�����̂́A����̑��o���p���ł���B

4�����߂����猩�n�߂��̂����A���̒��p���ɂ��A���x�����ނ̂��ƂɐG���ꂽ�B

�ߌ�ɊJ���ꂽ�Ƃ����L�҉�̗l�q���Љ��A�u��ԋL���Ɏc�鑊�o�́H�v�ƕ�����āA�ƃm�x�m�����������g�݂��������ꂽ�B

����31�N�̏t�ꏊ�A�����̂��������ƂȂ����A����i�ł̍ŏ��̑��o�ł���B

�@�i����͏����j

��������o�����āA�Ō�͉��j�ɂ܂ŏ��l�߂��킯�ł���B

���������S���o�g�̉��j�E���Q�Ɣ�r����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��A

���Q�ɔ�ׁA�������������A��������B

�������A���Q�ɔ�����Ƃ��낪���ɗǂ��B

���č��S���ق̐Γc�X�������A������]���ďq�ׂ��ƌ����u�e�ɂ��Ė삾���ڂł͂Ȃ��v�Ƃ����������A�ƃm�x�m�ɂ��҂����蓖�Ă͂܂�B

�ۛ��̑��o��肪�܂���l���Ȃ��Ȃ����B

|

|

|

|

| 2025�N1��17���i���j |

| ���ꂩ��@10958�� |

�����͍�_��k�Ђ��N���Ă��璚�x30�N�ڂ̓��ɂȂ�B

�N�����̂�1995�N1��17���A5��56���B

�V����e���r�Ȃǂ��A�������ē��W�̋L���𗬂��Ă���B

�����̓ǔ��ł�

���J��2�ʂœ��W�L�����\�ցA�N���������獡����10958���ڂɓ�����Ƃ��A�ȍ~�̌o�߂����Ă���B

NHK�͊e��v�j���[�X�œ��ʔԑg�𗬂��Ă������A

���̃j���[�X�̏ꍇ�́A���������̐��X�����f���̍Đ����s���Ă����B

����䂪�g�́A�_�����i�ɋߎn�߂�3�N�ڂ̔N�ɂȂ�B

���R�ɂ��A�����A�����Z��ł����Б�̎ʐ^�������ɍڂ��Ă���B�@�����灨�i2025/1/15�j

���̉��i�̎ʐ^�ŁA���b�L���O�`�F�A��u���Ă��镔�����f���Ă��邪�A���̕����ł��̒n�k���n�߂ď��m�����B

���̕�����4�炢�̍L���ŁA�ٌ`�̌`�������̊Ԃł��������A���̕����������̋����ɂ��Ă��āA���^�̃e���r���u���Ă����B�\�j�[���̊O�����Ԃ��u���E���ǃe���r�ł���B

�����͍��̂悤��NHK��ӓ|�ł͂Ȃ��A���������Ă��āA���m�����ԑg�̓t�W�e���r�́u�Y�[���C���I���v�B

�������A�������j�A�i�E���T�[��MC�߂Ă��������ł���B

�R�����钆�p�f�����L���Ɏc��B

���̒n�k�ł�����v���o���o����������B

�d���Ɋւ��b�����A�_�˂ɂ����Ђɐw���������ɍs�����L���ł���B

�_�����i�̂��q����ɂȂ��ЂŁA�_�˂ɍH�ꂪ�������B���ݐ����s�����Ă���Ƃ̏��ŁA����˂���o��������y�b�g�{�g���l�߂����̂������čs�����B

�i�{�[���l�߂������̂��g���b�N�ɐς�ł̌������ł���B

�c�Ɖے��ق�3�l�ōs�����L��������B

�����̋L���ŁA�u���Ȃ����v�ƎВ��ɗU��ꂽ�ƋL���Ă��邪�A�n�k�̑O�N�ɎВ�����サ�Ă��āA�V�В��͉c�Əo�g�̕��B���̉e��������̂��A�В����g�O���h�A�����g�����h�ƁA�d���̂�����傫�����ݕ������Ă��āA���������q�����K�˂邱�Ƃ͑����Ȃ��B

�w���������ɂ�������Ђ����߂ĖK�˂��ЂŁA���ڎ��ɒʂ��ꉽ�ƌ����Ĉ��A���悤���Ƌْ������L�����h��B

����ɔ����A�r���ߎS�Ȍi�F���������ƂƎv�����A���̋L���͑S���c���Ă��Ȃ��B

��s�s���P�����n�k�ŁA�ʂ����ĕ�������̂��ƁA�v�����������Ȃ��ł͂Ȃ����A���̌�̕������Ƃ���N�������đS�Ċ��������Ƃ����B

�Ȃ��ƌ����͂��邪�A�܂���{���̂Ă����̂ł͂Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N1��16���i�j�@���x��116 |

| �ʐ^�̕ۑ� |

�N��������ƁA�O�̔N��N���̃f�[�^���܂Ƃ߂���A�ۑ�������Ƃ�����Ƃ�����������B

���̂����̈�A�ʐ^�̕ۑ��������B

�����A���t�ŎB��ʐ^�͋ɂ߂ď��Ȃ��A�ΏۂƂȂ�ʐ^�̑唼�́AK��M���X�}�z�ŎB�����ʐ^�ɂȂ�B

�B�����ʐ^���ǂ��ɕۊǂ��Ă��邩�ƌ����ƁA�X�}�z�{�̂ł͂Ȃ��A�uGoogle�t�H�g�v�Ƃ����N���E�h�ɕۑ����Ă���BK�p�AM�p���ꂼ��ʂ�Google�A�J�E���g�����A�ʕۑ������Ă���B

���̃N���E�h�ɕۑ����ꂽ�ʐ^�f�[�^���A�p�\�R���o�R�Ń_�E�����[�h���A�O�t��HDD�̒��ɕۑ�����Ƃ�����Ƃł���B

�ʐ^�ł́A����Google�t�H�g�̓����������A�E��HDD�̓����̗l�q�������Ă���B

�E�̎ʐ^�Ŏ����悤�ɁA�f�[�^�͔N�x���ƃJ�����ʂɕ����A����ɂ��̒���2�������Ƃ̃t�H���_�ɍו������Ă���B

�N�����̎����ɎB�������A������d�g�݂ɂȂ��Ă���B

�i�����ɂ́A2001�N�ȍ~�̃f�W�^���f�[�^��ۑ����Ă���j

��̓I�ȍ�Ƃ́A���̉�ʂ��J���āA�_�E�����[�h����ʐ^��I�����A�_�E�����[�h������B

�����A2�������̎ʐ^�f�[�^��I������̂����A2�������ʼn��S�����̎ʐ^�ɂȂ�A�_�E�����[�h�������10����͂�����B

�_�E�����[�h�����f�[�^�͉��ۊǂƌ����`�ɂȂ�̂ŁA���̉��ۊǂ��ꂽ�f�[�^���A���x��HDD�̒��Ɉڂ��ւ���ƌ�����Ƃł���B

����ڂ��ւ����f�[�^�́AK�̂��̂�4.4G��3755���BM�̂��̂��A7.8G��2030���ƂȂ��Ă���B

M�̏ꍇ�A���������Ȃ��̂ɗe�ʂ��傫���̂́A�ʐ^�T�C�Y��K��菭���傫�����ɁALINE�ő����Ă���ʐ^�Ȃǂ�Google�t�H�g�ɓ��������Ă��āA�����Ă������̓��悪���Ȃ�����Ă���ׂƂ��v����B

2�l���̃f�[�^�����Ŕ����߂���v�����B

���䂦���̂悤�Ȗʓ|�������邩�ƌ����ƁA����R�������āA��͏I���ł���B�i�v��Google�ƌ_�邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁAHDD�ɕۑ����āA�i�v�ۑ��ɂ��邽�߂ł���B

������͌o�ϓI�ȗ��R�ŁAGoogle�t�H�g�̗��p���ŗ}���邽�߂ł���B�����g��15G�Ȃ̂ŁAGoogle�t�H�g�̃f�[�^�͂��������������Ȃ��B���̂��߂̕ʕۊǂł���B

|

|

|

|

| 2025�N1��15���i���j�@���x��115 |

| ���A���o�� |

M�����Ԃ̉�����̐������v���������炵���B���̎��A�Â��A���o����2���o�ė����Ƃ����B

�Â��A���o���́A�����u�ʓ��v�ɒu���Ă��āA�Ȃ��������ꂩ��o�Ă������A����Ȃ��炵���B

�o�Ă����A���o���́A�_���ɋΖ������͂��߂����̂��̂ŁA����4�N�i1992�N�j�A�a�����������K����48�ɂȂ�N�̂��̂ł������B

�Ζ��̉�Ђ́A�O������̎q��ЂŁA���O��_�����i�H�Ɗ�����ЂƂ����B

���̔N�̐������z���Ă���̂��ƁA���i�̎В�����A�u���Ȃ����v�Ɛ���������A�}篁u�s���v�Ƃ������ӂ��ł߂��Ƃ����o�܂�����B

���̎��́A���q�͍��Z2�N����3�N�ɑ���A���͒��w�𑲋Ƃ����Z�֓��w����N�ɓ���B

�F�ɑ��k����������A�����u���čs���Ă�������v�ƌ����Ă���A�_���ɂ͍H�ƍ��Z�����Ȃ��Ð�ɂ���g�鍂�Z�����āAK�Ɩ����_���Ɉڂ�AM�Ƒ��q���R���Ɏc���đ�w�ɔ�����Ƃ����A�ϑ��̂P�N���߂��������̂��Ƃł���B

���Ɩ��̐����́A�Ȃ�Ƃ����Ă��H������ςł������B

���H��K���p���������ŊȒP�Ȃ��̂����B���H�͖����ٓ��������ō��AK�͉�Ђ̐H���Ŏ��B�[�H��K���唼��������B

�����͂܂��l�b�g�̖�������ŁA�Ƃɂ����������̖{�𐔍��������݁A���̒�����1�T�ԕ��̌��������āA�����������A�[�H��������B

���̌��ɂ͍���Ȃ������炵���B

����������̂�M�Łi�Z��ł����ꏊ�͎R���j�A�y�����Ԃŏ��{�o�R���[�����A�_���܂ŗ��ĐH���̍��u����������A�܂��ꍇ�ɂ���Ă͉ו��ő������肵�āA���Ƃ���N���߂������̂ł������B

��N�̂��ƂɂȂ邪�A���������Ɂu���̎��A�����������������ƌ����ĐH�ׂĂ�����悩�����v�ƁA���Ȃ���b���Ă����B

�K���ɂ��Ă��̗��N�A���q�͑�w�ɍ��i�������ŏZ�ݎn�߂��̂ŁAM�͐_���Ɉڂ�A�Z�ݎn�߂�B

�Ȍ�A�_���ł̒����������n�܂邱�ƂɂȂ����B

M��9�N�AK�͍ŏ���1�N�ƍ��킹�Čv10�N�̐_�������ł���B

�U��Ԃ�A�l���̒��̉��l����10�N�ŁA�����̂��Ƃ����������z���킯�ł���B

�A���o�������Ȃ���A������x�A�����̂��Ƃ��v���o�����̂ł������B

������A������̎Б�̂��ƂɐG�ꂽ���@�����灨�i2025/1/8�j

�O������ł͂Ȃ��_�����i�����Ă��Б�ł���B

���̎Б�̂�����ɂ́A�O����������Ă��Ǘ��E�p�̎Б�����Ă������A������͒������ŁA����ɔ�ׂ�ƁA��X���Z�Б�͂܂��ƂɏZ�݂₷�������B

�Ō�̎ʐ^�Ō��ɗ��h�ȐᏜ���i��݂�j���ʂ��Ă��邪�A����͉�Ђ��E�l���Ă�Ŗ��N����Ă������̂ŁAK�̍�ł͂Ȃ��B�_���Ɠ��̐������K�ł���B

|

|

|

|

| 2025�N1��14���i�j |

| �ᒆ�̐d�^�� |

�d�X�g�[�u�p�̐d�̔��~�������Ȃ����̂��A��Ⴊ�~����10���ł���B

10����t�͔R�����̂����A11�����ɂ͔R�����̂��Ȃ��B

11���͗ǂ��V�C�ŁA�d���^�ڂ��Ǝv���������B

�������A�O���܂łɐς������Ⴊ50cm�قǂ���B

�[������^���Ԃ��o���Ă݂����A1�����i�܂Ȃ������ɁA��ɑj�܂�O�i�ł��Ȃ��B�^���Ԃł̐d�^�т͒��߂��B

���ɍl������肪��`�̞��B����܂łɉ����s���Ă���B �Ⴆ�@�����灨�i2023/2/5�j

���������ł��A������x�ł܂����Ⴊ�K�v�ŁA����̂悤�ɍ~��������̐V��ł́A���̒ʂ铹�ł߂�K�v������B�d�����܂ł̒��������ł߂�̂��Ǝv���ƁA���X�S���ނ����B

2�C3���o�Ăΐ������B

����܂ł͓����X�g�[�u�ʼn߂��悢�A�Ɖ����S���N���Ă��̓��͐d�^�т𒆎~�����B

�����č����̌ߌ�ł���B

��̐[����20cm�O��܂Ō����Ă���B

�^���Ԃ����Ă݂�ƁA����Ɏ��Ԃ͂��邪�A�قږ��Ȃ��O�i�ł���B�d�^�т��s�����Ƃɂ����B

����͏������߂ɐςށB

�����5�E6���͎��ł��낤�B

�v�������Ԃ͒��x1���ԁB���i�̔{�ł������B

|

|

|

|

| 2025�N1��13���i���j |

| �T���̂�����@���� |

�䂪�Ƃ�2�K�����������������O���̂����A�^�̉Ƃ���������̂�����̉ƁB�������������͔��F�ɉ���������̂ŁA���������肷��Ƃ��͉������g���āg�T���̂�����g�ƌ����B

���̂����S���Ȃ����B

�S���Ȃ����͍̂���̒��B�����Ă��̖�A�ʖ邪�s���A�����͑��V�Əo���B

�����̂�����ɂ��A������킳���Ă����������B

�ʐ^��i�͉䂪�Ƃ�2�K��������B�������́B�d���ɎՂ��邪�A���̌�������������̉Ƃł���B

�ʐ^���i���́A�������O���̍��̉Ƃ́g���ׂ���̂�����h�ƈꏏ�Ɏʂ����ʐ^�B�E���T���̂�����ŁA2014�N��M���B�������̂ł���B

�g���ׂ���h�̂�������A��N10���ɂȂ��Ȃ����B�@�����灨�i2024/10/2�j

�����ĉ��i�A�E����e�B�����ĎB�炳���Ē������B

�����ɉ��x���o�ꂷ��u�ʓ��v�Ƃ����ꏊ�́A����������ŋT���̌������ɂ���A����ȉ��������āA�T���̂���������ɂ͑�ς����b�ɂȂ����B

��X�����n�ɉz���Ă����̍��A�ʓ��̑������M�ƈꏏ�ɂ��Ă���ƁA����������2�l�����đ�����@�������A�ꏏ�ɑ���������Ă���������Ƃ�����B

��������͐����ȑO�i2007�N�j�ɁA�S���Ȃ��Ă��邪�AK�̑�����@�̎t���͂�������ł���B

��������S����͂�����ɂ����b�ɂȂ����B

�����@�p�ېn�̌����@�ŌÂ��̂����̂�������Ł@�����灨�i2018/5/14�j

⡂̍̎��������Ă�������̂�������ł���B�@�����灨�i2022/5/2�j

�܂��ʓ��ő���������Ă��鎞�A�g�`�I�r�^�h�����N�h�������ďo�āA�u���݂��v�Ɠn���Ă���������Ƃ����x������B

���́u�T���̂�����v���Ȃ��Ȃ����B���N94�B

�r��̘b�ɂ��ƁA1�N�]�̓��މ@���J��Ԃ��Č�̑剝���ƌ����B

�܂������b�ɂȂ����l���A��l�Ȃ��Ȃ����B

�ӔN���������Ȃ����Ă��āA���̋Ȃ��������̌��ɑ�����@�����ɂ��ď悹�A�Ђ������Ђ����������Ă���ꂽ�p���ڂɕ����ԁB

�֑��G

�S���Ȃ����̂����m�����̂́A����i12���j�̌ߑO11�����B

�E�H�[�L���O�ɏo������A���܂��܂�����̉Ƃ̑O��ʂ�����A������̉Ƃ̉E�ׂ�ɒ��j�i���Z���搶�őr��j��Ƃ��Ƃ����ĂďZ��ł��āA���̒��j���Ƃ̒�����o�Ă��Ă������A�S���Ȃ������Ƃ�m�炳�ꂽ�B

���������ł���A��`���͕s�v�Ƃ̂��ƁB

����ɁA�����̖邪�ʖ�ŗ��������V�Ƃ����i��������������ꂽ�B

1��14�����F���ł��鎖�̏��u�Ǝv���邪�A�S���Ȃ������̗[���ɒʖ�A���������V�E�o���Ƃ����i���́A�ʏ�������Ȃ葁���B

�����m��̂��߂ɂ́A����A���V����A���ՋƎ҂ق��̐Ղ��K�v�ŁA�S���Ȃ������̌ߑO11�����ɂ͂��̒i��肪���܂��Ă���ƌ������Ƃ́A���̊Ԃɑ�ςȍ�Ƃ����Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�͂̐����ɏ��X�������B

|

|

|

|

| 2025�N1��12���i���j |

| ���D�ݏ� |

�l�^��̃s���`�q�b�^�[�A�����̘b�ł���B

���łɉ��x���q�ׂ��悤�ɁA���H��M������Ă���邪�A���H�Ɨ[�H��K��M�����݂ɒS������B

M�����H������K���[�H�����Ƃ������[���ł���B

M���d���ɏo�����K���[�H�����W�ŁA�[�H����銄���́AK���������������Ȃ��B

K�̍��[�H���j���[�́A������`��ł��邪�A���̌�����j�郁�j���[����Ƃ��D�ݏĂ��ł���B

��Ƃ��D�ݏĂ��̏o��p�x�͓�̕������|�I�ɑ����̂ŁA���D�ݏĂ����o�ꂷ���ʂ͂��������Ȃ��B������������1����x�ł��낤�B

���̂��D�ݏĂ���������B

���D�ݏĂ��̗L���̂́A�����͐H�ׂȂ���s���̂ŏ��������ŗǂ��B

�ʐ^�ł͏��3�i�������҂ŁA����p�ӂ����ޗ��́A�ʐ^����ڂ��Ă��āA�����A���L�G�r�A�`�[�Y�A�ؓ��A��ǁA�L���x�c�A�����ăg�}�g�ƂȂ����B

�ŋ߂ł́A���ɂ������ă��V�s�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ����A���������n�߂̍��͎Q�l�ɂ������V�s�������āA����͍��ł����V�s�W�ɕۑ����Ă���B

�@�����灨

�@�����灨

�����������������Ƃ������V�s�ŁA���Ȃ�����������A���������邱�Ƃ������ɂ��Ă���B

�����ɁA����܂ł��D�ݏĂ������グ���L���������āA�����ɂ��ĒT���Ă݂��2��ڂ��Ă����B

�@�����灨�i2024/11/28�j

�@�����灨�i2023/4/23�j

���������킹�ēǂ�ł��������ƁA����̋L�ړ��e�ŕs���̂Ƃ�������Ă���������B

|

|

|

|

| 2025�N1��11���i�y�j |

| �z�ɉf�����i�F |

2�������Đ�̘b�ŋ��k�����A����Ƃ͎�قȂ�b��Ȃ̂ł������������B

������A�R�A�ł͒����������ɋ߂��ǂ��V�C�ł���B

�������A�ς����͍��܂ō~�������̂ŁA����ȏ�Ȃ��V��B

�^�V�����Ⴊ�A�z�ɉf����Ƃ����A���i�ł͌��邱�Ƃ̏o���Ȃ��i�F�ɂȂ����B

�`���̈ꖇ�́AK��8���߂���2�K��������B�������̂ł��邪�A�c��ʐ^�́A���ׂ�M�̎�ɂ����̂ŁA10���߂�����A1���ԋ߂������ĎB�������̂ł���B

K���B�����ʐ^�����ɉ������͂���̂����AM�̎ʐ^�̕����D��Ă���̂ŁAM�̗����Ă�������f�ڂ����B

���������AK��M�Ƃł́A�ʐ^�̎B����̎p�����Ⴄ�B

K�̏ꍇ�́A������������邽�߂̕⏕�����Ƃ��Ă̎ʐ^�ł���B����A�ʐ^�ƌ����Ă��ǂ���������Ȃ��B

���M�̏ꍇ�́A�����̎v�����A�ʐ^�ɍ��߂悤�Ƃ��ĉf�����B��B

�w�i��A�\�}���l�����A�����̎����ӎ����ʐ^�̒��ɖ��ߍ������Ɣz������B��U���Ɍ����A�|�p�ʐ^��_���ƌ����ėǂ���������Ȃ��B

����Ȏ���ŁA�ʐ^�̏o�������̂��ƈႤ�BM�̎ʐ^���̗p�������R�ł���B

M�́A���̎B�e�ɏ�1���Ԃ����Ă���B

���̊������ɁA�Ȃ�����Ȏ��Ԃ��Ǝv�����A�ʐ^�̑��ɁA������B���Ă����B

���R�ŕꉮ�ɋ߂��ꏊ�ɟO�ƌ������̑傫�Ȗ������Ă���̂����A���̖̎}�ɐς������Ⴊ�A�z�̉�����ŗn��������l���B���Ă����̂ł���B

�ʐ^�ƈقȂ蓮��̎B�e�͑��肪����B������̎v���ʂ�ɐ�͗����Ă͂���Ȃ��B�����Ă���̂�҂킯�ł���B���������Ď��Ԃ�������B���̓����4�E5�{�B���Ă����B

���ň�ԗǂ������Ȃ��̂��Љ�Ă݂�B

�@�����灨

�X�}�z�̎莝���B�e�ł��邩��A�����Ԃ��̂͒v�����Ȃ��B

���n���ŁA���̂悤�ɐႪ����ɉ���������l�q�͒��������ƂŁA���������Ӗ��ł͒��d���ׂ����悩������Ȃ��B

������M�̎�ɂ�鎑���ŁA�����߂邱�ƂɂȂ����B

|

|

|

|

| 2025�N1��10���i���j�@���x��110 |

| �{�i�I�Ȑ� |

�����L�q�����T�����c���ł̉�b�u���N�͐Ⴊ���Ȃ��ėL��ˁv����]���āA���~���̖{�i�I�Ȑϐ�ƂȂ����B

������獡���Ɋ|���A�Ԓf�Ȃ��~�葱���Ă���B

�ڎ������A����̒���10�p��A�[����10�p���A�����č����̂��ꂪ30�p���A�[����40�p���ł���B

�~�ł��Ⴊ�Ȃ��A�������V�C���ǂ��ƁA�O�d���ł��c���������Ȃǂ��C�ɂȂ�n�߂邪�A�Ⴊ�ς����Ă���ƁA���̋C�������S���Ȃ��B

���̗J�����Ȃ��A�����ʼn߂������Ƃ��ł���B���ꂪ�L��B

����ł��A���ۂɂ��Ă���E�H�[�L���O�����͏o��悤�ɐS������B

�g�x�x�����ďo��ƁA�������قNj�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�J���~��A�E�H�[�L���O�ɏo��C�͑S���N���Ȃ����A�J�ɔ�ׂ�Ɛ�̕�����R�������Ȃ��̂ł���B

�����]�k�߂����A��N�ُ͈�C�ۋC���ŁA�����Ă����ĒZ���H�œ~�ɓ˓����A�������Ȃ��Ȃ��{�i�I�Ȑ�ɂȂ炸�A���̂܂ܓ~���I���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă������̍���̐ϐ�ł������B

�~�ɂ͓~�炵���A��������ƍ~���Ăق����B

���̐�����܍~���āA���߂�1����t�́A�������Ɓu�~�Ă�v�������ė~�������̂ł���B

|

|

|

|

| 2025�N1��9���i�j�@�@���x��109 |

| �с@�V���̃v���f���[�X��i���ς� |

1�����O�̂��Ƃł��邪�A�ǔ��̋L���u�ܘY���[���h�v����Ă��ėѐV���̂��Ƃ����m�����B

�@�����灨�i2024/12/10�j

���̂Ƃ��́A�����������̎Q�l�ɂ����Ƃ����f��g�֎O�\�Y�h�������̂ł��邪�A���x�͗ю����v���f���[�X�����ԑg�����Ă݂悤�Ǝv���������B

�ю��ɂ��ẮA��̋L���ȊO�����m�����Ȃ��B

�Ƃ肠�����l�b�g�Ō������Ă݂邱�Ƃɂ����B

�o�Ă����̂��A���̋L���ł���B

�����v���f���[�X������i�����ڂ��Ă��āA�Ƃ肠�����A��ԍŏ��ɏЉ��Ă���ԑg��T�����Ƃɂ����B

�T����́ANHK�I���f�}���h�B

�ԑg�������Č�����������Ƃ����ɏo�Ă����B

���肪�������Ƃɖ����ł���B

�^������āA����������B

3���l�̓��{�������S�����Ƃ����C���p�[�����̂��Ƃ����グ�Ă���B

1993�N�ɕ������ꂽ�ԑg�Ƃ�������A30�N�O�̂��̂ł���B

50���̔ԑg�ł��邪�A���O�Ȏ�ނ̗��t�����������A�d���Ȕԑg�ɂȂ��Ă����B

���N��7�����܂ł͖����Ō��邱�Ƃ��ł���Ƃ���A�����̂�����͌�����Ηǂ��B

�܂����āA�ʂ̍�i�����Ă݂悤�Ǝv���Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N1��8���i���j�@���x��108 |

| �_���̐� |

�����T�����c�����J�Â���Q���������A���̎��̈��A�́u���N�͐Ⴊ���Ȃ��ėL��ˁv�Ƃ������̂ł������B

����A�k���Ⓦ�k�̐�́A�ߔN�܂�ɂ݂���ƕ��Ă���B

�[����NHK�ԑg�g�j���[�X�[���h�ł́A���̐�̏�����ψ����������Ă��āA���̐����̓���ɍ��y��ʏȂ̓��H���V�X�e���Ƃ������̂��g���Ă����B

���H�ɐς����Ă����̏����A���^�C���Ō��邱�Ƃ��ł���V�X�e���ŁA����ψ��͓��k�̏����̃V�X�e�����g���Đ������Ă����B

����̑��̏ꍇ�A�䂪�Ƃ̊S���́A���k�����邱�ƂȂ���A�k���́A��������Ō��10�N�Ԃ��߂������A���̐_���̐ϐ�ʂł���B

����ψ����g���Ă����V�X�e�����g���āA�_���̐ϐ�ʂ����Ă݂悤�Ǝv�������B

���߂Ďg�p����V�X�e���Ŏ�˘f����ʂ����������A�悤�₭�ړI�̐_���̏��ɒH�蒅�����B

�����ɐς����̗ʂ������Ŏ�����Ă��āA�߂��ł�1���[�g���O��̐������m�F�ł��邪�A��X���Z��ł����_���̒��S�n�́A�v���������Ⴊ���Ȃ������ł�24�Z���`���[�g���ƕ\������Ă���B

�����Đ_���̏������ʐ^�Ƃ��āA���ďZ�Б�������5�E6���̋����ɂ��鐼�����t�߂̏��ʐ^�f���ŕ\������Ă����B

10�N�ԏZ�o�����猾���ƁA���̒��ł�1���[�g���O��Ⴊ�ς���͖̂��x�̂��ƂŁA24�Z���`���[�g���Ƃ����̂͏��Ȃ����B

���̂Ƃ���́A����������͂Ȃ��Ǝv��ꂽ�B

�_���̐��T�������łɁA���ďZ�Б�̗l�q���T���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�T�������Google�}�b�v�̃X�g���[�g�r���[�ł���B

�Б�͓��̉w�ƒ���������200���[�g����̋����ŁA���̉w���E��Ɍ��āA�ɂ����o�����ꏊ�ɂ���B

�X�g���[�g�r���[���J���č�����ƁA�����ɂ͉��������p�ŎБ�ʂ��Ă����B

2014�N�̉f���Ƃ���B

10�N�ԋ�y�����ɂ����Б�ŁA�����̂��Ƃ����������v���o�����B

|

|

|

|

| 2025�N1��7���i�j |

| �����K��ς� |

�����̓ǔ��A2�ʂɌf�ڂ��ꂽ����[���̃R�����B

�����ɂ���܂ʼn��x���L�ڂ����悤�ɁA�s���Ȍ����������A1�ʂ̃R������莦���I�ȓ��e�������B

����̓��e�������ł������B

�V�����N���}���A�����̋C������������x���ߒ����Ȃ���A�Ǝv������������ł���B

�䂪�g��U��Ԃ�A���Ƃ��吹��������Ă������͍X�X�Ȃ��B

�������A�����ȕǂ�����Ă���A���x�̂��Ƃ͎v���Ă݂����B

���̕ǂ������ł��������邽�߁A�������܂��A�ꐶ�����A�S�����߂āA�����K����ςݑ������悤�ƁA�����Ɍ������������킯�ł���B

|

|

|

|

| 2025�N1��6���i���j |

| �h�g���h�̐\�����ݔ{���@151�{ |

�p�\�R���Ńl�b�g��ʂ��J���Ƃ��g���v���E�U�́A�}�C�N���\�t�g��Edge���唼�ł���B

���̖`���ɏo���ʂ̓}�C�N���\�t�g�j���[�X��\������悤�ɃZ�b�g���Ă��āA�|�\�W�̃j���[�X���������\�������B

K�̏ꍇ�A�V�����ł͓����Ȃ����́A���茳�ɂȂ��Ă���B

���̉�ʂ̍����̕\���ŁANHK�ԑg�u�����C�`�v�Ŏi��߂��A�i���A��N�́u�g���v�Ŏi��������Ƃ��ϋq�̔{���ɐG��A���̐���151�{�ƏЉ���Ƃ����B

���\�̏ڍׂ�m�肽���Ǝv�������A���̂Ƃ��͂��łɁu�����C�`�v�̕����͏I��������ԂŁA�Ȃ��NHK�v���X�ōĐ����Ă݂邱�Ƃɂ����B

����ɂ��ƁA�{�ԊJ�n��10���O�ɁA�u�O���v�Ƃ������Ԃ������āA��A�i���ϋq�Ɍ������u�F�����151�{�̋����ɏ����Ă��̏�ɂ���ꂽ���E�E�E�A�]�X�v�Ɛ��������ʂ��ł�B

�Ȃ�قǁA�����������Ƃł��������ƍ��_�����킯�ł������B

�Ȃ��䂦�A���̊ϋq�̓��I�{���ɂ�����邩�ƌ����ƁA���́A��X�����̓��I�{���ɊW���Ă����̂ł���B

�\�����݂����A���I�����̂ł������B

�@�����灨�i2024/11/30�j

�ȗ��A�ǂ̒��x�̋������ł��������m�肽���Ǝv���킯�ŁA����̍g��������Ƃ����b��ɂȂ����肷��B

NHK�ɊW���鑧�q����A�b��ɉ���邪�A�u���Ȃ�̔{���炵����v���������Ő��m�Ȑ��͒m��Ȃ��B

����̉f���ŁA���I�ȗ������Ă����^��ɑ��A�悤�₭�ɂ��ē������o���Ƃ����b�ł���B

|

|

|

|

| 2025�N1��5���i���j |

| �L�c�O�B�̏��Ɠ���@����3 |

�挎�L�ڂ����A�L�c�O�B�Ɋւ��b��ł���B

�@�O��́@�����灨�i2024/12/15�j

���̂Ƃ��́A�ȏ�������Ă��̘b��͏I���̂���ł��������A�v��ʂƂ���ŁA������b�肪���������B

2�C3���O�̂��Ƃł���B

2�K�̘L���̉��ɕ��i�b��ɂ��Ȃ��A��Ƃ��ď����ނ��W�߂����I������̂����A�ʗp�ł��̏��I������K�v�������āA�`�������ɖڂɓ������B

�u�ق��Ă䂩�ށ@�L�c�O�B�̐��U�v�ƌ����{�B���҂͖k��W��ƌ����l�ł���B

���\�����J���ƁA�����ɂ́u���a53�N10��10���Ǘ��@��c�����v�̕������������B

��ɋL�ڂ����u�����R��v�͏��a51�N�ɓǂƎv����䂦�A���̖{���ēǂ̂͂���2�N��ɂȂ�B

�u�����R��v�̉e�����āA���̖{�����߂��ɈႢ�Ȃ��B

K�̏ꍇ�A�ǂݏI�����{�̂��ׂĂɁA������������������Ƃ����K���͂Ȃ��̂ŁA���̖{�̏ꍇ�͉��炩�́h�v���h�������ēǂݏI�����Ǝv����B

���������̖{�̂��Ƃ͂������莸�O���Ă����ԂŁA�����琄������ƁA�{���̂ƌ������A�L�c�O�B�ƌ����l���Ɂh�v���h�����������̂Ɛ���������B

���a53�N�ƌ�����K��32�B������ꂩ��_�ސ쌧��a�s�ɏZ�ޏ��ς����N�ł���B

���Ƃ͈���āA�O�r�m�X�̎���B���̎Ⴂ����̓Ǐ��L�^�ł���B

�U��Ԃ��č��v���ƁA���̎��Ɏ��h�v���h���A���̎��ɉe����^���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N1��4���i�y�j |

| �z�[���y�[�W�̃T�[�o�[��ύX���� |

�����iK�́g�R�����h�Ǝ��̂��Ă���j�́A�g���F�Η��땨��h�Ƃ����z�[���y�[�W��1�R�[�i�[�Ƃ����`���ɂȂ��Ă��āA��ʓI�Ɍ�����u�u���O�v�Ƃ́A�����ڂ͎��Ă��邪�A�قȂ鐫���̂��̂ł���B

�u���O�́A�u���O���^�c�����Ђ������āA���̉^�c��Ђɓ��e��\�����ނƁA���e�̏ꂪ�^�����A���Ƃ͋L���𓊍e����悭�A��r�I���e�̎菇�͊ȈՂł���B

�������A�u���O�`���̕\�������ł��Ȃ��B

����A�z�[���y�[�W�͂���Ƃ͈قȂ�J�ݕ��@���Ƃ�B

�z�[���y�[�W��\�����邽�߂̏ꏊ���g�i�����^���j�T�[�o�[�h�ƌĂсA���̏������Ђ������āA���̉�Ђɐ\������ň��̗e�ʂ̕ۑ��ꏊ����邱�ƂɂȂ�B

����͌����L���ŁA���e�ʂ̑傫���ɂ���ĉ��i����B�������A�e�ʂ͏�������������ɂ��Ă����ꍇ������B

K�̏ꍇ����܂ŁA�u�l�b�g�I�E���v�Ƃ�����Ђ́A�u�X�^�[�T�[�o�[�v�Ƃ������̂̃T�[�o�[�ŁA���i�͖����́u�t���[�v�Ƃ����v��������Ă����B

�e�ʂ͏��������A�L��������Ȃ��Ƃ����L�����������B

��N12��20���̂��Ƃł��邪�A���̃l�b�g�I�E�����烁�[�����������B

����܂Ŏ��{���Ă����u�X�^�[�T�[�o�[�v�Ƃ������̂̃T�[�o�[�𗈔N3�����Œ�~���A�����12��19������V���Ɂu�X�^�[�����^���T�[�o�[�v�Ƃ����V�T�[�o�[�𗧂��グ��B����ɂ̓t���[�Ƃ��������̃v����������Ƃ�����|�̂��̂ł���B

��������������������C�����������āA�����Ńz�[���y�[�W�𒆎~����킯�ɂ͍s�����A�V�����T�[�o�[������Ƃ��n�߂邱�Ƃɂ����B�n�߂��̂́A�������ł���B

���́A���̎�̐�ւ���Ƃ͈ȑO�ɍs�������Ƃ������āA�����灨�i2020/2/4�j

�n�߂Ăł͂Ȃ��B

�ȑO���{�����菇�͂�������Y��Ă��邪�A�Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�Ǝv���葱���ɒ��肵���B

�l�b�g�I�E���̃z�[���y�[�W���J����Ƃ��n�߂�B

�r�����x�������~�܂�����A���̎����ׂ���A�Ȃǎ�Ԏ�邱�Ƃ͑��X���������A�ق�1���Ԓ��x���������Ƃ���Ŏ葱�����I���A�l�b�g�I�E������A�u�葱�����������܂����v�Ƃ������[������邱�Ƃ��ł����B

����Łg�葱�������I�h�A�Ƒ傢�Ɉ��g�����B

�����܂ł��A����̌o�߂ł���B

�����č����ł���B

�����s����Ƃ́A�V�����J�݂����T�[�o�[�ɁA����܂ł̃f�[�^��]�����邱�ƂƁA����܂ʼn䂪�z�[���y�[�W�𗘗p���Ă������������ɁA�{�����URL���ς��|�̏����������Ƃɂ���B

���炩���������āA�]�������݂��B

�Ƃ��낪��肭�s���Ȃ��̂ł���Ȃ��B�G���[���b�Z�[�W���o�ē]���ł��Ȃ��̂ł������B

���ꂱ�ꌴ����T���o���Ă��邤���ɁA��ɗ����u�葱�����������܂����v�̃��[���̒��ɋL�ڂ��Ă���菇�ň���������Ƃ����������B

�����K�p���Ă݂�B����ł����܂��]���ł��Ȃ��B

�Ƃǂ̂܂�A���p���Ă��������Ă�����ɕύX�`������̏o������ύX���邱�Ƃɂ����B

�����͂��������Â������@���C���[�W���Ă����̂����A�ŏI�I�ɏo���オ�����͎̂��ł���B

�����Ɏ���܂łɁA4�`�T���Ԃ̎�Ԃ��悤�����B

��URL�̃g�b�v�y�[�W�i���j�ɂ́u���m�点�v�̗���݂��ĐVURL�ւ̈ړ��𑣂��A�VURL�i�E�j�ł͂��́u���m�点�v���Ȃ��ƌ����i�D�ł���B

���m�点�̗��ɂ́A�u�VURL���J���v�Ƃ����{�^�����z�u���Ă��邪�A���̃R�s�[�����L�ɂ��\��t�����B

�����ǎ҂́A���̃{�^�����N���b�N���āA�VURL�̃z�[���y�[�W���J���A������u���C�ɓ���v�Ȃǂɓo�^���āA����ȍ~�͐VURL�ł̉{�������肢�������B

�@�@�@�@�@�@

��URL�̃y�[�W�́A������1��������ڏ��ɍ폜���A����Ȃ�����\��ɂ��Ă���B

�@�@�@�@

|

|

|

|

| 2025�N1��3���i���j |

| ���w |

�����߂�ƌ����̂ŁA�o�X��̂���L�����k�̒��܂ő����Ă䂫�A�ߌ�̂��Ƃł���B

M��2�l�ōP��̗���_�Ђɏ��w�������B

�ƁA�����܂ŏ����č�N�̎Q�w���ׂĂ݂�ƁA�����ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B���Y�^���J���Ă݂邪�A������ɂ��L�ڂ��Ȃ��B�P��ƋL�ڂ������A��N�͔\�o�n�k�Ȃǂ��������肵�āA���w���ĂȂ������悤�ł���B

���N�́A3���ɐ�̂Ȃ������w���Ă����B�@�@�����灨�i2023/1/3�j

���N�́A��̑S�������Ȃ����w�ł������B

��ւ́A440�i�̊K�i�B

���i�͂��悻20�i���o���x�݂���̂����A����Ƃ�30�i�o���ċx��ł݂�ƁA��ꂪ�Ђǂ��Ȃ��Ȃ����ɖ߂�Ȃ��B

��͂�20�i���o��̂��ǂ������ŁA���̌��20�i����1�N�[���ɂ��ēo��A�悤�₭�ɂ��ēo��I�����B

���N��M���R�[�q�[����胊���b�N�ɓ���ēo��B

�N���ɋ����Έꏏ�Ɉ������Ƒ�ڂɍ���ēo��̂����A���N�͒N�ɂ���킸2�l�����ň��ނ��ƂɂȂ����B

�����₽���̂��K�̒��ň��ށB

�e�ɎQ�w�����u���Ă���A��X���L������B�J���Ă݂�ƁA���N�̎Q�w�҂�8�g�ł������B

�����̂ŁA�����������~��邱�Ƃɂ���B

�N�ɂ����Ȃ������Ǝv���~��n�߂�ƁA�����ɒN����l�o���Ă���p��������BM������������ƁA�O���s���炫���Ƃ����j���B�R�[�q�[�����܂Ȃ����Ɗ��߂�ƁA�j���͈��ނƌ����A�������܂܂ŃR�b�v�ɃR�[�q�[�𒍂��A���Q���������S�Ȃǂ������Ă����B

�����]�k�߂����A

���N�̋L�q��ǂނƁA�o��n�߂�2��20���A�����ɒ������̂�2��40���ŁA20���������ēo�����ƋL�ڂ��Ă���B

���N�́A���̑�������Ȃ������Ɣ��Ȃ��邪�A�ʐ^�ł��̎��Ԃ�m�邱�Ƃ��ł���Ǝv�������B

�ʐ^�̎B�e���ԂŌ���ƁA�o��n�߂�13��27���A�����ɒ������̂�13��49���ŁA22���������ēo���Ă���B

1���L�т��ƌ���ׂ����قړ����ƌ���ׂ����́A�悭������Ȃ����A2�N�Ԃ�̋L�^�Ƃ��Ă͏�o���ł��낤�B

����́A���̒l�ɒ��ڂ��Ă݂悤���Ǝv���n�߂Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N1��2���i�j |

| �������� |

�����߂�̂𖾓��Ƃ������ƂɌ��߂���A3�l�ŗ���_�Ђɏ��w������Ƃ����b���ꎞ�͏o�Ă������A���̂���M�Ɩ��̊ԂŃX�}�z�������n�܂�A������u��������S�����A�����̏��w�͂�߂ɂ��āv�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ����B

�Ȃ�A����_�Ђɏ��w����Ȃ�ƍT���Ă����A�E�H�[�L���O�����{���邱�Ƃɂ���B

���N�̏��E�H�[�L���O�A�������߂ł���B

�����n�߂��̂͌ߌ��2�����B

������悢�V�C�ł��������A�����͍���ɔ�ו����Ȃ�����ɒg����������B

�ŏ��͂߂Ă�����܂��O���A���̂����l�b�N�E�H�[�}�[���O���Ƃ����g�����ł���B

�~�ɂ��ẮA��D�̃E�H�[�L���O���a�ł������B

���̋C�����悳���A���N���ے�������̂ł���悢���ƔO���A�����̃E�H�[�L���O�R�[�X������Ă����B

�o���邱�Ƃ�����ƌ����Ă������ŁA���i�ʂ�̃E�H�[�L���O���A���܂��o����ƌ������Ƃ͗L����Ƃł�����B

|

|

|

|

| 2025�N1��1���i���j |

| ���瓌���ɖ߂� |

����͕����ɏZ�ޖ����A���Ă��āA6�l������Ă̓��₩�ȔN�z���ɂȂ����B

�h�g���h�������Ƃ���Ŏ��͐Q��B

�F�͂��̌���e���r�Ȃnj��Ă����悤�ŁA�����͒x��10��������̐V�t�V�ƂȂ����B

�������U�̔��F�́A�R�A�ɂ��Ă͒����������̗ǂ��V�C�B

����Ȃ��Ƃ������Ă��A���́A��蓊���̋��Z���s���Ƃ����炵���B

�x��ĎQ������K�́A�ǂ��ł���Ă���̂��킩�炸�A���R�Ɍ������ƁA�u�I�̖x���`�v�Ɩ��t���Ă���ꏊ�ŏW�܂��Ă���Ă����B

����܂ŁA�q���炪��蓊���̋��Z�ŗV�ԂȂǂȂ������͂��ŁA����Ȃ��Ƃ��N����̂́A�p���ܗւŋ����_����������k���I��̉e���ɂ����̂Ǝv����B

���x����������ł��邪�A���̒��ōŒ��̋����̏ꏊ���L�O�Ɏc���Ƃ������ƂɂȂ�B

���ӂōY�ɂȂ���̂�T���������炸�AM���u��������Ă��Ă�����v�ƌ����Ĕ[���܂Ŗ߂�A�������̍Y�ƒƂ������Ė߂��Ă����B

���q�Ƒ��ŁA��̏ꏊ�ɍY��łB

���̏ꏊ�́AK�������������ꏊ�ŁA�������̍Y��ł���Ă͎ז��ɂȂ邪�A����͒v�������Ȃ��B

�ق�30���̂�蓊�����Z��ɂȂ����B

���̌エ���Ȃǂ����̂��߂邱�ƂɂȂ�B�o�������̂͌ߌ�2���߂��ł������B

���������̂��A�ӂ�͋}�ɐÂ��ɂȂ�B

�c��3�l�ŁA�u�Â������ǂ��A����������ˁv�ƌ���������̏����₵���C����J�荇�����B

|

|