| 2025年2月28日(金) ラベル228 |

| 認知機能検査・高齢者講習 |

運転免許証に関わる、認知機能検査と高齢者講習を受けてきた。

場所は邑南町内にある自動車教習所である。

案内状は昨年の末頃届いて、2・3日間を開けて教習所に申し込みの電話を入れたら、すでに1月と2月の前半は予約で埋まっていて、空いている今日になったと言う経緯である。

前回は川本警察署で受け、しかも認知機能検査があるのを当初は気がつかず、慌てて、にわか勉強をして警察署に行った記憶があるので こちら→(2022/1/19)

今回はある程度準備を整えて試験に臨んだ。

AからDまで4組のイラストパターンが提示されるのは承知済みで、勉強したのは、提示される絵柄の記憶法である。

YouTubeなどを調べると、数多くの記憶術が表示される。

二つ三つ内容を覗いてみたが、その中でこれはと思うものを、とりあえず参考にすることにした。

こちら→

物語をもじった、語呂合わせの方法である。

勉強の度YouTubeを開くわけにも行かないので、画面に文字が出そろった瞬間を画像に撮り、ABCD別に4枚の映像として印刷し、覚えることにした。

印刷は3、4日前に出来上がり、以後折りを見て読み返し、まあまあ覚えたというところで受験した。

結果は、9割以上の項目の記入ができ、上等であろう。

前回の結果の通知書には、取得した得点の記載があったが、今回の物には得点の記載はない。

「認知症の恐れがある」基準には該当しませんでした。という不思議な記述がなされていた。

今回、同時に受験した人は4名であった。

蛇足;

ABCDの4パターンは、年度ごとに代わり、ABCD順に繰り返されるという説がある。

Kが前回受けた2022年はAであった。

翌年2023年はMが受験し、そのときはBであった。

次の2024年は、Mの友人が受験し、Cであったという。

昨年の2025年の12月に、別のMの友人が受けたときはDであったらしい。

今回のKの受験はまだ2月。したがって2025年度のうち。Dの可能性が強いという仮説である。

今回提出されたパターンは、仮説通りDであった。

|

|

|

|

| 2025年2月27日(木) ラベル227 |

| ひなまつりに「八色石方言集」を出展 |

昨年も開催された、地元公民館で開かれるひなまつりに、 こちら→(2024/2/26)

今年も出展することになった。

ただし、K個人の作品ではなく、集落の老人会としてである。

出展するのは、老人会で作成中の「八色石方言集」である。

方言集の作成経緯については以前小欄で触れている。 こちら→(2024/12/8)

この作業は現在も続いていて、会員が自宅にいて思いついた方言はメモにし、サロン田屋とか体操教室などの集まりの時持ってくる。

またそれらの集まりの中で出てきた方言は、その都度メモして付け加える。

という作業を継続していて、現在集まった方言の数は255個に上る。

昨日は体操教室の日であった。

その体操教室に出席したときのこと、これまで集まった方言集を、今度開かれる「ひなまつり」に出展してはとの意見が盛り上がったのである。

方言集の編集作業を担当している関係もあり、このまつりへの出展作業も請け負うことにした。

出展のための作業は今朝から。

出典なら表紙も必要であろうと表紙を作成し、見やすくするためフォントを大きくし、太字に変更など。

出典ならパネル提示であろうからと、貼り付ける板を探す。

たまたま半分の板戸があったので、それに貼り付けてみると丁度サイズが合う。

など、いろいろ試行錯誤しながら、ほぼ3時間を要して出展の形式に整えた。

公民館では、本日展示の準備作業が行われている。Mも手伝いで参加している。

出来上がったパネルを持って、公民館に収めてきた。

ひな祭りは3月3日から1週間の予定で開催される。

その折には、出展した作品の飾りつけの模様など、報告できることもあると考えている。

|

|

|

|

|

|

| 2025年2月25日(火) ラベル225 |

| 私の履歴書 小学校5年まで |

私の履歴書シリーズ その5である。 前回は こちら→(2025/2/12)

小学校入学から5年生までのことに触れる。

昭和26年(1951年)4月、邑智郡石見町立矢上小学校に入学した。

母親に連れられ、黄色い布製のランドセルを背負って、柳の木の下を通り、古い校舎に入って行った記憶が残る。

先般、この柳の木と、古い校舎の記憶を確かめようと、当時の小学校の写真を探してみたが

こちら→(2025/2/21)

見つけることはできなかった。

入学時の写真が残っている。

写っている同窓生の数を数えると70名になる。

入学式の日で無く平時の写真と思われ、当時の児童の服装の様子が伺われて懐かしい。

クラスは2クラスに別れていた。

習った先生は、1・2年が、服部睦子先生。3年が岩井栄子先生、途中で産休を取られ小笠原智子先生に代わる。4年から男性の先生に変わり、4年が南山幸三先生、5年が諏訪幸次郎先生である。

誰が残してくれたか判然としないが、1年から六年までの通知表すべてが残っている。

成績はかなり良い。

写真右は、1年と6年の通知表の中身を写したものだが、評価は悪くても「ふつう」で、それ以下の成績をもらったことはない。

人物評価も総じて悪くない。

強いて探せば、「周りに配慮しすぎる」とか、「根気強さが少し足りない」という言葉が1・2度出てくるのみで、あとは、おおよそ誉め言葉になっている。

「級長」の任命書も残っていた。

2年から6年までのものがあって、1年の時はしなかったかと思ったが、1年通知表の3学期の評価欄に「三学期は級長で」とあり、全ての年次で級長を勤めしたらしい。

かといって、昨今の子供のように、自宅に戻ってから勉強をしたという記憶は全くない。

近所の男の子と遊んだ記憶が残っている。

近所には、私より年上の男の子がいなくて、下の子ばかり。

1歳下に「洋ちゃん(乙原洋二)」、2歳下に「さとちゃん(浦栃諭)」、3歳下に「良ちゃん(佐々木良作)」、4歳下に「健ちゃん(浦栃健)」がいて、彼らと一緒に遊んでばかりいた。

生家の前には川があり、その川で魚釣りをしたり、夏には泳いだりした。

自転車の輪っか回しをした記憶や、「さとちゃん」のうちには棗の木があり、木に登って棗の実を食べた、と言う記憶も蘇る。

当時の娯楽と言えばラジオである。

父義衛の記録によれば、我が家でラジオを購入したのは昭和28年(1953年)とあり、祖母と一緒に、春日八郎、村田英雄らの歌を一緒に聞いた覚えがある。

ただ、本を読んだという記憶は全くない。

総じて、平凡で、平和で、穏やかで、かといって、取り柄のない、田舎の5年間を過ごしたといってよいであろう。

余談;

一緒に遊んだ竹馬の友のその後であるが、一人を除いて、全く消息がつかめない。

ただ一人わかるのは「良ちゃん」。

良ちゃんには「里庭」を尋ねてもらったことがある。 こちら→(2019/4/28)

|

|

|

|

| 2025年2月24日(月) ラベル224 |

| 小欄読者数の試算 |

小欄は、「八色石里庭物語」というホームページの1コーナーであるが、昨今は小欄以外は更新しておらず、したがって当ホームページを閲覧してくださる方は、大半小欄をお読みくださるのが目的と思われる。

本日の標題にはそのような意味が入っている。

普段あまり耳にしない言葉であるが、「アクセス解析」というものがある。

世の中にはおびただしい数のホームページが存在するが、そのそれぞれのホームページの訪問者について調べる道具(ソフトウェア)のことである。

訪問者といっても、個人情報は一切なく、そのホームページを今日何人の人が見たか、とか、見た人は何度目の閲覧か、という、首としてして数字に関わる情報与えてくれるものである。

Kもこのアクセス解析を、ホームページを立ち上げた2007年以来、1種類のみ使用している。

Kが使っているのは最も簡易なもので、名前を「忍者ツール」と言い、無料で、過去4ヶ月間のデータを作成・保持してくれるものである。

もっとも代表的な指数になる「日毎のアクセス数」を、過去1ヶ月間に渡って表示すると次になる。

「ユニークユーザー数 664」というのは、この1ヶ月での訪問者の総数で、「アクセス数」と言うのは、その訪問者が開いたホームページのページ数に当たる。

例えば、誰かが当ホームページを訪ねてくれると、「ユニークユーザー数」が1となり、その人が「表紙」と「Kの散歩帖」を開けてくれれば「アクセス数」は2となる。

したがって、「アクセス数」の数字が「ユニークユーザー数」の数字よりも多い値になる。

今回のテーマは閲覧者の数であるから、重要なのは橙色のユニークユーザー数ということになる。

この1ヶ月間の総数を、日毎の値に分解したのが下の折れ線グラフで、橙色の線がユニークユーザー数を示し、青色の線がアクセス数の値を示している。

ユニークユーザー数を見ると、ほぼ20(平均値は22)あたりの数字になるが、仔細に見ると大きな値は2月8日に33という数字があり、小さな値は2月14日に14となっている。

結論的に言うと、

ありがたいことに、毎日20人前後の人が、小欄を読んでいただいていることになる。

それはそれで良いのだが、以前からもう一つ疑問に思うことがあった。

それは、全体で何人の人がこの小欄を読んでいただいているかという問題である。

ほぼ毎日読んでいただいている方がある(実際に、6・7名の方については実名を承知している)。2,3日に1回読んでいると言う方もあろう。あるいは1週間に1回という方もあるはず。

話が少しずれるが、高校時代の同窓生で毎日ブログを載せている友人がいる。この人の書くブログを読みに行くのだが、それはせいぜい1週間に1回程度で、訪れた時には、これまで読んでいない部分をすべて読み通す。

毎日は読んでいないが、それでもKは友人のブログの読者であるといってもよい。

このような、とにかく「Kの散歩帖」を訪れる頻度は別にして、とにかく全体で何人の人が目を通してくださっているのであろうか、という疑問である。

Kが使っているアクセスス解析には別の数値もある。

「何度目の訪問」かという数値と、「前回訪問からの時間」という二つの数字である。

グラフは、左が回数で右が時間となっている。

訪問者664人に対して1回目の人が110人いる。残る554名がリピーターである。

このリピーターが、前回訪問からどれだけの間をあけて次に訪れたかを示したのが右のグラフである。

短いもので1時間以内から長いもので7週間までに分かれる。

長い間これらの数値を使って全体数が推定できないかと考えていたのだが、なかなかよい案が浮かばず、放置したままになっていたわけであった。

そんな折、今日のこと二つのことが閃いた。「日別まとめ」と「重み付け」というアイディアである。

まず日別まとめ、

それぞれの時間を一纏めにして、それぞれ毎日とか、2日に1回とかというグループ分けをする。

| ・〜30時間 |

毎日 |

| ・31〜59時間 |

2日に1回 |

| ・60時間〜4日 |

3日に1回 |

| ・4〜9日 |

5日に1回 |

| ・10〜19日 |

10日に1回 |

| ・20日〜 |

30日に1回 |

そして重み付け

2日に1回の人は、1回で2日分の記事を読むので、2倍の重みをつけるという考えである。

結果をExcel表でまとめてみた。

出てきた答えは38名。

38名の方が最低でも月に1回は小欄を読んでいただているという数字である。

当たらずとも遠からずという数字と思われ、小欄にのせてみることにした。

|

|

|

|

| 2025年2月23日(日) |

| 一日中、どこを向いても雪だらけ |

2月18日から始まった今回の寒波に伴う雪であるが、その後も止むことなく降り続き、そして今日も一日中降り続いた。

どこを向いても、何をするにも、周りは雪ばかりである。

ただ、

連日降り続いているにしては、積雪の量は存外少なく、田圃など人跡の届かない場所での積雪は50cm程度であろう。

新聞も届くし、宅急便も来る。

日常生活でとりあえず困ることはない。有難いことである。

この寒波、どうやら明日までで終わるらしい。

その先は暖かくなるという。

いよいよ、春近し、かもしれない。

|

|

|

|

| 2025年2月22日(土) |

| 矢上小学校卒の校舎と卒業生 後編 |

昨日の続きである。

「百年史」を開きページをめくっていると最後の方に卒業生名簿が載っていた。

明治17年から、尋常科と高等科、そして戦後の学制改革があって小学校に変わって後の卒業生名簿である。

Kの名前を探せば、昭和32年の卒業生の中にちゃんとあった。同窓生はの数は64名とある。

そんな時、ふと思いついたことがあった。

この卒業生の数を年度別に数えれば、小学校の成長の過程、並びに、生まれた町矢上の人の動きが判るのではという思いである。

名簿はページ数にして60頁余りあり、少々大変な作業とは思いつつもやってみることにした。

単調な作業で、行っていると眠くなり、2日がかりで述べ4・5時間かけて数えあげたという経緯である。

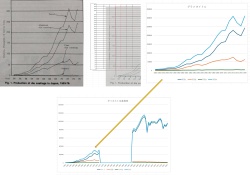

数えた結果をグラフにすると次になる。

「百年史」に載っていない近年の数値は、矢上小学校のホームページから在校生の数を探しあて、それを卒業年次に引き当てて、卒業数と見なすことにした。

戦後学制改革後の小学校の卒業年次は6年であるが、それ以前の尋常小学校の場合、明治41年までは4年で卒業、それ以後は6年となっている。

そして尋常小学校は明治19年に義務化されていて、生まれた子供の大半は学校に通ったものと思われる。

一方中学校は戦後義務化されたため、小学卒業生の全員が中学校に通っているが、戦前の高等科は義務化されていない。そして卒業年数は、大正13年までが2年、それ以降は3年となっている。

尋常科の卒業生がどの程度高等科に進学したかを示すため、高等科の卒業年次をそれぞれスライドさせ尋常科の内数としてグラフで示すことにした。グラフで橙色に示す線が、尋常科で卒業した者で高等科に進んだ数を示している。

矢上小学校区(昔の矢上村)の出生数(十余年後の小学校卒業生)は、明治の半ばまでは20人以下であったが、順次生まれる子供の数が増え明治の末期には40人前後になっている。

その後も順次増え大正期には60人前後、そして第二次大戦前は、80人前後まで増えている。

戦後1時ベビーブームが到来し100人近くまで増えるが、その後急激に減ってきて、昭和50年近辺では2・30人にまで減っている(この図では、昭和60年前に現れる可能性がある第2次ベビーブームの兆候はデータが欠落していて確認できない)。

この間大正から昭和初期までは、高等科に進む率が3割程度であったものが、昭和10年代になると9割前後のものが高等科へ進学している。

下の図は、平成17年に発表された厚生労働省が作成した出生率の図である。

先に示した矢上小学校の卒業生のグラフと、ほぼ同じ形状をしているのが面白い(先の図では、第2次ベビーブーム頃のデータが欠落している)。

島根県の片田舎にある小さな小学校区であるが、日本の縮図を見事に反映するところがまことに面白い。

凋落気味とはいうものの、まだまだ日本の教育水準や、文化水準は、捨てたものではないといっていいのであろう。

|

|

|

|

| 2025年2月21日(金) らべる221 |

| 矢上小学校の校舎と卒業生 前編 |

ただいま、「私の履歴書」を掲載中で、近く小学校時代の部を書くつもりにしているのだが、その時Kが入学したときの校舎の写真がないかと思い始めた。

在学中に校舎が新築されて、5・6年はその新校舎で学んだのだが、1年から4年までを過ごした旧校舎の写真である。

我が家のアルバムにはその写真がなく、ひょっとしてネットに掲載されてはいないかと、あちこち探してみたがネット上にもない。

我が家の書架に邑智郡誌と石見町誌が保管してあるのを思い出し、写真の可能性は少ないものの探してみるかと書架を覗いてみたら思わぬものが見つかった。

「矢上小学校百年史」と銘打った本である。

奥付を見ると昭和48年に発刊されている。Kが買い求めた記憶はなく、おそらく両親が買って残していたものを、そのまま貰い受け書架に並べで置いたのであろう。

これ以上ないものが見つかったと喜んだ。

本を開けあちこち調べてみたが、Kが望む写真は見つけることができなかった。

ただあちこち調べるうちに新たな思いが生じ、二つのテーマでデータをまとめようかと思い始めた。

一つが校舎の変遷で、もう一つが卒業生の推移である。

最初が校舎の変遷。

本の中には、写真や校舎の図面が載っていたり、また校舎の説明をする文章が載っていたり、さらには年表などがあるのだが、それぞれ担当した人が異なるものと思われ、内容が矛盾する部分が無いでもない。

詳細は割愛するが、記述内容を総合判断して、おそらくこれが正しいと思われる校舎の変遷は次である。

校舎はこれまでに3回建てられている(現在は、中学校用に建設されたものを小学校として使っていて、これを含めると4回になる)。

最初が明治41年、次が昭和6年、そして3回目が昭和31年である。

明治41年までは、私邸を借用し、校舎として転用していた模様である。

写真と図面は次である。

Kが入学したのは昭和6年に建設された校舎で、この時の写真はない。

明治41年と昭和六年に建設された校舎の場所は、説明書きを読むと、昭和31年時の写真に乗せたグラウンドの一角で、四角い青で囲んだ個所近辺に建てられていたものと推定された。

昭和31年の校舎建設にあたっては逸話が残っている。当時は田圃が重要視された時代で、校舎のために田圃を潰すのは忍び難く、山を削って平にし、その上に校舎を建てたという。

町民総出で事に当たったとの記載も残っている。

昭和31年に建設された校舎から、中学校用に建設された校舎に移転したのは、年表によれば昭和44年となっている。

ここに来て予定の紙面が尽きた。

卒業生の推移に関しては明日の記事に回す。

|

|

|

|

| 2025年2月20日(木) |

| トマト入り親子丼 |

昨夜も雪が降って、朝の積雪は30cmあまり。雪のなかを短めのウォーキングをする程度で他に話題がなく、またもや昼食に作った料理の話である。

参考にしたレシピは2月18日に、あさイチで放送された一品。

日本料理店主の荻野シェフが考案したトマト入り親子丼である。

公開されたレシピは →こちら

普通親子丼と言えば、具材と玉子を一緒に煮てご飯に掛けるのだが、このたびのものは、具材は具材でご飯に掛け、その後玉子を煮て半熟にし、具材の上に載せるという、二手に別れるところが味噌である。

とろとろした玉子の具合が絶妙でなかなか美味しい親子丼であった。

これまでに会得したKの親子丼レシピは、二つ三つあるが、今回のレシピは、それらの中でも上位の位置を占めるものになるかもしれない。

荻野シェフ考案のレシピで、Kの定番になっているものがもう一つある。

それはおでんのレシピ こちら→(2023/12/16)

近年おでんを作るとき、トマトや椎茸があれば必ず入れる。

そういえば、今回もトマトに椎茸。

荻野シェフは、どうやらこの二つの素材は好みのものになっているらしい。

|

|

|

|

| 2025年2月19日(水) |

| 3度目の寒波襲来 |

1月9日から始まる第1波、そして2月4日から始まる第2波に続く、今冬3度目の寒波襲来である。

昨日の予報では、島根県の東部から東側で雪が降るとされ、八色石はギリギリ雪が降らない見込みであったが、朝起きてみると、予報が外れ八色石でも重度の雪模様である。

朝、雪の降る様子をMが動画にとった。

こちら→

8時半前後の雪の降る様である。

今日はサロン田屋が開催される日で、Kは11時ごろから車で出かける必要がある。

用心のため、昨日から車は県道沿いの車庫に止めておいたので、先日、14日

こちら→(2025/2/14)

のような大騒ぎの必要はない。

一方Mも、午後から出かける用事があって、動画を撮ったのち、車をこの車庫に移動していた。

今回の寒波、予報では次の日曜日くらいまで続くという。

「冬は冬らしく」と強がりをいうものの、寒波と雪には少々飽きてきた。

それこそ、3度目の正直で、今回の寒波をもって終了として欲しいものである。

|

|

|

|

|

|

| 2025年2月17日(月) |

| 私の履歴書 番外編 平九郎会 |

今朝宅急便で荷物が届いた。

母方の叔母が昨年年末に亡くなり、その満中陰の法要を営んだという、知らせを兼ねたお礼の荷物であった。

母清子は、隣村「日和」という集落にある屋号「下堂」という家から嫁いできたもので、姉弟が多く、4男8女の次女である。

しかも、この姉弟は、父親は同一人物なるも、母親は4人いる異母姉弟という特殊な関係にある。

今回亡くなった八重子叔母は、その中にあって9番目に生まれた6女に当たり、下には2人妹がいる。

母清子とは異なる母親の元に生まれた姉妹、という関係である。

この複雑な関係を、Kが正確に述べることができるには理由があって、資料が存在する。

ただいま掲載中の、「私の履歴書」の資料探しをしている折、父の文箱 こちら→(2025/2/7)

から、「上田屋」資料と一緒に出てきたもので、資料の存在は今回初めて承知した。。

資料は、「平九郎会」という会合の会誌。

”平九郎”とは、「下堂」の初代となる人物で、Kから見ればで母方の曽祖父にあたる人。

そして「平九郎会」は、この平九郎のもとにつながる血縁者をまとめる集団の名前である。

会誌の編集者はKより3歳年下で、「下堂」の直系の甥である。現役時代は郵便局に勤め、只今は邑南町の町議会議員を勤めている。

出てきた会誌は昭和57年に発刊されたもの。

「平九郎会」を開催する案内を兼ねたもので、中には会の式次第と平九郎を頂点とする血縁者の系統図、そして関係者の住所録からなっている。

特に圧巻は“系統図”で、平九郎翁を初代にして、その子孫5代に渡る全員の氏名が載っている。

系統図の紙幅は2メートル弱、掲載された氏名の数は350人ほどのものである。(写真右;上段)

そのうち赤枠で囲った部分を拡大したものが写真の下段。

そこには我々KとMの名前も表示されていて、それが赤の囲いの部分。今回亡くなった八重子叔母はKらの列の上段で右の方にある黄色枠で囲った個所になる。

この時写された写真も一緒に出てきた。

黄色枠で囲った左が母清子、右が八重子叔母である。

先にも触れたように、ただいま「私の履歴書」を掲載中であるが、この中で母清子の生家については触れる予定はなかった。

ただ今回、たまたま届いた八重子叔母の法要の印を機に、平九郎会資料を見直してみる気が起きて、その詳細を知ることになった。

番外編として、ここに載せた次第である。

|

|

|

|

| 2025年2月16日(日) ラベル216 |

| 避難時食料の更新 続編 |

1月末に小欄で取り上げた、「避難時食料の更新」 こちら→(2025/1/28)

の続編である。

その折、買い物リストの作成までは行ったが、それに基づく買い物は未実施であった。

その買い物を昨日実施し、今日詰め直して、所定の保管場所に収めたという経緯である。

収めた場所は別棟の倉庫の中。

Mの担当で飲料水も保管していて、1月末に撤収したときは8本のペットボトルを回収したのだが、今回はペットボトルも新しくするということで、ペットボトルが揃う4本のみ収め、今後月1本の割合で増えていく新ペットボトルを使って8本まで補充して行くということになった。

1月末に買い物リストはできているのに、実際の買い物を昨日まで伸ばしたには僅かな訳があって、Kは毎月15日か16日に買い物に出かけることにしていて こちら→(2021/3/16)

それに合わせたという次第である。

一昨日“車庫開け”をしたとき、「明日出かける用事があり」としたのは、このことが念頭に有ったのであった。

|

|

|

|

| 2025年2月15日(土) |

| 藤井恵さんのふわとろワカメの袋煮 |

ネタ切れの時の一汁二菜シリーズである。

数日前の読売記事。

Kの好みの藤井恵さんのレシピで、面白そうなので取っておいたもの。

今回たまたま、材料が揃っているので作ってみることにした。

Kの場合、初めて作るレシピときはほぼレシピ通りに作る。今回もほぼその慣例に従った。

特段難しいところは無いのだが、全ての材料を混ぜ合わせた時に、それらはかなりとろとろで、油揚げの袋に詰めるところでは少々難渋した。

弱火で20分煮てみると、煮る前かなりあった煮汁を袋が大半吸い込んで、残りは僅かになっていて少々びっくりである。

一汁二菜にするための他の品は、ヒラメの煮付けとわかめの汁。

ヒラメはMが江川沿いの魚屋で買い求めた物が冷凍庫にあり、わかめは、先の袋煮で塩抜きをしたものが少々余りそれを利用して作ったものである。

ヒラメの煮付けで参考にしたレシピは、こちら→

わかめの汁は、我流である。

味はいずれも上々。

袋煮も優しい味で美味であった。

|

|

|

|

| 2025年2月14日(金) ラベル214 |

| 車庫開け |

昨日と同じ類の話題で恐縮であるが致し方ない。

明日出かける用事があり、長い間雪に埋もれて車庫の中に収まっていた車を、雪摺りを除去して搬出することにした。

Mの車は、大雪が降る前に県道沿いの車庫に移動していて、明日Mの車を使うという手がないでもないが、春も近いと見て決行することにした。

昨日の運搬車の場合は、雪捨て場がすぐ近くであったが、今回の場合は距離がかなりある。

しかも雪摺りの量がかなり多い。

時間を要して小1時間の作業になった。

始めは、セーターの上に上着も着て作業に取り掛かったのだが、次第に暑さを感じるようになって、上着を取り、ついでセーターも脱ぐという状況。

寒暖計は見ていないが、陽があたり気温も上がっていたのかもしれない。

このまま春になってくれれば嬉しいのだが、・・・。

ただし、予報は、来週再び寒くなると言っている。

|

|

|

|

| 2025年2月13日(木) |

| 最後の(?)薪運び |

昨日から、下屋に保管している薪がなくなり、薪ストーブが燃せない状態になっていたのだが、一昨日記した納屋の雪摺りで、納屋に仕舞ってある運搬車が出せず、薪運びができない状態になっていた。

大橇を持ち出して運ぶ手がないでもないが こちら→(2023/2/5)

その気も起きず、灯油ストーブで過ごしていた次第である。

今日は少し暖かい。積もった雪も減ってきて、運搬車が動けば薪運びができそう。

雪摺りを除去して、運搬車を出してみようかと思い始めた。

スノーダンプで試してみると、思いのほか雪が柔らかく、あまり時間をかけずに除去できた。

納屋から運搬車を出して雪の上を走らせてみると、こちらも問題なく動かすことができる。

薪運びを実行することにした。

前回薪運びを行った時の記憶では、あと2回程度運ぶ量の薪が残っているはずである。

ただ、薪小屋に行ってみると残っている薪は思ったより少なく、積んでみると全部載せることになり、残る薪はゼロとなった。

となると、今年最後の薪運びということになる。

と、ここまで思って、心に沸き起った思いがあった。

“今年最後”の薪運びは良いが、“生涯で最後”の薪運びではないのという想いである。

薪作りという作業は結構ハードな作業である。

数年前から、80歳までは頑張って作っていこうと思い定めていた。

その80歳までの薪が目の前のものであった。

これを運び終えれば、これまで念じていたことがすべて完了となる。

謂わば満願成就の薪になる、という思いが沸き起ったのであった。

今後のことは、今のところ何も決めていない。

“生涯最後の薪運び”か否かは、五分五分というところである。

|

|

|

|

| 2025年2月12日(水) ラベル212 |

| 私の履歴書 幼少期 |

私の履歴書シリーズ その4である。 前回は こちら→(2025/2/7)

Kの幼少期、幼稚園終了までのことについて触れる。

我が家に残る、Kの一番古い写真である。

裏に、撮影日が記載してあって、昭和21年10月25日とある。Kが満2歳半である。

抱いているのは父方の叔母。後ろに写るは、祖母方の親戚の子供。

裏にある撮影日を記載した文字は、父・母のものではない。女性が書いた文字に見えるので、祖母が書いたものかもしれない。

どうやら私は、幼少期の頃、主として祖父母に面倒を見てもらった節がある。

当時、父は食糧事務所に務めて日中は不在で、母は祖母に厳しく言われて農作業に外に出て、私の面倒を見ることができず、それに代わったのが祖父母である。

当時我が家には蓄音機があり、祖母と一緒にその蓄音機を聞いたという記憶がある。

また縁側で、祖父の膝に抱かれて、前を通る通行人の様子を見ていた記憶もある。

一方、両親と遊んだ、などという記憶はほとんどない。

上の姉とは10歳、下の姉とは6歳離れていることもあってか、姉と遊んだという記憶もほとんどない。

ただ一つ蘇るのは、節分のおり、豆と一緒にお菓子も撒いていて、そのお菓子をめぐって姉と喧嘩した程度のものしか思い出されないのである。

そんな次第で、幼少期の頃の記憶で鮮明なものがほとんどない。

習い事をしたこともなく、本を読んだと言う記憶もなく、祖父母の下で、平穏且つ取り留めのない日々を過ごしたのかもしれない。

ただ、幼稚園には仕方なく行った記憶が残っている。

来年は小学校入学という年に幼稚園が初めて誕生した。

場所はKが生まれた七日市という集落の中。西善寺というお寺である。

距離にして3・400Mしか離れておらず、極めて近いにもかかわらず行くのを渋った。

卒園式の写真と賞状が残っている。

前列左から4番目がK。小さい賞状を持って写っている。

證書には「半箇年」の記載があって「終了」の文字しかなく「卒園」とはなっていない。

中には大きな賞状を持っている子が4名いて、おそらく、その証書には「一年」とか「卒園」という文字が入っているのであろう。

この卒園式でも、写真に写っているのは両親ではなく祖父である(赤丸)。このことは近年初めて承知した。

こちら→(2023/11/10)

幼い頃、面倒見の主役は祖父母であった事の証かもしれない。

以前も触れたように こちら→(2025/1/27)

祖父母には子が無く、養子に迎えた弟の末っ子の長男がK。可愛い孫であったはずで、大事に育てられたのであろう。

「素直ではあるが、我が儘でもある」という自らの性格は、この幼い時期の育てられた環境に基づくものかもしれない、と思うわけである。

|

|

|

|

| 2025年2月11日(火) |

| 納屋の雪摺り |

2月4日から始まった今回の寒波であるが こちら→(2025/2/5)

ここにきてようやく緩み始めた。

この間に降った雪の量は60cm弱。

裏納屋の雪であるが、これまでは屋根に凍り付いてほとんど滑り落ちなかったものが、温度が上がって溶け始め、そして雪の重みと相まって、雪摺りをし始めた。

Mは午前中に気がついたらしいが、Kが気づいたのは、ウォーキングに出ようとして身支度をし、裏に回った時である。

用心しながら下をくぐり抜けると、1m近くはずり落ちていた。

このままでは庇が壊れる恐れがある。とりあえず写真を撮って、Mに声をかけて、雪摺りを落とすことにした。

Mが「写真に撮ろうか」というので頼むことにし、用意したスコップで、ほんの少し差し込んだ瞬間、全ての雪が一瞬にして落下した。

ほんとに、アッという間であった。

ただそれだけの話ではあるが、これまで経験したことのない一瞬の出来事であったので、小欄にのせてみることにした。

ただそれだけの話である。

|

|

|

|

| 2025年2月10日(月) |

| 能の勉強 その1 |

先週の日曜日、読売の読書欄に掲載された記事である。

何気なく読み始め、記事を読み進むうちに、「これだ」と思いついた。

今後年を重ね、体が弱っていくにつれ、外に出る時間が減ってくる。

その折の「時の過ごし方」についてのことである。

ここのところ、頭の中にぼんやりと、「何か始めた方が良いなぁ」と言う思いが去来していて、ただし、何をするかの具体的イメージが固まらず、つい時が過ぎていた時の閃きであった。

これまで能に興味が全くなかったわけではないが、勉強したことは全くない。

能の番組を録画したことはあるが、見終えたことは一度もない。

この際、ボケ防止のことも含め、「能の勉強」を始めてみようと思った次第であった。

手始めに本を買うことにした。

勉強したことがないので、何を買って良いのか全く分からない。

アマゾンを開いて、とりあえず3冊買い求めた。

その本が、3・4日前に届いた。

新聞記事で紹介されたものが一つ。

次が、白洲正子が書いたもの。

そして入門書の一冊である。

ぼちぼち読み始めようかと思っている。

|

|

|

|

| 2025年2月9日(日) ラベル209 |

| 冬季オリンピック |

朝方はかなり吹雪く中、毎年この時期に行われる、 昨年は こちら→(2024/2/4)

銭宝冬季オリンピックが開催され参加した。

荒れた天候で、普段なら中止にするような状況であったが、今回は昼食会が予定され、その昼食の準備が手配済みであったため中止ができなかったらしい、そんな環境での開催であった。

したがって、参加者が少なく、40名程度。

今年も集落対抗。昨年は3チームであったが、参加者が少なく、今年は八色石と布施の2チームで対抗という形になった。

競技は今年も5種類。

・縄ない競争

・ピンポン玉のスプーンリレー

・コップでの水汲み競争

・空き缶積み競争

・玉入れ

であった。

参加者が少ないこともあって、Kはピンポン玉リレーを除く4競技に出場。

近年では珍しい出来事である。

競技の後は、今年初めての試みであるが、役場の職員が来ての出前講座となる。

タイトルは「困った時の地域包括支援センター!」。

困ったときは、どこにどのようにして、相談すればよいかという趣旨の話であった。

その後、もう一つ今年初めてのイベントがある。

冒頭でも少し触れた、ご飯、漬物、味噌汁での昼食会。

三品いずれも絶妙な味で、おいしい昼食会であったが、食べるに夢中で写真を撮り忘れたのが失敗である。

すべての行事が終了したのは午後の2時頃であったが、その時には天気はすっかり回復し、お日様が照る天候になっていた。

|

|

|

|

| 2025年2月8日(土) ラベル208 |

| 八色石寒波は続いている |

2月5日に記載した八色石の寒波 こちら→(2025/2/5)

は、まだ続いている。

そのとき記載した温度グラフを、日付を伸ばしてもう一度掲載すると次のようになる。

温度の波が荒くなって、昨日とおとといは零度をこすこともあるが、それでも1℃以下。マイナス側はさらに下がって-5℃前後である。

その結果、道路は凍ってツルツル。

一昨日ウォーキングに出た時、用心して歩いたのだが、凍る道に足をとられて転倒。

そのまま中断して家に戻り、昨日はウォーキングを中止した。

そして今日。

2日もウォーキングを休んだので、用心しながら出てみることにした。午後2時過ぎである。

昨夜来の雪が、積雪量としては30cmを超えるが、道路の凍り様は左程でもない。何とか無事に、廻り終えることができた。

そのウォーキングの最後の部分での出来事。

ほぼ我が家にたどり着いたとき、我が家の方からMの声がする。

何事かわからず、少し戻って我が家の方を見上げるとMが居た。

Mは昨今ペットボトルで製作する風車に凝っていて、その風車の改良品を取り付けた様子。それを見てほしいらしい。

写真に撮っている様子であったが、後から見たら写真ではなく動画になっていた。

結構綺麗に回っているのでYouTubeにアップしてみた。

こちら→

ご覧いただきたい。

寒波のほうに話しを戻すと、どうやら明日が最後らしい。

冬は冬らしくと強がりをいうこともあるが、今回の寒波は度が過ぎる。

もう十分です、と言っておこう。

|

|

|

|

| 2025年2月7日(金) ラベル207 |

| 私の履歴書 「上田屋」の生業 |

私の履歴書シリーズその3である。前回は こちら→(2025/1/27)

「上田屋」の生業に触れる。

家族7人が住んだ「上田屋」の建物は、外観は少し変わり名義も甥のものになっているが、今でも七日市集落の旧県道沿いに残っている。

建物は三つ。県道沿いに母屋と納屋。後ろ側に小さな倉がある。

義衛が作成した「雑記覚」なる書類綴りが、古い文箱から出てきて(前回記述した過去帳なども、この箱に入っていた)、それを見ると、倉を建てたのが昭和11年(1936年)との記載があり、母屋と納屋は、おそらくそれ以前に建てたものと思われる(瓦の葺き替えなどは、後年行っている)。

「雑記覚」には所有地の面積の記載もあり、

田圃;3反3畝21歩、畑;8畝9歩、山林;1町5反6畝

とある。

所謂“三反百姓”の家系であった。

後年義兄に聞いた話であるが、祖父は、祭りなどに店を出していたと言う。

戸板の上に品物を乗せて売るという商売で、証拠の品があると言ってその戸板を見せてもらった。

その戸板には、確かに、「七日市 上田店」の文字がある。

なぜこの戸板を義兄が持っているのかは、理由を聞いた気もするが、失念した。

一方、父義衛の仕事については、これまでのKの記憶は、「若い頃は、桶類を作る仕事をしていて、後年になって、米の検査員をしていた」というものであった。

実家の納屋には、材料を丸く削る鉋などがあって、父の形見のような気がして持ち帰り、今は八色石の納屋の2階に残している。

記憶に残る「米の検査員」の方は、今回調べを進めても少し具体的になった。

「上田屋」に残っていたアルバムを調べた結果である。

「産業組合当時、24歳」の写真がある。産業組合とは現在の農業協同組合(農協)の前身らしい。早い時期から、団体職員として仕事をしていた。

それが後に、「食糧事務所当時」の写真になる。食糧事務所とは、当時存在した食糧庁の地方支分部局ということで、地方公務員である。事務所は隣町になる川本町にあったらしい。

この食糧事務所で、仕事のひとつとしてお米の検査も行っていて、それがKの記憶に残ったものと思われる。

食糧事務所の写真が最初に出るのが40歳とあり、この年代で食料事務所に転職し、退職したのは56歳の時であった。

父義衛が退職した時、Kは小学5年生で、長姉はすでに高校を卒業し、次姉は丁度高校卒業したときになる。

当時は、高校に進学する人が多くなかった時期で、2人の姉が高校卒業しているのは、父が「勤め人」であったことが働いたとも思われる。

ただし、Kの場合は少し事情が異なる。

中学・高校の時は、収入の無い時期になり、「我が家は貧乏」と言う記憶が強い。

3反の田圃は母親が中心で稲作をした。

当時機械化された作業は全くなく、すべてが人手である。

我が家の田圃ではないが、田植えの写真が残っている。

少し後年になるが、Kも田植えを手伝った記憶が残る。

|

|

|

|

| 2025年2月6日(木) ラベル206 |

| 美智子さまの歌集 |

新聞広告でうす薄は承知していたが、この度皇太后美智子様の歌集が発刊され、それを元にした番組をNHKが昨夜放送した。

我が家は録画をかけておいたので、それを見た。

Mは早々と一人で見たらしく、Kは夕方、これも一人で見た。

我々凡人がコメントできるような立場にはないが、皇太后の聡明さと苦悩、そして人間としての奥深さが感じられる。

歌集には昭和・平成の時詠まれた466首の歌が載っているらしく、番組ではそのうち、4・50の歌が紹介された。

ここでは、そのうち1首のみ引用した。

語りを、我が家で言う「米屋の娘」 こちら→(2024/4/13)

が担当しているのもよい。

番組を見ておられない方には、お薦めする。

今ならNHKプラスで見ることができる。

|

|

|

|

| 2025年2月5日(水) ラベル205 |

| 最強寒波の中の八色石 |

報道によれば、ただいま日本は今冬一番の最強寒波の中にあるらしい。

確かに北海道や東北の雪はひどい様子。

そんな中にあっての、八色石の状況である。

まず温度。

我が家では自動で温度を記録していて こちら→(2016/8/12)

その結果である。

上段は9月9日から2月5日深夜までの記録結果で、そのうち1月1日から2月5日までの温度を抜き出したのが下段のグラフである。

最低温度の結果だけ見れば

1月11日 -6.4℃

1月1日 -5.8℃

1月18日 -4.2℃

1月9日 -4.1℃

を記録していて、今回が最低ではないが、これらの低さは放射冷却によるものと思われ、その日のうちに零度C以上に回復している。

ところが今回は、2月4日の深夜に、零度以下になって以降、温度がプラスになることはない。

真昼でも温度は上がらず、-1℃から-3℃の間を行き来している。

八色石も寒波の中にいた。

雪も四六時中降っているが、温度が低く雪の粒が小さいためか、積雪量そのものはさほど多くない。ただいまの値で20cm程度である。

そんな中、日課のウォーキングに行ってきた。

雪の合間を見計らって出るのだが、午前中出た時は、すぐに天気が変わって吹雪になり舞い戻った次第。

今日は無理かと諦めていたが、午後になり、また止んだので再び挑戦してみた。

有難いことに、寒波でも山水は止まらず出てくれている。

寒暖計の温度は-2℃。

そして八色石の街は雪の中であった。

普段は、除雪車が通った後は、雪が溶けて道路が見えるのだが、今回は白く積もったままである。

この寒波、明日は一度緩むというが、その後はまた寒くなるらしい。

立春後の冬籠りを楽しむことにしよう。

|

|

|

|

| 2025年2月4日(火) ラベル204 |

| ダイカスト生産量のグラフを作る その3 |

昨日の続き。

1977年から1998年の間のデータが抜けた個所を埋める作業である。

昨日述べた三つの手の内、とりあえず、自分でネットを検索してみることにした。

これまで使ってきたデータの大元は、元通産省、現経産省のデータである。

経産省の統計のページを開き、あちこち探したのだが、結局目的の個所を探すことができなかった。

なぜ届かなかったのかはよくわからない。

何か資格が必要なのか、あるいはIDを取ってログインなどする処置が必要なのか、とにかくデータに辿り着くことができなかったのである。

いよいよダイカスト協会にお願いするかと思いつつ、もう一度別の手で、ネットを探してみることにした。

どういう単語を入力したか覚えていないのだが、そこで、思わぬ図表が目に入った。

上記の画像で示す左の図表で、私が描こうとする図表の完成品に近いものであった。

もし今回の作業の初めの頃この図表に出会っていたなら、これまで述べてきた一連の作業はせず、この図表を使っていたかもしれない、と思うほど私の狙いにほぼ一致するものであった。

ただこの図表では2020年の値までしか表示されてなく、近年3ヶ年分のデータが抜けている。

しかも、このまま使ってしまっては、これまで行ってきた苦労が水泡に帰する。

この図表をこのまま使うことはせず、昨日記載した方法と同じように、この図表をExcelに貼り付けて抜けた部分のデータを読み取り、自分のグラフを完成させることにした。

こうして出来上がったグラフが上記画像の右に示す部分である。

3回に分けて入手したデータ区分を表示した。

折れ線のそれぞれは、上から合計、アルミダイカスト、亜鉛ダイカスト、そして一番下が、その他金属のダイガストの値である。

左右両方のグラフを比較すると、横軸の長さは少し異なるが、グラフの形状は、当然のことながら、全く同じである。

これまで行なった作業に落ち度がなかったことの、証明をしている。

今回のグラフ作りに要した時間は、延べ3日の、およそ10時間であった。

グラフの下部に示す青の線、Kの係わった期間と表示したが、これが三井金属にお入社した昭和43年(1968年)から神岡部品を退職した平成13年(2001年)の間を示す。

これをどう評価するかの考察であるが、このことは今回の「グラフを作る」シリーズの目的ではない。

追って「私の履歴書」の中で述べることになろう。

|

|

|

|

| 2025年2月3日(月) |

| ダイカスト生産量のグラフを作る その2 |

少し間があいたが、1月31日付けの記事 こちら→(2025/1/31)

の続きになる。

先の記事では、1999年以降のデータを元にグラフを作成したが、次の課題は1999年以前のデータを如何にして入手するかということになる。

考えられる手は三つ。

・ネットを検索して、自分でデータを入手する。

・ダイカスト協会にお願いして、入手する。

・自分の手持ちの資料の中にデータがないか探す。

と言う三つである。

そのようなことを考えているうち、ふと思い出したことがある。

入社後、およそ10年間のことであるが、日常の生産活動の他に、ある事情があって、亜鉛ダイカストについて諸研究をし、その結果を学会などで論文発表した時期があった。

その論文発表に関係する学会誌の大半は今でも残していて、自室2階の、机の後方にある棚に保存している。

その雑誌の群れの中には、経緯は忘れたが、アメリカのダイカスト協会から頼まれて、日本のダイカスト産業の現状を投稿した雑誌も合わせて残っていて、その記事で日本のダイカストの生産量に触れたような気がしたのであった。

雑誌を出してみると、1977年に発行されたもので、その記事の中で、日本のダイカストの生産量に触れ、結果をグラフとして表示していた。

1953年(昭和28年)から1976年(昭和51年)までのデータが載っている。折角なのでこれを使おうと思い立った。

ただし、図は小さくこのままでは生産量を示す値が拾えない。

図を写真にしてExcel上で拡大し、Excelの罫線を使って目盛りを作り、これで値を読み取ることにした。

(上段左;雑誌を撮った原図、

中;罫線で作った目盛りと半透明にした原図を重ねる

右;読み取った数値でグラフを作る

下段;前回と今回の両方を合わせたグラフ) |

Excelでは画像を半透明に表示することができるので、Excelの罫線を使って生産量の目盛りを作り、この目盛りの上に半透明にした画像乗せて、生産量を示す交点の値を読み取ることにした。

この方法で2桁の数値はほぼ正確に読み取ることができる。

こうして読み取った値を元にしてグラフを作ったのが、写真上段の右のグラフである。

今回のグラフと1月31日で示した、1999年以降のグラフを一緒に合わせて表示したのが、写真下段のグラフになる。

ただし、1977年から1998年の間のデータが抜けている。

この間のデータを埋める作業が残ってしまった。

次はその作業になるが、ここで予定の紙面が尽きた。

今回はここで止め、残りは次回に回すことにする。

|

|

|

|

| 2025年2月2日(日) |

| 節分の豆まき |

今年は2月2日が節分である。

近年は、我が家も節分に恵方巻を食べるようになっていて、2,3日前からKM間で誰が作るか話題になり、結局Mが作ることになって、昨日、「集い」に行ったときの帰り道に材料を買ってきて、今日の午後Mが作り上げた。

今年の恵方はMが事前に調べていて「西南西」。その方角に向かっておいしく頂いた。

夜の9時近くになって、Kはいつもの通り床につく。ほとんど寝かけたというときになってMが起こしに来た。「豆まきを忘れている」という。

豆まきは、結婚以来の我が家の伝統行事。渋々ながら起きて豆まきをした。

まく豆は既に用意してある。

まく場所は2個所。玄関と中の間。

玄関では表庭に向かって、中の間では裏庭に向かって、それぞれ「鬼は外、福は内」と2回撒いた。

これで無罪放免。再び寝についたと言う次第である。

|

|

|

|

| 2025年2月1日(土) |

| 「深夜便のつどい」 に行ってきた |

隣町になる川本町(かわもとまち)で開催された、NHK「ラジオ深夜便のつどい」にMと一緒で行ってきた。

八色石集落は邑南町にあって西の端に位置し川本町に接する。間に峠があって、峠を越せばすぐ川本町である。夏場なら、会場まで20分で行けるのだが、冬季は峠が閉鎖され、約1時間、遠回りをしての参加になった。

昨年の11月頃であったか、テレビで開催の案内が放送され、すぐに申し込みをして、はがきで当選の案内が来ての参加である。

混雑を予測して、11時前庭家を出て、12時前に会場に到着した。

会場には、幟や案内の看板などが立っているかと思ったが、そういう類は一切ない。

ホールの前に当たる、廊下兼控室のような場所で入場を待つことになる。予定より10分早く12時50分に入場となった。

客席での撮影禁止と案内にあったが、開演前の会場の様子を1枚だけ、参加の証拠に撮らせてもらった。

内容は2部構成。

最初が、義肢装具メーカー二代目社長と松江放送局アナウンサーの対談。

周到に準備されたと思われる対談内容であったが、少々長すぎたきらいがある。

15分の休憩はさんで、次が目的の「アンカーを囲む集い」。

石澤、村上の両アンカーによる対談となった。

これまでラジオで「アンカーを囲む集い」は何度か聴いたことがあるが、生の対談に遭遇するのは、もちろん今回が初めて。

こいう形式で行われるのかと合点がいった。

今回の参加者は270名とのこと。うち4割が県外からの参加者と言う。

「集い」の最終部で、Q&Aのコーナーがあり(存在を初めて承知)、4名の方が質問に立ったが、うち3名は県外からの人であった。

質問者は概して熱心な聴講者らしく、中には「集い」に“毎回参加している”という猛者の方の発言もあった。

Kの場合、「ラジオ深夜便」は随分前から聴いてはいるが、それほど熱心な聴講者ではなく、まだまだ初心者の域でしかない、と思われた。

|

|