| 2025�N4��30���i���j |

| �{���̗M�q�Ӟ��Ă� |

�ǔ��w�ǂ̃T�[�r�X�Ƃ��āA����1��A�t�@�~���[�N�b�L���O�Ȃ鏬���q���z�z�����B

����܂ł��A�����Ɩڂ�ʂ����Ƃ͂��������A�C�ɂȂ郌�V�s�͑����Ȃ��B

�Ƃ��낪����͌{���̓��W�ŁA�{�����g�������V�s���������Љ�ꂽ

K�̏ꍇ�A�C�ɂȂ郌�V�s��OneNote�ɕۑ�����B����̌{�����W�́A���̂����̉������̃��V�s��ۑ������B

������K���[�H���ԁB

�t�@�~���[�N�b�L���O�ɍڂ��Ă����A�u�{���̗M�q�Ӟ��Ă��v������Ă݂��̂ŁA���̌��ʂ��A�l�^��̎��̈�`��V���[�Y�����āA�f�ڂ��邱�Ƃɂ���B

���O�ɁA�M�q�Ӟ��ƃ^�����{���ɝ��ݍ��݁A�{���ɖ�����ݍ��܂��Ă���Ă��Ƃ��������ł���B

�����ɍ�������̍Ə`��

�u���g���Ƃ��������̂��ρi�Ðh�ρj�v �@�V�s�́@�����灨

�ƁA

�u�̉Ԃ̂��z�����v�@���V�s�́@�����灨

�u���ρv�̕��͂���܂ʼn��x����������A�u���z�����v�̕��͍����߂āB���n�͂Ȃ��̂ő���ɒ|�ւ���ꂽ�BM���̉Ԃ��̂��Ă����̂ŁA�����������Ŏg�킹�Ă�������ƌ����o�܂ł���B

���Č��ʂ̂����ł���B

�u�{���v�̓��V�s�ʂ�M�q�Ӟ�����ꂽ�̂��������s���s�������������銴���B�����g�[�^���̖��͂Ȃ��Ȃ������ł������B

���̑��̍Ə`���A����������B

�������_�Ƃ��Ă�80����90�_�̖��ł��낤�B

|

|

|

|

| 2025�N4��29���i�j |

| �~�p�^�C���̌��� |

�x�܂��Ȃ���~�p�^�C���̌����������B

K�p�AM�p�̎�2��Ƃ��ł���B

�{���Ȃ�A�u�t�}���v�̍�ƂƂ��āA3������4�����{�ɂ͏I����ׂ���ƂȂ̂����A��������Y��Ă����킯�ł���B

��1�䓖�����1���ԁB���킹��2���Ԃ̍�ƂƂȂ����B

4��21���t���̍�ƂŁA�@�����灨�i2025/4/27�j

�g�u�t�}���v�̍Ō�̍�Ɓh�Ƃ������A���ł������A�ƌ������ƂɂȂ�B

|

|

|

|

| 2025�N4��28���i���j�@���x��428 |

| ���̗������@��w����@����1�@��H��̑S�̑� |

���̗������V���[�Y����16�ł���B�@�O��́@�����灨�i2025/4/23�j

��N�Ԃ̘Q�l���o�����āA��B�H�Ƒ�w�ɓ��w���邱�ƂɂȂ����B

���͏��a39�N�i1964�N�j4���̂��Ƃł���B

����ȍ~���ɕ����āA��w�����̂��ƂɐG���\��ł���B

��B�H�Ƒ�w�́A����h��Y�ƎR�쌒���Y�ɂ��A����42�N�i11907�N�j�ɊJ�Z���ꂽ�����������w�Z���n�܂�ŁA�吳10�N�i1921�N�j�Ɋ����ƂȂ�A��2������̊w�����v�ŒP�Ƃ̍H�ƒP�ȑ�w�ƂȂ������̂ł���B

�ꏊ�́A�k��B�s�˔���ɂ���A�n���̊�Ƃ͂Ȃ�Ƃ����Ă��������c�i��̓��{���S�j�ŁA�n�z�F����r�o����鉌������A������Ă���Ƃ����̂��A�˔��ɒ������Ƃ��̑���ۂł������B

��C������Ă��邹�����A�@�т��L�т�̂������C�������B�l�Ԃ̐g�̂͂悭�ł��Ă���ƁA���Ɋ��S�����L�����c���Ă���B

�L�����p�X�̕~�n�́A��k��800���[�g��������500���[�g���̊p�̎�ꂽ�����`�̌`�ŁA���̒��ɍu���A�Z�ɁA���t�p�̊��ɁA����ɃO�����h�ȂǁA�S�Ă̎{�݂���Z�܂�ō\������Ă����B

�����Q�͐V�����݂ŁA���{��s�{�X�Ⓦ���w��v�����C�����̐v�Ō��Ă�ꂽ�u����Z�ɂ������܂��c���Ă��āA�����J�Z���̕��͋C�𖡂키���Ƃ��ł��鎞��ł��������B

�������w���������́A�J���y�A�@�B�A�@�B�U�A����A�d�C�A�d�q�A�����A�����čH�Ɖ��w��8�w�Ȃł������B���̌�4�N���ɂȂ����Ƃ��A�������H�����݂���A9�w�ȂƂȂ��Ă���B

�j�����w�̊w�Z�ł���ɂ�������炸�A�����͋ɂ߂ď��Ȃ��B�����̊w�N�ł́A����ȂƉ��w�H�w�Ȃɐ������̏��q���k�������݂̂ł������B

���L�ɏq�ׂ�����H�w�Ȃ̎��Ⴉ�琄�肵�āA����1�w�Ȃ̒����40���Ɖ��肷��ƁA���w��8�w�Ȃł��邩��A1�w�N���w�҂̑�����300�l���x�ƂȂ�B

4�w�N�܂ō��킹���ݍZ���̑�����1200�����x�ƂȂ�B�����Ȃǂɂ����鎄����w�ł́A�����l�̊w�����Ƃ����w�Z�����邪�A����ɔ�ׂ�Ɛ��ɏ����ȑ�w�ł������B

�������w�����̂͋����H�w�ȁB

���w���T���A�w�Z���n�߂ĖK�˂��Ƃ��ɂ͂܂����i���\�̌f���ł��c���Ă��āA�䂪�g�̖��O�����č��i�����������L�����c���Ă���B

��������38���B���w���L�O����ʐ^�ł���B

�o�g�n�͎��������狞�s�܂ŁB�������S�ł������B

�����ƘQ�l�̓��w�䗦��6�F4�ŁA������w���킸�����������ƋL������B

���w�Ɠ����̎葱���Ɋւ��鏑�ނ��c���Ă����B

���N�x�Ɏ��߂���ʂȗ����͕ʂɂ��āA���i�Ɏ��߂�o��́A���Ɨ������N��6000�~�A�����Ɋւ����p�Ƃ��āA��h�����N�Ԃ�1200�~�A�H��͒��H�Ɨ[�H�����킹��������100�~�ƂȂ��Ă���B

4��14���ɓ������āA4��15�������w���ƂȂ��Ă���B

�J�Z���������̖������w�Z����͑S�����ł������ƕ������A��X�����w���������͑S�����ł͂Ȃ��B

�������̏ꍇ�A�w�Z���ӂɒm�荇���͂Ȃ��A����Ӗ��ł͓��R�̂��ƂƂ��ē�������]�����B

�������̗��ł��邪�A���Ȃ胆�j�[�N�Ȍ`�����Ƃ��Ă����B

4�N��������w���������1�N���܂ŁA���킹��10�����x�ňꕔ�����\������B�����ĕ����̍\����2�K���������ŁA1�K���Q���ƂȂ�B�������̊���֎q�͍��t���̕����ꎮ�����Ă��āA�e�l���ꂼ��Ɋ��蓖�Ă��A���̊��蓖�Ă�ꂽ���ŕ������邱�ƂɂȂ�B

������ȊO�̏�����1�K�̐Q���ōs���B�~���ꂽ�z�c�͂قږ��N���B�������ʂȂ��Ƃ�����Ƃ��͕z�c�������グ�ďꏊ���m�ۂ����B

��H��ɂ́u����g�����v�v�Ɩ��t����ꂽ�A�|�[�J�[�Ɏ����Ɠ��̃g�����v�Q�[�������s���Ă����B�z�c�������グ�ꏊ������āA�������������̂ł���B

�H���͕ʓ��ɂ������B

���čŌ�ɂȂ邪�A�̐S�̕w�ł���B

���A�茳�Ɂu���Ǝ��Ԋ��v�Ƒ肳�ꂽ�ꗗ�\���c���Ă���A

1�N������4�N���܂ł̑S�w�N��Ώۂɂ������j������y�j���܂ł́A�����������O���ƌ���ɕ����āA�S�Ă̎��Ƃ̎��Ԋ������������̂ł���B

1�N������2�N���ɂ����Ă͂����鋳�{�ے��I�Ȏ��Ƃ�����ł��āA3�N������4�N���ɂ����ẮA��������ے��I�Ȏ��Ƃ�����ł���B

���̂��̂悤�ȁA�傫�ȕ\���쐬�����̂��B

��w�𑲋Ƃ���ɂ́A���̒P�ʐ��ƁA��������w�Ȃ���߂�K�C�Ȗڂ̒P�ʂ��擾����Α��Ƃł���B

���̎��_�ŒP�ʂ��擾���邩�͖���Ȃ��B

�w�̐i�ߕ��́A�S�ē��l�̔��f�ɔC����������ƂȂ��Ă���B

���������Ď��Ɨ����������A4�N�ő��Ƃ���5�N6�N�������đ��Ƃ���Ƃ�������l������킯�ł���B

���̂��߂ɁA���A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ȁA���Ƃ��s���Ă��邩�������A���̂悤�ȑ傫�ȕ\���K�v�ɂȂ�̂ł���B

���������̏ꍇ�́A���̂悤�ȗI���Ȃ��Ƃ͌����Ă����Ȃ��B

�N�x���ƂɎ擾�ł���͈͂ōő�̒P�ʂ����悤�S�|���A���Ƃɔ������B

���\�^�ʖڂɕ����������̂ł���B

�����炭3�N���̎��̂��̂ł��邪�A�������H�Ɨn�ڂ̎��Ƃ��Ă���ʐ^���c���Ă����B

�^�ʖڂɕ������Ƃ��āA�����ɍڂ��Ă����B

����w�ɂ����A�̕��̎��ƕ��i�ł������B

�ȏ�A�܂Ƃ܂�̂Ȃ��\���ƂȂ������A��B�H�Ƒ�w�̑S�e�����������Ƃ��āA�����Ɍf�ڂ����B

�]�k�G

�䂪���j�̖��O�ɁA�h�h��Y�h�Ɩ��t�����B

�w�Z�̑n���ҁA����h��Y���̂����O�Ղ������̂ł���B

|

|

|

|

| 2025�N4��27���i���j |

| ���F�̕��i���ς�� |

��T�ԂقǑO�E�H�[�L���O�ɏo�����̂��ƁA���F�ΏW���̃��C���X�g���[�g�̒������ŁA�Ȃɂ��H�����炵�����͋C�ɏo���킵���B

��ʂ��K������l�����������ė����Ă��āA����ɍ�ƈ��̐l�������Ŗ��Ƃ̘e�ɍH���p�̖h��Ԃ��Ă����i�ł���B

�ǂ���炻�̖��Ƃ̎��H�����s����炵���B

���̐����O����A���H�̗����ɁA�u���̐�H�����v�̗��ĊŔ��ݒu����Ă��āA�����N����̂��ƕs�v�c�Ɏv���Ă������A���̎��H���̂��Ƃ��w���Ă����̂��ƍ��_�����B

��X�����F�ɏZ�ݎn�߂�24�N�ɂȂ邪�A�Z�ݎn�߂��Ƃ��ɂ́A���̂��Ƃ͂��łɋƂɂȂ��Ă����B�Ƃ̍\���Ƃ��ẮA���X���J���Ă����l�q�����������邪�A�ڂ������Ƃ͑S�����m���Ă��Ȃ��B

���̂���̎��H���ł���B

���F�ɏZ�ݎn�߂Ĉȍ~�A�l���S���Ȃ��ċƂɂȂ�P�[�X�͂��������������A�Ƃ�����ĕ��i���ς��Ƃ����o�����́A���߂Ă̂��Ƃł���B

�ǂ̒��x�̊��ԂŎ���Ƃ��s����̂��A�̂��Ƃ��܂߂Ďʐ^�ɎB�点�Ă��炤���Ƃɂ����B

�킴�킴�B��ɏo��̂ł͂Ȃ��A�E�H�[�L���O�ɏo���܂���łɎB�点�Ă��炤�ƌ����l���ł���B

�E�H�[�L���O�R�[�X�́A���̂��Ƃ̗�����ʂ鏬�H���R�[�X�ɂ��Ă��āA���H�Ƃ��ẮA���̏��H��ʂ��ĕ\���̃��C���X�g���[�g�ɏo��Ƃ����ݒ�ɂȂ��Ă���B

����������ʐ^���B���̂ŁA���̓^����c�����邽�߁A��������������B�点�Ă�������B

�ʐ^�Ɏ��߂����Ԃ́A4��21������26���܂ŁB

���̊Ԃɑ傫�ȏd�@��1�����A�܂��傫�ȃ_���v�g���b�N���ו���ς�ŏo��l�q���_�Ԍ������A�킸��6����̍���̎��_�ŁA�������萮�n���ꂽ��Ԃɂ�����Ă����B

�Z��ł����l�Ƃ̌𗬂͂܂����������������߁A���������ʂł̊��S�͉����Ȃ����A20�]�N�ς��Ȃ������X���݂��ς���Ă����Ƃ����_�ł́A��̎₵�����o����̂ł���B

|

|

|

|

| 2025�N4��26���i�y�j�@���x��426 |

| �؝̙͂��� |

����ɖ؝͂̐A������B

�O�Z�҂��A�������̂ŁA��Ύ����D�܂Ȃ��䂪�Ƃɂ����ẮA���܂蒿�d����Ȃ��ł�����B

����Ȏ���ŁA����Ȃǂ̎���قƂ�Ǔ��ꂸ�A�T���Ƃ��Ă����B

KM�ԂŁA�����O���癒������悤�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��āA�����̌ߑO���A2�l�ňꏏ�ɍ�Ƃ������B

�ŏ��͎��ӕ����A�O�r��r���𗧂ĂĐ�����Ȃǂ��Ă������A������[���Ȃǂ́A�ɓo�炴��Ȃ��B

�����́A�ǂ̎}���̂�M�������猩�Ďw�����A�������K����Ƃ����������S�ł��������A�Ō��M���ɏ���ʂ��ł�B

����9��������n�߂�12�����܂ŁA�}�̏����͌���s�����ƂƂ��A����݂̂�3���Ԃ�v����A���Ȃ��ςȍ�Ƃł������B

���̖؝́A�ߋ��Ɉ�x����������悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ����A�m�͖����B

�����o�܂������ɍڂ��Ă��邩���Ɖߋ��̋L�����������Ă݂���A����Ɋւ���L���͏o�Ă��Ȃ��������A�Ԃ��炢���Ƃ����L�����o�Ă����B�@�����灨�i2016/7/18�j

����Ȍ�A�Ԃ��炢���ƌ����L���͂Ȃ��B

�������A���̎��̎ʐ^�̗l�q���猩��ƁA����ȑO������������C�z�͓ǂݎ�ꂸ�A�ǂ�����X�������Ĉȍ~�A�����߂Ă̙���ł������Ǝv����B

|

|

|

|

| 2025�N4��25���i���j |

| Excel�p��OCR�@�\�@����2 |

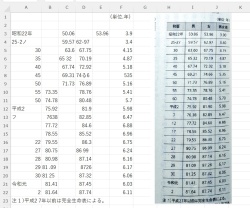

�\�`���ɂȂ���������Ȃǂ̃f�[�^���A�p�\�R����Excel��荞�݂����Ƃ����b�ł���B

���̂悤�ȏ�ʂɑ������A�ȑO���̎�̋Z�@���}�X�^�[�����Ə����ɍڂ������Ƃ��v���o���A�ǂݕԂ��Ă݂��B�@�����灨�i2023/3/2�j

�v���Ԃ�̍�ƂȂ̂ŁA������@��Y��Ă��āA������ǂ݂Ȃ���̑���ɂȂ�B

�X�}�z��Officelens���J���A�u�A�N�V�����v�Ƃ����{�^������u�e�[�u���v��T���ʐ^�ɎB��B���炭�҂��Ă���ƃX�}�z��ɕ\�`���̃f�[�^�����ꂽ�B�����܂ł͏����ł���B

�Ƃ��낪���̒i�K�֍s�����Ƃ��ł��Ȃ��B

�����ɂ͎��̃X�e�b�v�Ƃ��āu�X�}�z��Excel�ƃp�\�R����Excel�͓������ݒ肵�Ă���̂Ńp�\�R����ł������Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�v�ƋL�ڂ��Ă��邪�A��̓I�ȕ��@�͉����q�ׂĂ��Ȃ��B

���R�̂��ƂȂ���A�p�\�R�����J���Ă��������N���Ȃ��B

���낢�뎎�������A���ǃX�}�z�f�[�^���p�\�R����Ɉڂ����Ƃ��ł��Ȃ������B

�v�����Ȃ��ʂ̕��@��T�����Ƃɂ����B

�T�����Ă��̂����ł���B

�@�����灨

Excel�̋@�\�Ƃ��āA���ɗp�ӂ���Ă����̂ł���B

���łɉ摜������A�ʐ^�ɎB��K�v�͂Ȃ��A�摜���J�������ł���B

��̓I�ɂ́A

�u�f�[�^�v�^�u���J���A�u�摜����v�{�^���������A���Ɍ�����u�t�@�C������̉摜�v�{�^�������������ł���B

Excel��ʂ̉E�ɐV���ɘg���\������A���炭�҂��Ă���ƁA�ϊ����ꂽ�f�[�^���\�������B

�V���ɕ\�����ꂽ�g�̒��ɂ���u�f�[�^��}������v�{�^���������A�ϊ����ꂽ�f�[�^��Excel��ʂ̒��Ƀf�[�^�Ƃ��ĕ\�������B

�i���A�ϊ���̃f�[�^

�E�A���f�[�^�j |

���Ȃ݂ɁA�X�}�z�ōs�������Ɠ����f�[�^���g���Ă��߂��Č����B

���҂Ƃ��C���̕K�v�����邪�A���̐��x�͗��҂Ƃ��قړ����ł���B

�����Ƃ��A����Microsoft�Ђ̋Z�p�ł��邩��A���҂̕ϊ����x�������ƌ����̂́A���R�̂��Ƃ�������Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N4��24���i�j�@���x��424 |

| �R�� |

���̑��������͂����܂ł��������A���O����_�������A�����ŋC�����̗ǂ����ɂȂ����B

����Ȓ��A�ߌ�E�H�[�L���O�ɏo���B

���ӂ̌i�F�́A�܂��Ɂu�R���v�̏B�Ƃ���ǂ���ŁA�R��w�i�ɂ����ʐ^���B���Ă����B

�l�b�g�Łu�R���v�Ƃ��A�o�Ă����摜�����Ă݂�ƁA�l�ɂ���āu�R���v�̎��l�͏������Ⴄ�悤�ŁA�R�ɍ��̍炢����������A���������̔Z���܂ŁA���܂��܂ȏ̎ʐ^���o�Ă���B

�������A���ɂƂ��Ắu�R���v�͐��ɍ����B

���̎����̐F�i�F�͓��X�ɕς��A���X�ɔZ���Ȃ�B

���������āA���ɂƂ��Ắu�R���v�͂��������ꗼ���B

�����́A1���ԑ��炸�̃E�H�[�L���O�ł��������A��������u�R���v�����\���Ă����B

|

|

|

|

| 2025�N4��23���i���j�@���x��423 |

| ���̗������@�Q�l���� |

���̗������V���[�Y����15�ł���B�@�O��́@�����灨�i2025/4/17�j

�����w�Z�������A��w�Ɏ��s���āA1�N�ԘQ�l�������s�������Ƃɂ��ĐG���B

����͏��a38�N�i1963�N�j4������A1�N�Ԃ̂��ƂɂȂ�B

�������̑�w�ɂ��ẮA�V���[�Y�O�O��ŊȒP�ɐG��Ă��邪�@�����灨�i2025/4/10�j

���������ڂ����q�ׂ�ƁA��������菑���o�����w�Z�͎��ł������B

������w�͈���Z�Ɠ���Z�Ƃɕ�����Ă��āA

����Z�͍L����w�̗��w�������w�ȂɁA����Z�͓�����w�����w�����w�Ȃɂ��ꂼ��u�]���o�����B

�L����w�̎��ʂ́A�����ł͈����Ȃ��Ǝv�����̂����A���ʂ͕s���i�B

�{���Ȃ炱���œ���Z�ł��铇����w������̂ł��邪�A���ł͐e�Ɉ������Ƃ������Ǝv���̂��������͂ǂ����Ă�������w������C���N�����A�e�ɘQ�l�����Ăق����|���ݍ��̂ł������B

�e���傫�����͂����A�Q�l�����ɓ˓������Ƃ����o�܂ł���B

�Q�l����̎ʐ^�����ƂɎc���Ă����A���o���ɓ\���Ă���B

���e63�ˁA��e53�˂̕������Y���Ă������B

���Z3�N���̎�����A�[����2�K�ɎO��قǂ̕������������ō���Ă��āA�Q�H�͕ꉮ�ł�����̂́A���́A���̔[���̕������ōs�����B�����鎩��Q�l�ł���B

��������͊����e�X�g���ɕ������L����������x�ŁA���͂قƂ�ǂ��Ȃ��������A���̘Q�l����͖{�C�ŕ������B

���U��U��Ԃ��Ă��A���������Ƃ������x�̔Z���ł́A����1�N�Ԃ��ő�ł������Ƃ����C�����Ȃ��ł��Ȃ��B

���ɓ��Ɏ��͂����čs���̂������Ŕ���A�悤�ȋC�������L�����c���Ă���B

�C���]���ɂ͉��y�����B�x�[�g�[�x���̌����ȁu�c���v�ł���B

���Z����̗F�l�Ƃ��đO�X��ʐ^���ڂ���N�EH���A�̋��𗣂��Ƃ��A���R�[�h�v���[���[�ꎮ���c���Ă��ꂽ�B�ꎮ�ƌ����Ă��A�X�s�[�J�[�͈�ŁA���Ƃ̓v���[���[�ƃA���v�ł���B

���R�[�h�͂Ȃ������̂ŁA�����Ŕ����ɏo���B�ג��ɂȂ��{���̃��R�[�h�X�Ŕ������߂��B���ꂪ�u�c���v�ł������B

���R�[�h�����ł��c���Ă���B

�A���h���E�N�����C�^���X�w���A�x�������E�t�B�����t�ɂ�郌�R�[�h�ł���B

���̂��Ƃ��A�������ʐ^�ɍڂ���H�EF�Ɏ莆���������̂ł��낤�A���s�̑�w�ɐi�w����H�EF�͉ċx�݂Ƀ��R�[�h��y�Y�ɔ����ċA���Ă��ꂽ�B���e�����y�̃��R�[�h�ł���B

������́A���̍D�݂ɂ��܂荇��Ȃ������B����ꏏ�Ƀ��R�[�h��T���Ă݂����A������̃��R�[�h�͏o�Ă��Ȃ������B

�������Ƀ��W�I��u������������Ȃ����A���W�I�Ɋւ���L���͈�Ȃ��B

����A���e�̃��������ɂ��ƁA���a38�N�ɁA�����e���r�����Ƃ���B

�x���ɓ��蔒���e���r�������L�����h��̂ŁA�����炭���̘Q�l����̋L���ł��낤�B

���̒��ɂ����āA�͂�����ƋL���Ɏc���ʂ�����B

��͂��x���ɍ����ăe���r�������B�����ł���B

�A�����J����̉F�����p�̉f���������Ƃ̂��ƂŃe���r�����Ă�����A����ɃP�l�f�B�哝�̈ÎE�����e�ɕς�����B�M���ŏ����ꂽ�ÎE��m�点�镶�������ꂽ�̂�N���ɋL�����Ă���B

���̂��Ƃ��L�q����ɂ�����A�l�b�g�ŏ��ג�������A�N�����͓̂��N�̃A�����J���Ԃ�11��22���A���{���Ԃ�11��23��5��28���Ƃ���B�F�����p�̏����ڂ��Ă����B

�@�����灨

����ɂ����ЂƂA�C���]���ōs���Ă������̂��A�Ƃ̑O�̏���ł̐�ނ�B

�ʐ^���c���Ă��āA�w��Ɏʂ�Â��ƕ��̌i�F�Ƌ��ɉ��������v���o�����B

�]�k�����������B�{��ɖ߂낤�B

��������1�N���߂��A���a39�N3���Ɏ\�����݂��s������w�͎��ł���B

����Z�ɍL����w�̗��w���n�w�ȁB�����w�Ȃ��Ղ����Ƃ݂Ĉ��S�Ȋw�Ȃ�I�B

�k�C����w��\�����݂����C���N�������A������͌o�ϓI���R�Œ��߂��B

����Z�Ƃ��ẮA��̑�w�ɐ\�����݂��s�����B

��B�H�Ƒ�w�E�H�w�������H�w�ȂƁA������w�E�����w�����w�Ȃ̓�ł���B

�\�����݂��s�����̂́A�L����w�ō��i������A��B�H�Ƒ�w�����A�L����w�ŕs���i�Ȃ�A������w�����悤�Ƃ����A���ɂ�݂̍��ł���B

��B�H�Ƒ�w���L����w����ʂɒu�����̂́A�A�E���l���Ă̂��Ƃłł���B

����͂��̐捂�x�����}���悤�Ƃ��Ă��鎞���A�������⋳���ɂȂ���A�Y�ƕ���ւ̏A�E��Ώd���鎞��ŁA���w�����H�w���̕�������]�ɋ߂��A�E���ł���ƍl�����̂ł������B

���ʂ͍L����w�Ƌ�B�H�Ƒ�w�̓�Ƃ����i�����B���i��������d��Ə��ނ��c���Ă���B

�����L����w�̂��́A�u�c�Q�v�Ȃ锭�M�l���N���킩��Ȃ��B���ۊm�F���A���o�C�g�w���ɗ���������Ȃ��B�E�͋�B�H��̂��́B���ւɏZ�ސe�ʂ̐l�����M�l�ł���B

�L����w�̕��͓��w�葱�����s���Ă��Ȃ��̂ŁA���i�ʒm�݂̂ł���B

������̔N�̏H�ɁA�����w�Z��ʂ����ʑݗ^���w���̎葱�����Ƃ�A�̗p�ʒm�����Ă���B

���ʏ��w���͌��z8000�~�i���ʂ�3000�~�j�B�����呲���C����2���~�O��̎���ŁA���̏��w���ɑ傢�ɏ�����ꂽ�B

���������Ƃɂ�����B�H�Ƒ�w�ł̑�w�������n�܂邱�ƂɂȂ�B

���i���j���j�d�𐔑��������āA�j������Ĉ�N�Ԃ̎���Q�l�������I�����邱�ƂɂȂ����B

�����͂܂��A��ʉƒ�ɓd�b�͕��y���Ă��Ȃ��B���j���̈ӂ�`�����i�͏j�d�݂̂̎���ł���B

|

|

|

|

| 2025�N4��22���i�j�@���x��422 |

| ���N���߂Ă̑����� |

���N���߂Ă̑�����������B

��֎Ԃɓ���ވꎮ���悹�Ă䂭�B

�������Ԃ�̍�ƂȂ̂ŁA��X�K�v�ȕ����A�v���o���A�l���Ȃ��瑵���Ă������D�ɂȂ����B

�ꏊ�́A�u���̓c�v�Ɩ��t�����ꏊ�B

���H�A�u�H���܂��v�������������ɍs�����ꏊ�ŁA���������܂����̐����������A���̐������������͂�āA�����͂�ƂȂ����ꏊ�ł���B

������̗v�̂��Ȃ�ƂȂ��Y�ꂽ�����B�v���o���Ȃ���s���Ƃ����̂ł������B

���������Ȃ��悤�A�x�x�ݍs�����������邪�A���̏ꏊ�����邾���Ŗ�1���Ԃ�v�����B

���悢��A������V�[�Y���ɓ˓��ł���B

��N�́A�V�[�Y��1���̑������4��15�����ɍs���Ă��āA�@�����灨�i2024/4/15�j

����ɔ�ׂ�ƁA1�T�Ԓx���˓��ɂȂ����B

|

|

|

|

| 2025�N4��21���i���j�@���x��421 |

| �C�m�V�V�p�g�^���ǂ̏C�� |

���X�����C�����̂悢�V��ł���B

����Ȓ��A�u�t�}���v�Ƃ��Ă͍Ō�ɂȂ��Ƃ��s�����B

�C�m�V�V�p�̃g�^���ǂ̏C���ł���B

��N��4��14���ɍs���Ă���B�@�����灨�i2024/4/14�j

3�N�O����A�ȑO�g���Ă����|�̍Y��S���ɑウ�Ă��Ă��āA�C��������������Ȃ茸���Ă���B

���N���ق�1���ԂŊ��������B

���ꂩ��́A������ȂǁA�t�̍�Ƃ�����s�����ƂɂȂ�B

|

|

|

|

| 2025�N4��20���i���j |

| �R�E�m�g��������ė��� |

�����̏o�����B

��Ƃ���M���NJ����鉡��̐A�̙����2�l�ł��Ă����Ƃ���ցA�W���ɏZ�ސl������Ă��āA�u�R�E�m�g�������Ă���v�Ƌ����Ă��ꂽ�B

���R�͂悭�킩��Ȃ����A�y�g���ɏ���Ă킴�킴�����ɗ��Ă��ꂽ���ŁA�ꏏ�Ɍ���ƁA���Ȃ艓����������炵������������B

����̍�Ƃ𒆒f���Č��ɍs�����Ƃɂ����B

�����Ă䂭�ɂ͏�����������Ɣ��f���A�Ƌ������ɖ߂��ĎԂōs�����Ƃɂ���B

�]���������f�W�J���Ŏ�낤�Ɗm�F������d�r��œ����Ȃ��B�v�����Ȃ��X�}�z�ŎB�邱�Ƃɂ����B

���ꂽ�Ƃ���ŎԂ��~��A�߂Â��Ȃ���ʐ^���B��B���������Ƌߊ������A���œ�����ꂽ�B

�䂪�Ƃ̕����������Ĕ��œ������̂͏��m�������A���͂₱��܂łƁA�Ԃɖ߂��ċA����B

�Ƃ��낪�b�͂���ŏI���Ȃ��B

�䂪�Ƃ̕����ɔ��ł����R�E�m�g����M���ʐ^�Ɏ��߂Ă����B

��U�͓c�ނɍ~�肽�炵�����A���̌�䂪�Ƃ̘e�ɗ��X�}�z�p�d�g�̒��p���̒���ɗ��܂����Ƃ����B

�����M���J�����Ɏ��߂��BM���X�}�z�̃J�����ł���B

��X���m�F�������Ԃ́A�ʐ^�̎B�e���ԂŊm�F����ƁAK��8��39������8��45���̊ԁBM��8��52������9��10���̊Ԃł������B

���ʓV�R�L�O���ł���R�E�m�g���ɑ��錧�̌��������̓��e�͎��ɂȂ��Ă���B

�@�����灨

����܂łɐ�{���Ŋm�F����Ă���Ƃ��邩��A��{���o�R�Ő�{���ɗאڂ��锪�F�ɔ��Ă����̂�������Ȃ��B

�ƂȂ�ΗW�쒬�ł́A���߂Ă̊m�F�ƌ����\��������B

|

|

|

|

| 2025�N4��19���i�y�j |

| ������̃e�L�X�g�� |

���Ȃ�ȑO�̘b�ł��邪�A�摜�̒��ɓ��{�ꕶ�����܂܂�Ă���A���̕����𒊏o������@�ɂ��ďq�ׂ����Ƃ�����B

�@�����灨�i2021/5/21�j

���̎��̘b�́A���{��̋L�ڂ��ꂽ�ʐ^���uGoogle�t�H�g�v�ɃA�b�v���[�h����AGoogle�t�H�g���g�����I�Ɂi����Ɂj�h�Ɂu�摜����e�L�X�g���R�s�[�v�Ƃ���������\�����A���̂����ꂽ�u�R�s�[�v�Ƃ����������N���b�N����e�L�X�g�����ꂽ�������\�������A�Ƃ������̂ł������B

�����́u���ȁE���Ղ̉�����v�����Ƃ��ȂǁA���̋@�\���d�Ďg���Ă������̂ł���B

�Ƃ��낪�ߔN�A���̋@�\���g����ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă����B

����A�ʐ^�ނ͈��Google�t�H�g�ɃA�b�v���[�h���Ă���̂����A���̒��ɂ͓��{��̋L�ڂ��ꂽ���̂�����.�B

�������A�ȑO�͕\������Ă����u�摜����e�L�X�g���R�s�[�v�Ƃ����������\������Ȃ��B����Ȃ��Ƃ����������͊����Ă����B

����A�����ɂ��āA���̓��{�ꒊ�o���s�Ȃ�������ʂɑ�������B

�������ʐ^�ɎB��AGoogle�t�H�g�ɃA�b�v���[�h���đ҂��Ă݂�B

�������ȑO�͎��R�Ɍ���Ă����u�摜����e�L�X�g���R�s�[�v�Ƃ����������A��͂�\������Ȃ��̂ł���B

���̂܂܂ł͍�Ƃ��i�܂Ȃ��̂ŁA�����I�ɓ��{�ꒊ�o���s�����@�ׂ邱�Ƃɂ����B

�����������Ă݂�Ƃ��������@���\�������B

���̒��ōŏI�I�Ɏ����őI�̂́A�ȑO�Ɠ���Google�t�H�g�𗘗p������̂ŁA���x�́g�҂h�̂ł͂Ȃ��A�g�����̈ӎv�ŕ\���h���邱�Ƃ��ł�����@�ł���B

�E�e�L�X�g�������������ʐ^�ɎB��A�uGoogle�t�H�g�v�ɃA�b�v���[�h����B

�E�摜���E�N���b�N���A���ꂽ�T�u���j���[�̒�����uweb�ʼn摜����������v���N���b�N����B

�E��ʂ��ς��A�摜�̉��ɁuT�e�L�X�g�v�̃{�^�����\�������̂ŁA������N���b�N����B

�E�ēx��ʂ��ς��A�e�L�X�g�����ꂽ�������\�������B����Ɂu�e�L�X�g���R�s�[�v�̃{�^�����\�������̂ł�����N���b�N���A�Ⴆ�AWord��ʂ��J���Ē���t����悢�B

��Ɏ�������́A�G���̒��̓��{�ꕔ�����ʐ^�ɎB��A��ɏq�ׂ��菇�ŏ������āAWord�ɓ\��t���Ă݂����̂ł���B

�뎚���܂܂�Ă�����A�c����������ǂݎ�������ɂ͑����ꏇ���ς������ȂǁA�\��t����C����K�v�Ƃ���ꍇ���Ȃ��ł��Ȃ����A�ŏ�����葀��œ��͂���̂ɔ�ׂ�ƈ��|�I�ɑ����B

����������͑҂����Ƃ��悢�B�����̈ӎv�ł��ł��K�v�Ȏ��ɂł���B

�������A�����͎g���p�x�͌����Ă��āA�g������Y���댯��������B

��X�ւ̔��Y�̈Ӗ����܂߁A�����ɋL�ڂ����킯�ł���B

|

|

|

|

| 2025�N4��18���i���j�@���x��418 |

| ���葐�ꎞ�ۊǏꏊ�̐��� |

�u�ʓ��v�ƌĂԏꏊ�̑�������@�Ɋւ���b�ł���B

�ߋ�20���N�����������J��Ԃ��Ă����̂����A����́A������@�ȂǂŊ����������͂��̂܂܂�������ɂ͂������J�����ɂ܂Ƃ߂ďW�߂�悤�ɂ��Ă���B

�����J�͂��������ɏW�߂邽�߁A���ꂼ�ꊠ���������̋߂��ɊW�߂Ă��āA���̐��͑召���킹���7�E8���ɂȂ�B

����W�߂������͗ΐF�����Ă��āA���ӂ̌i�F�ɓ���݂��܂�ڗ����Ȃ��̂����A�N���z���Ă��̎����ɂȂ�Ƒ��͌͂�D�F�ɂȂ�i�ςƂ��Ă͂��܂�ǂ��Ȃ��B

����Ȑ܁A�͂ꑐ��c�ނ͔̑�Ŏg���̂ŕ����Ă���Ȃ����Ƃ����l������邱�Ƃ������āA���̎��͊��Ŏ����čs���Ă��炤�̂����A����̕����s���������āA���N�͈�������Ă��炦�Ȃ��B

��ނ��A�O�N���̏�ɂ���ɐςݑ������肷��Ƃ������ƂɂȂ�A�ςݏ�̎R������ɑ傫���Ȃ�Ƃ����P�[�X�������Ă���B

���l�l�̗͂ɗ��炸�A�����̈ӎu�ŏ����ł�����@���l���˂Ǝv���Ă����܂�ɁA�h�v�������h�B

�b����U���ɂ���邪�A�ʓ��ɂ͂��Ă���������̔[���������Ă����B

���̔[�����Â��Ȃ�A10���N�O�����s�����̂����A��̔�p���y�����邽�߁A�؍ޗނ����͂��̏�ɐς�ŁA�����ꕅ���ēy�ɂȂ邾�낤�Ƃ��A���̔p�ނ�ςݏグ���ꏊ������B

���̔p�ނ́A�N�����ւĕ��H���i�݁A�����ł͂��������ő���������悤�ɂ��Ȃ��Ă���B���܂ɂ͂��̑�������|���̂����A�؍ނ𗐎G�ɂ����Ȃ̂ŁA���ꂪ�Ђǂ������B

��Ɂg�v�������h�ƌ������@�́A���̔p�ނ̏�ɁA��������������T���悢�A�Ƃ������@�ł���B

�E�p�ޒu����͕ʓ��̂قڒ��S�Ɉʒu���Ă��āA������ꂩ�牓�������B�W�߂������T���̂Ɏ�Ԃ͂��܂葝���Ȃ��B

�E���葐�͖؍ނ����������H�i�s���A�y�뉻����̂������ł��낤�B

�E���������ʂ߂�`�ő����܂��Α�����悭�Ȃ�B

�Ȃǂƈ�ΎO���A�ǂ����ƂÂ��߂̕��@�Ɏv��ꂽ�B

�Ƃ����O�u����O��ɂ�����Ƃ��s�����B

����ƍ���2���ł���

����͏�i�̌͂ꑐ�̐����B������͈�֎Ԃʼn^�сA�p�ޒu����̉������ɎT�����B

�����͈�i���������ꏊ�̊��葐�B�������܂��K�v�������ĉ^���Ԃʼn^�Ԃ��Ƃɂ����B

�^���Ԃ̗ǂ��̂́A�ԗւ��L���^�s���ɂȂ��Ă���̂ŁA���X�}��ł����B�p�ޒu����̏�܂œo���ĕK�v���ɎT�����Ƃ��ł����B

����������ꂼ��1���Ԕ��B���킹��3���Ԃ̍�ƂɂȂ����B

�����Ă݂Ă̌��ʂɂ͂Ȃ邪�A����́A��U�̉��u���������A��������������̂܂܂����ɁA���̏ꏊ�ɉ^�э��������Ƃ��v���Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N4��17���i�j�@���x��417 |

| ���̗������@�����w�Z����@������ʐ^�W |

|

���̗������V���[�Y����14�ł���B�@�O��́@�@�����灨�i2025/4/10�j

���ƌ�̓�����̂��ƂɐG��Ă݂�B���̗������V���[�Y�Ƃ��Ă͔ԊO�҂ƌ����Ă��悢�B

�O��G�ꂽ�悤�ɁA�j�������ŃN���X�ւ����Ȃ����Ƃ�����A���Ԉӎ��������A����܂ŁA����������Ȃ�̕p�x�ŊJ����Ă����B

���ɍ�N�͎P���ƌ����ߖڂ̔N�ɓ�����B

�ߋ��A�җ��75�̐ߖڂ̎��́A�̋����œ�������J�Â����i�ËH�͐_�ˁj�W������A�̋�

���ł̊J�Â�͍��������A���ӊ������킸�A��ނ��f�O�B�@�����灨�i2024/4/22�j

���̑���ߋ����L�ڂ���͂��������āA�ԑ����������e�𒆐S�ɁA�p���t���b�g���쐬���A�e�ʂ��đ���߂��Ƃ�����ƂȂǂ��s�����B�@�����灨�i2024/6/5�j

����A������c�O�Ɏv�������ݏZ�̓��������A9���ɂȂ��Đ_�˂ł̊J�Â����{���Ă���A�����ɎP���̋L�O���ׂ�������J���ꂽ�Ƃ����o�܂��c���Ă���B�@�����灨�i2024/9/29�j

�Ƃ�����A�̓����̒��ŁA�̋����ŊJ�Â���ꍇ�́A���炩�̃p���t���b�g���쐬���A����ɂ͉ߋ��ɊJ�Â��ꂽ������̎ʐ^�W���ڂ��Ă����B

�Ƃ��낪�A���̎ʐ^�W�ɂ́A�Ⴆ�Ύ����Q�����Ă��Ȃ���������Ƃ��A���邢�͎Q���������ǂ��ʐ^���T���o���Ȃ��Ƃ��̏��ʂ̗��R�ɂ��A1�A2���ʐ^����������Ƃ�����ʂ������Ă����̂ł���B

���̌�������C�ɂȂ�A���炩�̋@�����A�ʐ^�������Ă����Ȑl�ɗL����q�˂��肵�Ă����o�܂�����B

��N9���ɊJ���ꂽ�_�˂ł̓�����̎������̂��Ƃ��v���o���A�Ō�Ɉꖇ�قǒT���o���Ȃ��ʐ^�������āA�����2018�N�ɐ_�˂ŊJ�Â��ꂽ74�̎��̂��́B

�b���o���ƁA�A���ĒT���Ă݂�ƌ����Ă����l�����āA���炭�o���Ă��烁�[���Y�t�Ŏʐ^�������Ă����B

����������āA�S�Ă̎ʐ^�����������ɂȂ�B

���x�悢�@��Ȃ̂ŁA����܂łɊJ���ꂽ������S�Ă̎ʐ^�������ɍڂ��Ă݂�B

�i�n�悲�ƂŊJ�����~�j������͊܂�ł��Ȃ��j

���Z���ォ��50�Α�܂ŁB

|

60�Α�ȍ~�B

�����14��̎ʐ^�̒��ŁA�S�Ẳ�Ɋ���o���Ă���l���j����1�l�A1���̏o�Ȃ��l��������1�l�A2���̏o�Ȃ��l���A����2�l�A�j��1�l�ł���B

K��50�Α�ɊJ���ꂽ3�ׂĂɎQ�����Ă��Ȃ��B

75����80�̊Ԃ̓R���i�̎���ŁA������J����Ȃ������B

�����̓��N��̐l���A�������x���ŔN���d�˂�l����ڂŌ��邱�Ƃ��ł���B

�Ȃ��Ȃ��ʔ����A�M�d�Ȏʐ^�W�Ǝ��掩�^�ł���B

|

|

|

|

| 2025�N4��16���i���j |

| ���a��i�V�l��j�̉Ԍ� |

���a��i�V�l��j�̉Ԍ��̉�Â��ꂽ�B

�������A��N�܂ł́A�Ԍ��Ƃ����Ώ������艓�o�����Č��������Ă����̂����A

�@���Ƃ��@�����灨�i2024/4/5�j

���N���班��������ς�����B

���o�͂�߂āA�䂪�Ƃ̗���ŁA�T�����c���Ƌ��Â�����̐H���ʼnԌ��Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���B

�������A�T�����c���̋߂��ɂ���_�������ŃO�����h�S���t��������ɐH����Ƃ����i���ŁA�Ԍ��̗l�����ȑO�Ƃ͈�ς��邱�ƂɂȂ����B

M�珗�������7�����납��W�܂��ĉԌ��ٓ��̏����ł���

������́A�Ԍ�������H����̉��ݒ���I���Ă��猻��ɏo�������B

�O�����h�S���t��10������B

2�`�[���ɕ������2�Q�[�����{�B

�����͂��܂萬�т��ǂ��Ȃ��A�������������i�̓��[�r�[���[�J�[�܁B����ɁA1��z�[���C���������o�āA�z�[���C�������܂̓�̌i�i�����������B

�Ԍ��̐H�����12���߂�����B

M�̊��t�̉����Ŏn�܂�B

K�͍��N���������S�ĖƏ��ɂȂ������A���M�́A���N���畛��B

���t�̉������}�Ɏw������A��u�˘f�����l�q�ł��������A���Ȃ����Ȃ��Ă����B

�z��ꂽ����̉Ԍ��ٓ��͂܂��Ƃɍ��B

���ݕ��Ƃ��āA�A���R�[���L�薳���̓�̊ʃr�[�����p�ӂ��ꂾ���AK�̓A���R�[�������I�ԁB

����܂ł͏��������������A�����̒����͒��x�悢�Ԍ��C���B

�H���悵�B���ݕ��悵�B�C�����悵�B���ӂ̌i�F���悵�B

��D�̉Ԍ��ɂȂ����B

|

|

|

|

|

|

| 2025�N4��14���i���j |

| �^�]�Ƌ��̍X�V |

�ג��ɂ����{�x�@���ɍs���āA�^�]�Ƌ��̍X�V�葱�����s�����B

���F�́A���̐�{���ɗאڂ��Ă��āA�Ȃ��肭�˂��������ł��邪�A�����ʂ�����ɍs����B��������̓��𗘗p���A��30���Ōx�@���ɒ������B

�����ł̎葱���͊ȒP�ł���B

��̏��ނ��L�����A�ڂ̌������Ď葱���͏I���B

���̊Ԃ��悻30���B

�V�����Ƌ��́A�X�����˗������̂ŁA����ł��ׂĊ����ł���B

�������A�����܂ł̓��̂�͌��\���������B

��N��12���ɍX�V�葱����m�点��ē��͂��A�����ɔF�m�@�\�����̗\��\�����݂��s�����̂����A�\����ꂽ�̂�2����28���ł������B

��̏��������Č������A���i�̌��ʂāA�@�����灨�i2025/2/28�j

���炭�ҋ@�B

�X�V�����ł���a�����̑O��1�����͈̔͂ɓ���A�葱�����s���Ă����Ƃ����o�܂ł���B

���悻5�����ɂ킽�钷����ł������B

�����3�N���2028�N�B84���}���鎞�ɂȂ�B

�����Ȃ鎟��ɂȂ�̂��A�܂������\�z�͗����Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N4��13���i���j |

| ���Ё@�u���͂��~�߂����v |

���Ȃ�ȑO�̂��Ƃł��邪�A�ǔ��L���u�ܘY���[���h�v����āANHK�v���f���[�T�[�u�ѐV�v���̂��ƂɐG�ꂽ���Ƃ�����B

�@�����灨�i2024/12/10�j

���̌㓯�����v���f���[�X������i�����Ă���B

�@�����灨�i2025/1/9�j

�ѐV���̂��Ƃ��A�u�ܘY���[���h�v�����������{���ɒm�炵�߂��̂��A�u���͂��~�߂����v�Ƃ������Ђł������B

���Ђ̒��҂͖x�율�q�B

�ю��̉�����ɂ�����l�ł���B

���̏��Ђɂ��ẮA���̌�ǔ��̏��]���Ŏ��グ�Ă���B

���t�́A2024�N��12��15���B

��̏��Ђɑ���2�l�̕������]�������\���Ƃ����̂́A�ǔ��Ƃ��Ă͋ɂ߂Ē������AK�Ƃ��Ă͏��߂Č����B

2�l�Ƃ����܂��Ă���B

�Ȃ�Γǂ�ł݂悤���Ǝv���n�߂��B

��u�͔������Ǝv�����������A�}���قɎ��𗊂�ł݂�B

���N��1���ɂȂ��Ă���̂��ƂƋL�����Ă���B

���炭�����āA�}���ق�����ׂ����Ƃ̘A�����������B

���x��������Ƒ��̐}���ق�������̂ł͂Ȃ��A�}���َ��̂ōw�����Ă��ꂽ���̂ł������B

�����͑�ꕔ�Ƒ�ɕ�����Ă���B�y�[�W���ɂ��đ�ꕔ��3/5���x�B�c�肪��ł���B

�����ǂݏI�����̂͑�ꕔ�̂݁B�����2��ɕ����ēǂ�ł���B

�ŏ���ꕔ�̔������x�܂œǂƂ���ŁA�ݏo������2�T�Ԃ��߂��A��x�ԋp�����B

���̐܂莟��̑ݏo�\�����]�����̂����A���̊Ԃɐ����̗\��҂������Ă��āA�����̗\��҂̉{�����I�����āA����2�x�ڂ̑ݏo�����Ƃ����o�܂�����B

���e�͂܂��Ƃɏd���B

���̂��Ƃɂ��ẮA��̏��]��2�l���A�[���ɋL�q���Ă�����̂ŁA���̐ق����z�͊�������B

���̑���ɁA�����ǂݎ�������a�ɗ��ގ����W�݂̂����n��I�ɋL�q���Ă݂�B

�ѐV�i�͂₵���炽�j�Ɩx�율�q�̕���B

2�l��2004�N�̕��Ɍ����̊m�F���Ƃ肠�����B

�v�ɂȂ�т�NHK�̃v���f���[�T�[�B���̎�40��̌㔼�Ƃ���iK�̎��Z�ł�47�j�B

32�̎����瑽�\���X�E�t�Ƃ�����a�������A���̎��ȗ����͂𑱂��Ȃ���NHK�ł̌��������Ȃ��Ă���B

��x�������Ă��邪�A���Ȃ�ȑO�ɕ�����Ă���Ƃ����o�܂�����B

����A�ȂƂȂ�x��͍L���ɂ���e���r�ǂɋ߂Ă������A���������ߏ㋞���A�t���[�̃f�B���N�^�[�ɂȂ��Ă���B�N��30�㔼�Ƃ���iK�̎��Z�ł�35�j�B

2�l�͂��̐��N�O����ANHK�̎d����ʂ��A�m�荇���ł������B���̌o�߂܂���2004�N�̂��ƂɂȂ�Ƃ����B

�`���Ɉ��p�����ܘY���[���h�ł́u�֎O�\�Y�v�̘b�́A����2004�N�̏o��̎��ɁA�b��ƂȂ����b�Ƃ��ďЉ��Ă���B

���̌��l�͈ꏏ�ɏZ�ނ��ƂɂȂ�B

�т̕a��͂��̌コ��ɐi�݁A�t���ڐA���s�����ƂɂȂ�B�t���̒҂͗т̕�e�B

�t���ڐA��2007�N9��6���ɍs��ꂽ�B�т�50�A��e��80�̎��ł���B

��p�͐������A�т͈ꎞ���͎��Â����������B

������2�l��2008�N�̏t���Ђ��I����B

���̊ԂɁA�т�NHK�Ő��X�̖�����v���f���[�X�����B

�������N���o�āA�a�������n�߁A�Ăѓ��͎��Â��n�܂�B�n�܂����̂�2016�N4���ł������i��59�j�B

�قړ�����NHK��ދǂ���B

���͊J�n����A�a��͉����Ɍ����킸�A���������͂ɂ��ɂ݂��Ђǂ��B

�т͎����œ��͂���߂�Ƃ������f�������A���s���ꂽ�B

���͂���߂�����2017�N7��17���ł���B

������7��24���A�V���̒��S���Ȃ�B60��3�����̐��U�ł������B

���̒Z���Č��������U���A�x��b�q�̓m���t�B�N�V������ƂƂ��Ă̖ڂ�ʂ��A����v�w�ƌ�������̋C���������߂āA�Z���ɕ`���o���킯�ł���B

�r���œǂނ̂���ߗ����~�܂�Ƃ�����ʂ���������A�ǂݒʂ��Ɏ��Ԃ������������R�ł�����B

�ǂނɂ͂��Ȃ�G�l���M�[���K�v�Ȗ{�B

������x��đ��ǂނ��ǂ����̌��_�́A�܂��o���Ă��Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N4��12���i�y�j |

| �ő��p�ɖ̈ړ� |

����A�ۂ����ő��p�ɖ@�����灨�i2025/4/9�j

��ɖؒu����Ɉړ����A�ς݊������B

���x�\���グ�Ă���悤�ɁA�䂪�Ƃ͞ɖ؍���2�N��1��s���Ă���̂����A�ɖؒu����ɂ́A�ߋ�3�̞ɖ��ς�ł���B

���̂����A���ɖ�ڂ��I�����ɖ����̂����A�V���ɐ��삵���ɖ����̏�ɉ^�сA�ς݊�����Ƃ�����Ƃł���B

���������ǂ����킩��ʂ��A�䂪�Ƃ̃��[���́A�ŐV��͈�`�ɐςݏグ�A�Â����͉̂���݂��Ă���ɗ��Ă�����A�Ƃ����������Ƃ��Ă���B

��������̃��[���ɑ����č�Ƃ�i�߂��B

��Ƃɗv�������Ԃ͂��悻1���Ԕ��B

���Ƃ͐Q�đ҂����ł���B

�b������������邪�A

�ȑO�A�ɖ؍��̃G�b�Z�[���ڂ����G���������āA���̂��Ƃ������ŏЉ���L��������A�T���o���Ă݂�ƁA���ł������B�@�����灨�i2020/1/7�j

���҂́A�ő����́u�ی��v�ł���Ƃ����B

���҂̌������͏[�������ł��邪�A�ی����������Ƃ��A���̔N�ɂȂ�Ɗy�łȂ��łȂ��������o�Ă͂���B

���܂Łu�ی��v���|�����邩�A���ꂪ���ł���B

�]�k�G

�ɖ̉��ɐ���l�ʂ��u���Ă���B����͌F�悯�B

M���u���Ă�����̂ŁA���̋ߕӂō�Ƃ�����Ƃ��́A�_�ł������ĉ����o���A�F�̏P��������邽�߂̂��́B

�V�тł͂Ȃ��A�{�C�Œu���Ă���̂ł���B

|

|

|

|

| 2025�N4��11���i���j |

| ����ɏt������ |

�����͐��ɋC�����̗ǂ��g�t�����h�̓��ɂȂ����B

���H���Ԃ�M�B

�ߑO���A�d��C���̍Ō�̏ꏊ�̍�Ƃ��I���ĕꉮ�ɖ߂�ƁAM���A�u�����͊O�ŐH�ׂ��v�ƌ����B

���N�ɂȂ��ẮA���߂Ẳ��O���H�ƂȂ����B

�ꏊ�́u���v�O�B

���肠�킹�̂��̂Ȃǂ��M�ɐ��荞���̂ł͂��邪�A�O�ŐH�ׂ�Ƃ܂��ʂ̖��킢�ɂȂ�B

���H��A���͌ߑO���ɂł��Ȃ������E�H�[�L���O�ɏo�����AM�͂��̊ԂɁA����̗l�q��Ɏ��߂��Ƃ����B

���Ă݂�ƁA����ɂ��t�������Ƃ����l�q���f���Ă��āA�Ȃ��Ȃ��悢�B

�����ǎ҂ɂ��Љ�邱�Ƃɂ����B

�@�@�����灨

�����������������B

|

|

|

|

| 2025�N4��10���i�j�@���x��410 |

| ���̗������@�����w�Z����@��� |

���̗������V���[�Y����13�ł���B�O��́@�����灨�i2025/4/7�j

�v���o�̑������Z�������y���B���̂��ƂɐG��Ă݂�B

���U�ŁA�ǂ̎���̊w�Z�������v���o�������Ɩ����A�������ƂȂ��A���w6�N�ƍ��Z����̂���3�N�ԂƓ�����ł��낤�B

����قǖ����ȍ��Z�����ł������B

����قǎv���o�傫��3�N�Ԃ��߂������̂́A�g�c�ɂ̕��ʉȁh�Ƃ������Ƃ��A�K��������������Ȃ��B

�j��������1�N���X�B3�N�ԃN���X�ւ��̂Ȃ��w�Z�����Ƃ������̂ł������B

�N���͐t����̐^�������A�j�������Ƃ����̂́A�v���o���ɂ͌������Ȃ��v�f�Ǝv����B

�N��������悤�ɁA�������ɗ��S����������Ƃ��Ȃ��ł͂Ȃ��B

����c�ɂ̕��ʉȂƂ����v�f�����邩������Ȃ��B�茳�ɓ������̐i�H����L�ڂ����������c���Ă��āi�ʐ^�A�E�j�A���������ƁA�㋉�w�Z�ւ̐i�w��]�҂́A�j��27���̂���7���A����22���̂���8���i�唼�͊Ō�w�Z�j�B���v49���̂���15���ŁA�i�w��]�҂�3���ł���B

���������ēs��̐i�w�Z�̂悤�ɁA���Ƃ������͋C�͂قƂ�ǂȂ��B

�����������Ԃ�����̎����ɍ��킹���������x�ŁA����ȊO�̓N���X�̒��ԂŏW���đ����Ɋy���B

1���ł܂�Ő��R�ɃL�����v�L�����v�ɏo���������Ƃ����x������B

���������Z�މƂ̕ʓ���2�K�Ƃ��A���Ă̌l�a�@�̓��@�������Z���⍂�Z�̐搶�̉��h��ƂȂ��Ă��Ă��̉��h��̕����Ƃ��A�����Ď���3�N���̎��ł��邪�A�[����2�K�ɁA3��قǂ̎���̕�����������āA���̕����łƂ��A���W�܂�ꏊ�������������āA���̕����ł��W�������̂ł���B

���ɂ͒j�������ŁA�G���Q�����邱�Ƃ��Ȃ��͂Ȃ������B

���ƌ����āA��܂����L���͑S���Ȃ��B���ɐL�т₩�ȕt���������ł������B

�F�Ŏ��������Ƃ�����B

���̈��B

��ɏq�ׂ����@�����ς������h��ł̂��ƁA�������̕����ɂĐ����Ŏ�������ł�����A�ׂ̕��������Z�̐搶�̉��h�̕����ŁA�����J���ē����Ă��āA�u�����ɂ����܂���v�ƌ����Ďԍ��ɂȂ�A�搶���ꏏ�Ɉ��Ƃ����o�����ł���B

�����ł͍l�����Ȃ��A��炩�ȗǂ�����ł������B

����A�w�Z�s���ł͂��邪�A�^����Ƃ��\�S��Ƃ��̕��ȊO�̍s���ɂ��M�S�Ɏ��g�L��������B

�䂪�N���X���ɂ́A�u���̃N���X�ɂ͕����Ă͂Ȃ�ʁv�Ƃ����C�T���A�Ȃ������܂�Ă��āA���̂悤�ȍs���ɂ͑S�������Ċ撣�����L���������c��B

�����āA���w6�N���Ɠ��l�A���̍��Z����������ӎ�����v�������������B

���w6�N�̎��͓��Ƃ����搶�̑��݂ł��������A���Z�ꍇ�́A���U�𗬂𑱂��錋�ʂƂȂ����F�B�̒a���ł���B

����H�EF�A�E��N�EH�B

N�EH�͖�㒆�w�Z�̓������B���H�EF�͍������w�B

H�EF�͒��w���珼�]����ɐi���A���w���X�̎����Ƀz�[���V�b�N�ɂ������㍂�Z�֓]�w���Ă����B���X�܂������i�̎�����Œ��w�����ォ����l�������B

���N�EH�͐��ɏ����Ȑ��i�̎�����B�N�Ƃł����ǂ��Ȃ��B

����H�EF�̐ڒ��܂߂Ă��ꂽ�̂�N�EH�ŁA�Ȍ�Ƒ����܂߂������t���������������ƂɂȂ�B

����ȍ~�̒����𗬂͉䂪�l���̍��Y�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����A���̌𗬂̗l�q���L�q����]�����Ȃ��Ȃ����B

�Ƃ���Ő�̏㋉�w�Z�ւ̐i�w��]�҂̌����ł���B

�����̊Ō�w�Z��]�҂͑唼���̂܂ܐi�w�����B

����A�c��̒j��7���̕��ł��邪�A��ꎟ��]�̑�w�i���̂͒N�����Ȃ��B���̂܂ܑ��]�̑�w�i���̂�3�����āA�c���4���͘Q�l��I�BK����҂̈�l�ł���B

�g�c�ɂ̕��ʉȁh�Őt��搉̂������ʂł��邩��A����͒v�����Ȃ��B

���ʂɉ����͂Ȃ��A�Ƃ��������Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N4��9���i���j�@���x��409 |

| �ő��̐A�� |

�X�ёg���ɗ\�Ă����A�ő��悤�A�ۂ̋���ׂ����Ƃ̘A��������A�ߑO���Ɏ��ɍs���A�ߌォ��ɖɐA���t�����Ƃ��J�n�����B

�ɖ͐���p�ӂ����B�@�����灨�i2025/4/5�j

�w��������́A�����́g�ǂh�����������800�ł���B

��p�̓d�C�h�����ƃr�b�g�������āA����Ō����J���A���ɋ��ł����ނƌ�����Ƃł���B

�ł����ދ�̐��ł��邪�A20�]�N�O�`���ɋ���������@�����ł����P���Ă��āA����1���9�̋��łB

�ł�́A�����ɖ�4��A�ׂ��ɖ�2�B���������đł�̐��́A�����ɖ�36�A�ׂ��ɖ�18�Ƃ������ɂȂ�B

��Ƃ͌ߌ�1���߂�����n�߂��̂����A�����͍��N���߂Ăƌ����ėǂ������������B�������邫�炢�������Ĉꎞ���f���A���A�ɂȂ��Ă���{�i�I�ɍ�Ƃ������B

800�A���t����ɁA�Еt�����܂߂Ď���3���Ԃ�v�����B

���̌�́A���ł����ɖ�ɖؒu����ɉ^�э��݁A���בւ���Ƃ�����Ƃ��c���Ă���B

|

|

|

|

| 2025�N4��8���i�j |

| �J�^�N�� |

���N�́A�����t�̖K��悤���x������ł��邪�A�悤�₭���킢�������n�߂Ă���B

���̒��̈�A�X�v�����O�G�t�F�������̒��ł��Q���Đ��^�ȃJ�^�N�����A����̈�p�ō�������ł���B

�iK�̎B�e�i�j |

�iM�̎B�e�i�j |

M�̌v���ɂ��ƁA���N��36�֍炢�Ă���ƌ����B

��N�́A�J�^�N���̋L����3��30���ɍڂ��Ă��ā@�����灨�i2024/3030�j

�ق�10���x���B�������Ԃ̐��͂��Ȃ葝���Ă����B

|

|

|

|

| 2025�N4��7���i���j�@���x��407 |

| ���̗������@�����w�Z�����@�O�� |

���̗������V���[�Y����12�ł���B �O��́@�����灨�i2025/3/29�j

�����w�Z����̂��ƂɐG���B

���a35�N�i1960�N�j4���A����������㍂���w�Z���ʉȂɓ��w�����B

���w���ʒm���Ɠ��w���̍Z�ɂ̎ʐ^���c���Ă���B

�����̃N���X�́A���ʉȁi�j���j�̑��ɔ_�Ɖȁi�j���j�Ɖƒ�ȁi�����j�����ꂼ��1�w���ƌ����\���ŁA1�N������3�N���܂ŃN���X�ւ��͂Ȃ��A������Ԃ��3�N�܂Ői�������B

���w���̑S�����������ʐ^�������̂ł��邪�A���Ǝ��ɁA���{���ꂽ���h�ȑ��ƋL�O�A���o�����쐬����Ă��āA����ɕ��ʉȓ������S������������ʐ^���ڂ��Ă���B���p���Ă݂��B

�܂������A���o���ɁA�o�g���w�Z�ʂɃO���[�v�������ꂽ�ʐ^���ڂ��Ă����̂ŁA���킹�Čf�ڂ���B

��㒆�w�Z����́A�j��9������6�������w���Ă��邪�A���̑���7���w�Z����A���ƍ��킹��8���w�Z�̑��Ɛ��ō\������Ă���B

���w�����ʉȂ̐��k����51���ł������B

�s���Ȍ������ɂȂ邪�A���ꂼ��̒��w�Z�ŁA���т̗ǂ��q�����ʉȂɓ���A���ʉȂɓ���Ȃ��q���_�ƉȂƉƒ�Ȃɓ���ƌ����X�������������߁A���ʉȂ̒��ɂ͂���Ȃ�̔e�C������A�����ł������Ȋw���Ґ��ƂȂ��Ă����B

���Ƃ̎��Ԋ��\���c���Ă���B3�N���̂��̂ł��邪�A1�N��2�N���卷�͂Ȃ��͂��ł���B

���ʉȂ͏㋉�Z�ւ̐i�w��ړI�Ƃ���w�Ȃł��邽�߁A�����I�Ȏ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B

���w�܂łƓ��l�ɁA���Z����̒ʒm�\���c���Ă����B

�ォ�珇�ɁA1�A2�A������3�N�̒ʒm�\�ł���B

���w�܂ł̒ʒm�\�Ƃ͈قȂ��āA���Z�̒ʒm�\�ɂ͐Ȏ����ڂ��Ă���B

1�N��3�N�̐��т́A�܂��܂��Ƃ����Ă悩�낤���A2�N�͂�����̊w����2���̐Ȏ��ŁA�����������̎o����A�Ђǂ����ӂ����L�����c���Ă���B

���Ԃ̂��Ƃ͕ʂɂ��āA1�Ԃœ���A1�Ԃŏo���A���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�N���u�����͖싅���ɏ��������B�������A����ɂ͏��Ȑl�������A���M�����[�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

2�N������̓}�l�[�W���[�ɂȂ�A��������w�i�w�𗝗R��2�N�ł����đޕ����Ă���B

���������ă��j�t�H�[���𒅂��ʐ^��1�����c���Ă��Ȃ��B

�؋��̕i�͖����̂����A��������������g�D������B

���k��̑g�D�ŁA2�N���̎�������߂��B

�_�ƉȂ�I�������k��ɗ���₵�A����͕��ʉȂ���Ƃ̐����o�āA�F�ɉ����o�����i�D�ŕ���ɗ���₵���B

�Η���₪�Ȃ��A�����[�ŔC�ɓ��������ƋL������B��������̓I�Ɋ��������L���͂��܂�c���Ă��Ȃ��B

�ȏ�͕\�����̍��Z�����̓��e�ł���B���ł́A�傢�ɐt���y���B

����͂����̘b�ɐG��Ă݂悤�Ǝv���B

|

|

|

|

| 2025�N4��6���i���j |

| �����A�̉Ԃň�i |

����A�ɖؐ���̍Ō�̎d�������Ă���Ƃ��Ɍ������f�ނł���B

�Ō�Ɏ}�ނ̎n���������̂����A�}���^���Ԃɐςݍ��݁A�ċp��ɂ��Ă����̔��ɉ^�э��ہA�}�ނ��ꎞ���ߒu���ꏊ�̂����e�ŁA������ŏ���ɐ����Ă����̉Ԃ̊����A���x�H�ׂ���̍̉Ԃ����Ă����B

�������̂��Ƃ��v���o���A�E�ݍ̂��ė[�M�̈�i�ɕt�������邱�Ƃɂ����B

�������̂��̂�S���E�݂Ƃ����猋�\�ȗʂɂȂ��Ă��܂����B

�����傫�߂̓�ɂ����Ղ萅�����ē������B�������オ������d�������ė�܂����C���B

�����́g���Ђ��h����������ŁA�Q�l�ɂ������V�s��

�@�����灨

�������g���Ђ����h�͊T���āg�Ђ��т����h�������B�ق���ł��Ȃ�ł��A�Ђ��т����ɂ���B

�����́A1���Ԉȏ�Ђ��������B

�S�ʎg���̂͑�������C�����A�c���Ⓚ�ۑ������B

���̂悤�Ȏv��ʁA����A���킢���y���ނ��Ƃ��ł���̂��c�ɕ�炵�̊y���݂̈�ł���B

�[�M�Ƃ��ẮA����2�i��������A���̏ڍׂ͊����B

|

|

|

|

| 2025�N4��5���i�y�j�@���x��405 |

| �ő��p�ɖ؍�� |

����������G��Ă��邪�A4���ɂȂ�Β��肵�悤�ƐS�\�������Ă�����Ƃ�����B

�ő��p�̞ɖؐ���ł���B

�ɖ̍ޗ��ɂȂ錴�́A��N�H�ɓ|���Ă��ā@�����灨�i2024/11/21�j

���̌��̎}�𗎂Ƃ��A���̕���������̒����ɐؒf���ĞɖƂ���A��A�̍�Ƃł���B

��Ƃ͈���ł͏I�������A4��1�����獡���܂ł̊ԁA3���Ԃ������Ď��{�����B

���́u�I�̖x���`�v�Ɓu��̍�e�v��2�����œ|���Ă���B

��Ƃ�4��1���̌ߌ�A�u�I�̖x���`�v����n�߁A2���Ԕ������āu��̍�e�v�̍�Ƃ�������|�������A���̓��������Ă͑S�Ă̍�Ƃ͊������Ȃ������B

�u��̍�e�v�̎c��̍�Ƃ��s�����̂�4��3���̌ߌ�B���悻1���Ԃ����Ğɖؐ���̍�Ƃ����������B

���ɍs����Ƃ́A�o�����ɖ�ő��̋ۂ�A�����邽�߁A�ꉮ�̗��܂ʼn^�т��낷��Ƃł���B

�^���Ԃɏ悹�ĉ^�э~�낷�̂����A�ɖ̑��������͂��Ȃ�̏d�ʂ�����B��l�ŏ悹��ƍ���ɂ߂�\��������M�̉����ĉ^�т��낷��Ƃ��s�����B

���lj^���Ԃقږ��t�ɂ���2��^�т��낷��ƂɂȂ�A1���Ԕ��قǂ̎��Ԃ������Ă悤�₭�^�яI�����B

������c���Ƃ�����B

����͞ɖ��������ׂ̍��}�̎n���B

�u�I�̖x���`�v�̎}�́A����y��̑����낵���������Ɉꏏ�ɍ�Ƃ��s���Ă��čς�ł���B�c��̂��u��̍�e�v�̎}�̎n���B

�^���Ԃɐςݏグ�Ď}�ނ̏ċp�ꏊ�܂ʼn^�щ����̂����A�����1��ł͏I��炸2��ɕ����A2���ԋ߂��Ԃ������āA�����ߌ�ɐ����I�����B

�ŏI�I�ɐ��삵���ɖ̐��͑召���킹�Ė�50�{�B

���ē�̎R�ɕ����Ă��邪�A�������R�ŐA�ۂ̋�̐���400�{�B�傫���R��800�{�̋��A����\��ł���B

�傫���R�̕��͗p�S�̂��ߏ������߂ɍ̂��Ă��邪�A�]��ΐd�X�g�[�u�p�̐d�ނɂȂ�͂��ł���B

���ؓ|���̎��ɂ��q�ׂĂ��邪�A�䂪�Ƃ̒ő�����2�N��1��̕p�x�ł���B

������Ƃ����82�B

�̗͂ƋC�͂��c���Ă���̂��A���̂Ƃ���͗\�����ł��Ȃ��B

|

|

|

|

| 2025�N4��4���i���j�@���x��404 |

| ��̔��y��̑����낵 |

4���ɂȂ�A�t�{�Ԃł���B

�u�~�Ă�v���I���āA���ꂽ���ɂ͊O�d�������S�̓��X�ɂȂ�B

�������A���̈�B

�u��̔��y��v�Ɩ��t�����ꏊ�Ɏc���Ă����A�͂ꑐ��ő��̞ɖ̎}�Ȃǂ��A�y�肩�炨�낷��Ƃ��s�����B

�͂ꑐ�͖{���Ȃ��N10���Ɂ@�����灨�i2024/10/11�j

���̎�̍�Ƃ��s�����Ƃ��ꏏ�ɂ��ׂ���Ƃł��������A���ʂ����Ăł��Ȃ��������́B

�ɖ̎}�́A�������N11���@�����灨�i2024/11/21�j

����|���āA�ɖ��Ƃ�����̎}���c���Ă������̂ł���B

���̏ꏊ�ɂ́AM���R�쑐����A��������悪�����āi�Ԋہj�A���̂܂܂ł͐V�肪�o�Ă��Ȃ��A�Ƃ̎w�E�����艺�����Ƃɂ����B

�͂ꑐ�̗ʂ������A�ʐς������āA�v���̂ق����Ԃ�������ߑO��3���Ԃ�v�����B

����܂ŏ��������������A�����͒g�������߂�A���킵�������Ă���Ԃ͊��ނقǁB

���I������́A�v���Ԃ�̖{�i�I�ȊO�d���ŁA���X��J�����c�������A������X�����C��������������B

�{���Ȃ牺���������Ă������Ƃ���ł��邪�A���͎��Ӓn�ʂ��͑��������Ă��ĉΎ��̐S�z������B

�������̑�������������������ɏĂ����Ƃɂ����B

|

|

|

|

| 2025�N4��3���i�j |

| �t�Ղ� |

���N4��3���͗j���ɊW�Ȃ��A�W���̏t�Ղ�ŁA���N�������ʂ获��s��ꂽ�B

�Q���ɓ�����440����K�i�𐴑|���Ȃ��狫���܂œo�邱�ƂɂȂ�B

�����̈����l�ŁA���ɂ͂ӂ��Ƃ̊K�i�̑|���̂ݍs���ċA��l�����āA���N�͍ŏI�����܂œo�����l��15���ł������B

K�͋x�x�݂ł͂��邪�Ȃ�Ƃ������܂ŏオ�邱�Ƃ��ł����B�j�����܂ߋ����܂ŏオ�����l�̒��ł͍ō���ł���B

���N�́A�n���̃P�[�u���e���r�̐E�����オ���Ă��āA�Ղ�̗l�q���B�e���Ă����B

�K�̗��ɂ�����Ɋ|���邵�ߓ���݂�ȂŎ��ւ����̂��A�_��ɂ���ɂȂ�B

���̍�̍ŏI���ɂ����āA���N�͐V���Ȏ��g�݂����s���ꂽ�B

�t��܂肽�����̑��ƌ�_���������āA�_�傪�O�ɏo��B�݂�Ȃ���ɑ����B

�_��͍��Ƃ��_���������đ��̏�܂ŏ��A�j�����グ���̂����_�������Ɋ|���đ�₩��~��Ă����B

���̍��́A�Ղ�̍Ō�ɎQ�w�҈ꓯ�ɔz����B

���āA�_�k�̕⏕�҂Ƃ��ċ��������Ă�������ɁA���̌��N������āA���̍��������A�苍�ɐH�ׂ������̂��Ƃ����B

�̂ɏڂ���T����60�N�ȏ�O�ɍs���Ă������K���v���o���A������̑�������ĕ����������̂��Ƃ����B����������T������A���̍���H�ׂ����镗�K�̐����Ȗ��O�͎v���o���Ȃ��炵���B

��̌�́A�F�Ō�_�������������Ă̂��A����܂œ��l�ɂ�������̂��݂ƌ䋟�āA�����č��N�����������������������Ė߂��Ă����B

���N���̏t�܂�̐܁A���ӂ̎R�����n���ƁA�^���V�o�̔����Ԃ��������炢�Ă���̂����]�ł���̂����A���N�͑S���݂��Ȃ������B

�^���V�o�̉Ԃ����̉ԖƓ��l�ɁA�炭��������N���x��Ă�����̂Ǝv����B

�]�k�G

�č�����4��2���A���{����4��3�������A�č��g�����v�哝�̂����݊ł�����Ɣ��\�����B

���{�ɂ�24%�̊ł�������ƌ����B

�����A���E���x���Ă������R�f�Ղ⍑�ۋ��������ꋎ��Ƃ����_���������B

�������͎�舵��Ȃ����Ƃɂ��Ă��鏬���ł��邪�A���㐢�E��h���Ԃ�^�[�j���O�|�C���g�ɂȂ���������ꂸ�A�Y���̂��߂ɋL���Ă������Ƃɂ����B

|

|

|

|

| 2025�N4��2���i���j�@���x��402 |

| ���ł��D�ݏĂ� |

�L���x�c�̂��鎞���ɂ͌�����x�œo�ꂷ�邨�D�ݏĂ��ł��邪�A�����̂Ƃ���L���x�c����Ē����ԍ���Ă��Ȃ��B

���������Ȃ�AM����������̂������A��������B

����܂ŁA���D�ݏĂ��ɂ̓L���x�c�͕K�{�����ƍl���Ă����̂����A �����灨�i2024/11/28�j

���łł��Ȃ����Ǝv���n�߂��B

�l�b�g�Ō����������Ă݂�Ƃ������o��B

����������������Ƃ���A���킵�Ă݂邱�Ƃɂ����B

��O�ǂ�ł݂�ƁA���������݂��A���C���i�����̂��Ɏg���Ƃ������̂����邪�A�T���đO���������̐����܂܂Ŏg���Ă���B

��Ԃ͂ł��邾�����Ȃ��ق����L��̂ŁA�O�����Ȃ��̃��V�s���Q�l�ɂ��邱�Ƃɂ����B

��\�I�ȃ��V�s�����ł���B

�@�����灨

�L���x�c��1�`1.5cm�p�Ő��Ă������A���͐��ɂ��Ă���B

�����āA���V�s���Q�l�ɂ���̂͂����܂ŁB

����ȍ~�̎菇�́A����܂Œʂ�̉䗬�ōs�����Ƃɂ����B

����܂ŁA���������������Ă������A���҂Ƃ��Ȃ��̂ŁA�d���Ȃ��Ɋ����B

���ɓK���Ȗ��T���Ă݂�ƁA�Ƃꂽ�Ă̒ő��ƒ������̃l�M������B����������̂͏��߂Ă̎��݂ł��邪�A����Ă݂邱�Ƃɂ����B

���Ă��̌��ʂł���B

���ł��S����肪�Ȃ��A����܂ł̃L���x�c�Ɠ��l�����ł���B

���ɍ��{�̔��������́A�V���L�V���L���������āA�ނ���L���x�c��肨��������������Ȃ��B

���߂ē��ꂽ�ő��ƃl�M���܂��������͂Ȃ��B�ő��̓g���b�Ƃ�����G�肪�S�n�悭�A�l�M�͓��ꂽ�ʂ����Ȃ������̂����݊������܂芴���Ȃ������B

M���A�����́u���ő��v�H�v�Ɖ�����ł������A�H�ׂĂ݂�ƕ]���͈�ρB���������ƌ����B

���ꂩ��́A���ł̂��D�ݏĂ����A�����Γo�ꂷ�邱�ƂɂȂ낤�B

|

|

|

|

| 2025�N4��1���i�j�@���x��401 |

| ��Ȃɍs���Ă��� |

�ق�2�T�Ԃ�1��̊����Œʂ��Ă���}���قɍs������ł������̂ŁA���łɁA�}���ق̂����߂��ɂ����Ȃɂ���邱�Ƃɂ����B

�ړI�́A���ڂ̎���̐f�@�������邽�߂ł���B

���̍����͂����肵�Ȃ��B�C�Â����̂́A�����炭1�E2�����O�̂��Ƃł��낤�B

���ڂ̎��삪�����̂ł���B�����̂́A���ɏ㑤�B

��̓I�ɂ́A�E�ڂ��Ԃ��č��ڂŕ��ʂɑO���������Ƃ��A�قڐ�����������オ�����Ȃ��̂ł���B

����A���ڂ��Ԃ�E�ڂŌ����Ƃ��͐������������̕������Ȃ�L��������B

�Ƃ��낪�A���̍��ڂ̎��쎎���������ōs���Ă��鎞�A�ӂƎv�����č��ڂ��ق���Ɉ��������Ă݂��B����ƍ��܂Ō����Ȃ�������̕�����������̂ł���B

���͖ڂł͂Ȃ��قɂ���炵���B

����Șb��M�ɂ�����A�u�Ƃɂ��������a�@�ɍs���������ǂ��v�Ǝw�E�����B

����Ȍo�܂��o�Ċ�Ȃɍs���Ă����Ƃ����b�ł���B

��t�Ŏ����������A���炭�҂��Ă���ƌ������n�܂����B

�ŏ��͎��͌����ŁA���ŕʂ̋@�B�̑O�ɍ��炳��ĂȂɂ�瑪�肪�n�܂�B���������o����A�p�`�p�`�Ƃ�������������Ȃǂ����B

���ň�҂�����f�@���ɌĂ��B�����ɂ��ʂ̑���@�B��2�䂠���āA�������g���Ă̑�����s����B�����č��ږ���Y��o���̂����A����ׂ邽�߂ɓ��E���J���ږ�����ڂɓ����Ƃ����B

�����҂��āA�܂�����������A�������Ă̐f�@���ʂ�������ꂽ�B

��������̎���ɑ��铚�����܂߁A�f�@���ʂ�v��Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�E�ዅ���̂��̂Ɏ��������������͌�����Ȃ��B���������ď���̎��삪�����̂��ق��������Ă��邽�߂ƍl������B

�E���̑���X�������������A���i�w�E����悤�Ȉ������͌�������Ȃ��B������̎ア�Ǐ����邪�A�����_�Ŏ��Â̕K�v�͂Ȃ��B

�E�ق��グ���p�́A�������Ȃ̂ő��������p�ƂȂ�B������@�ł͂ł��Ȃ��B

�Ō�ɁA���E���J����̌��ʂ����̂́A4�E5���Ԑ�ɂȂ�B���̊Ԃ�ῂ����̂ŏ[���ɒ��ӂ��Ă��������ƍ������ĕa�@���o���B

�A���A�v���Ԃ�Ɏ����̊���܂��܂��ƌ��Ă݂��B�m���ɍ��ڂ��ق��킸���ɉ������Ă���悤�Ɍ�����B

���i���ڂŌ��Ă���Ƃ��Ɏx��͂قƂ�ǂȂ��̂ŁA���̂܂܂̏�ԂŁA���ʂ܂ł䂭���Ƃɂ����B

|

|